ображения, мешают преодолевать штампы, тормозят развитие исполнительского искусства, заключает он.

Корто горячо отстаивал искусство интерпретации от распространенных на Западе формалистических тенденций выхолощенного исполнения. «Иногда пытаются проводить различие между музыкой, выражающей чувства, и другой, которая не стремилась бы что-либо передать, кроме соотношения звуков, — говорил он. — Но какова бы ни была использованная форма и даже когда она подчиняется направлению, названному некоторыми теоретиками "чистой музыкой", в основе вдохновения композитора таится чувство, которое исполнитель должен вновь найти, чтобы раскрыть его слушателю. Однако нет чувств вне духовного мира человека. Высшее предназначение артиста заключается в том, чтобы вновь оживить скрытые в музыке человеческие чувства». С 1907 по 1920-й годы Корто являлся профессором Парижской консерватории.

С 20-х гг. он вел в Париже «Курс интерпретации», повлиявший на формирование целого ряда поколений зарубежных пианистов. Среди его самых известных учеников и последователей — Альфредо Казелла, рано скончавшийся исключительно одаренный румынский пианист Дину Липатти, Клара Хаскил, Владо Перльмютер, Игорь Маркевич, Магда Тальяферро, Самсон Франсуа...

* * *

Подготавливая к изданию книгу о Корто, я обратился к нему с просьбой уточнить некоторые его высказывания об отдельных сочинениях и стилях. Корто выразил большую радость, что его труды станут достоянием советской музыкальной общественности. В своих письмах он высоко оценивал нашу систему воспитания музыкантов, принесшую всемирное признание выдающимся советским исполнителям. В последних письмах артист делился тревожащей его мыслью о том, что многие пианисты ныне слишком увлечены «внешне блестящей оболочкой виртуозности за счет глубоких чувствований, неотъемлемых от музыки возвышающей». На рубеже 1962 года Корто пожелал советским музыкантам «мирного года, мира, столь жизненно необходимого всему сознательному человечеству».

ИЗ ПРОШЛОГО РУССКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

С. Юдин

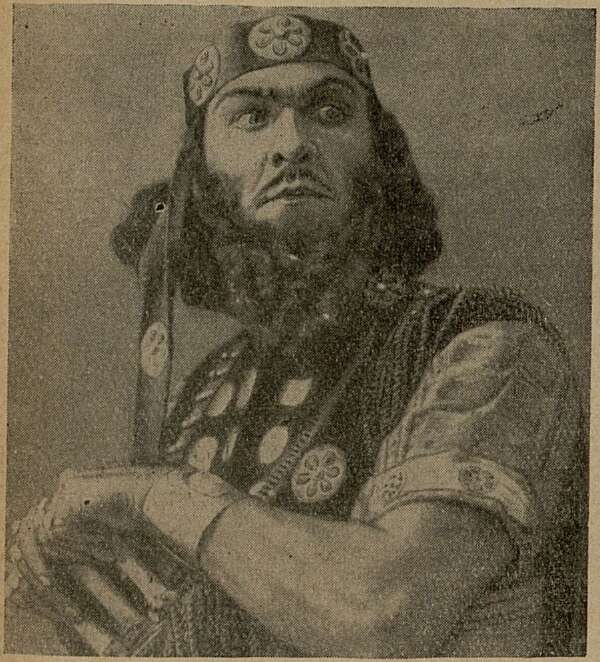

Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери

Из опер, в которых я имел счастье петь с Шаляпиным, особенно запомнились «Юдифь» и «Моцарт и Сальери». Мне кажется, что Олоферн был самой яркой партией певца, причем сценическое воплощение образа достигало предела совершенства. Недаром, еще когда я обучался в Училище живописи, ваяния и зодчества, мои товарищи с ума сходили от Шаляпина. Его действительно хотелось рисовать, писать, лепить. Монументальность и пластическая законченность фигуры восточного деспота не могла не восхищать художников.

Когда я в первый раз увидел Шаляпина в гриме Олоферна, то это был не просто мастерски сделанный театральный грим, это было произведение искусства. Особенно заинтересовал меня общий тон грима: он был совершенно матовым, на лице не было ни малейшего глянца, обычно выступающего даже через слой пудры. Создавалось впечатление, что смотришь на картину, написанную пастелью. На мой удивленный вопрос о причинах такого необычайно ровного тона Федор Иванович ответил, что он гримируется для Олоферна не жировыми гримировальными красками, а сухими.

Вся голова производила впечатление законченного портрета: парик, черные, блестящие, как бы умасленные волосы, завитая борода в строго сдержанном «ассирийском» стиле; загорелое с медно-красным отливом лицо с несколько тяжелым, ястребиным носом и черными широкими бровями, разлетающимися к вискам; глаза острые, пронизывающие, с выражением непреклонной, жестокой воли. Во всем этом была какая-то хищная красота...

Шаляпин тщательно гримировал не только лицо, но и руки. На обнаженных руках Олоферна гримом были подчеркнуты мышцы, упруго играющие под смуглой кожей, даже ногти были выкрашены ярко-красной киноварью.

Но что было особенно впечатляюще в Шаляпине — Олоферне, так это весь его сценический рисунок роли. Казалось, что видишь оживший ассирийский барельеф. Профильные положения головы, рук, всей фигуры Олоферна так и просились под карандаш или кисть; можно было понять восторги художников.

Некоторую досаду вызывало то, что в строго определенном стиле действовал только один Шаляпин, его же партнеры играли так, как обычно играют в опере; это не могло, конечно, благоприятствовать целостности впечатления от всего спектакля.

На репетициях Шаляпин основное внимание уделял участникам спектакля. Он придавал очень большое значение паузам, уменью играть на паузе. Однажды на репетиции «Юдифи» в сцене ссоры Олоферна с Асфанезом артист А. Шереметьев, исполнявший эту роль, не выдержал требуемую Шаляпиным длительность паузы. Олоферн ответил на это таким звериным рыком, что все бывшие в тот момент на сцене и за кулисами вздрогнули от ужаса! В этом вопле рассерженного Шаляпина неожиданно со всего полнотой выразился характер его Олоферна. Понятно, почему так потрясала знаменитая сцена опьянения, когда Олоферн неистовствовал, размахивая во

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Люди, пока не поздно! 5

- Искусство и мир 7

- Весна твоих побед 11

- Успех киргизского композитора 15

- Поэтичный талант 19

- Облик талантливого музыканта 23

- Заметки о стиле И. Стравинского 27

- Контрастно-составные формы 39

- Выпускники московской консерватории 44

- В Свердловской консерватории 46

- Не только любовь... 48

- Вторая попытка 53

- Хореографическая новелла 60

- Новая моцартовская постановка 64

- После конкурса 69

- Впечатления члена жюри 73

- Училище меняет адрес 76

- Альфред Корто 80

- Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери 84

- Ставит И. С. Козловский 88

- Новое произведение 89

- Магда Тальяферро 90

- Встреча с Роберто Бенци 91

- Премьера «Триумфа Афродиты» Карла Орфа 92

- Первая русская консерватория 94

- Консерваторские годы 98

- Мои учителя 102

- Путевка в жизнь 104

- Моя alma mater 107

- Из архивных фондов 111

- Концертные «будни» Закавказья 116

- Голоса новой жизни 122

- Чудо-оркестр 131

- Старейший болгарский хор 133

- Талантливая балерина 135

- Говорит Дариус Мийо 136

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Алан Буш 139

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Марсель Рубин 141

- Книга о фортепианном творчестве Прокофьева 143

- История армянского музыкального театра 144

- Еще о книге Я. Гиршмана 146

- О кукушкиной музе и о Музлессоюзе 148

- Бывает и так... 149

- Один кружок Элвиса Пресли 150

- Из воспоминаний театрала 152

- Пиво и Бах 152

- У театральной афиши 153

- МГФ, 1962–1963 155

- Первые выпускники 156

- Братский паренек 158

- Письма из Братска 160

- Они поедут в Тулузу 160

- Оно Тэруко в Москве 161

- Юбилей А. Касьянова 162

- Праздник песни 163

- День эстрады 164

- «Гусарская баллада» 165

- Новое имя 166

- Гости столицы 167

- [Эта балерина, полная лиризма...] 167

- Памяти ушедших. А. Я. Колотилова 168

- Памяти ушедших. Ю. С. Никольский 168