ние советских слушателей. Высоко оценили искусство Корто Б. Яворский, К. Игумнов, В. Софроницкий, Г. Нейгауз...

Уже тогда Корто был автором двухтомного труда «Французская фортепианная музыка», работ, посвященных фортепианной педагогике, методического пособия «Рациональные принципы фортепианной техники», цикла редакций сочинений Шопена, выпущенных под заглавием «Издания для работы», книги «Курс интерпретации»... Впоследствии к этим широко известным за рубежом трудам присоединились третий том «Французской фортепианной музыки», «Издания для работы», охватывающие большинство фортепианных сочинений Шумана, Листа, Мендельсона, Франка, Брамса, а также книга «Аспекты Шопена».

* * *

Корто родился 26 сентября 1877 г. в Нионе, на берегу Женевского озера. В Парижской консерватории его учителем был Декомб — один из последних учеников Шопена. После смерти Декомба Корто учился у Луи Дьемера и у него же окончил консерваторию в 1896 . Молодой пианист быстро получил известность и признание не только на родине, но и в Венгрии, Германии, Швейцарии; однако успех виртуоза не удовлетворял Корто, искавшего всестороннего общения с музыкой. Чтобы лучше изучить творения Вагнера, он отправился в Байрейт, где стал ассистентом знаменитых дирижеров Ганса Рихтера и Феликса Моттля. Вскоре Корто начал свои дирижерские выступления. Он впервые исполнил во Франции «Кольцо Нибелунга» Вагнера, а также ряд произведений Листа, Берлиоза, Брамса. Известна благосклонная рецензия Дебюсси о Корто-дирижере. В последующие годы он постоянно возвращался к дирижированию. В 30-х гг. по его инициативе Париж познакомился с новым сочинением Рахманинова, «Рапсодией на тему Паганини», которую автор играл в сопровождении оркестра под управлением Корто.

В 1902 г. Корто организовал в Париже «Общество оперного фестиваля», затем «Общество хоровых концертов», а в 1904 г. стал дирижером «Национального музыкального общества». Велико было просветительское значение этих организаций в культурной жизни тогдашней Франции. В течение четырех лет Корто также дирижировал популярными концертами в Лилле.

Все же основным для него оставалось фортепианное искусство. С первых лет своей концертной деятельности он особенно много играл Шопена, Шумана, Листа, Бетховена, знакомил публику с сочинениями Форе, Дебюсси, Равеля. В его программах привлекали глубокое своеобразие трактовок и большая сила пианистического дарования. Нередко критика осуждала артиста за вольность ритмического воплощения, преувеличенное rubato или вычурность фразировки. В большинстве же отзывов уже в начале артистичеокого пути Корто отмечалась исключительная яркость интерпретации.

В 1905 г. он основал совместно с Жаком Тибо и Пабло Казальсом трио, получившее всемирную известность. После трагической гибели Тибо, на одном из фестивалей Казальса в Праде, как воспоминание о славном многолетнем содружестве выдающихся артистов прозвучала Ля-мажорная соната Бетховена для фортепиано и виолончели.

Беседуя однажды о Корто с Прокофьевым, я услышал от него несколько живых наблюдений и мыслей; композитор вспомнил посещение парижской «Ecole normale de musique», основанной Корто и в течение долгих лет руководимой им. Прокофьев должен был играть свои сочинения, были также подготовлены совместно с Корто вальсы Шуберта в прокофьевском переложении для двух фортепиано. Исполнитель партии первого фортепиано Корто с подлинно французской

учтивостью предоставил «ведущее» место автору транскрипции, игравшему партию второго фортепиано. Прокофьев рассказывал об этом с «огоньком» в глазах. Говоря о широком диапазоне искусства Корто, он с юмором вспомнил некоего англичанина, пытавшегося доказать, что человеческие характеры можно разграничить на «шопеновские» либо «шумановские». «Ну, а Корто шуманист в той же мере, что и шопенист», — добавил Прокофьев, давая одновременно понять, что пианист был приверженцем романтических традиций.

Симпатии Корто к русской музыке зародились у него еще в юности. «Мои учителя Декомб и Дьемер, являвшийся самым замечательным французским пианистом своего поколения, учили меня фортепианной игре, — вспоминал Корто. — Но были уроки, принесшие особую пользу. Первый подобный урок я взял у Антона Рубинштейна, который в свой последний приезд в Париж попросил Дьемера познакомить его с исполнением какого-либо из учеников Парижской консерватории. Выбрали меня. Мне было 15 лет. Я пришел к Дьемеру и увидел Рубинштейна. Сидя в кресле, одной рукой он теребил сигару, ладонью другой отогревал стакан коньяка... Я поклонился: никакой реакции. По знаку Дьемера направился к роялю, сыграл "Аппассионату", которую в то время разучивал. Вновь ничего. Поднялся. В полной тишине раздался голос Рубинштейна: "Ваш коньяк очень хорош, Дьемер, я с удовольствием выпью еще стакан". Мое сердце заледенело... прощай, музыка! Поверженный, дрожащий я поклонился старому льву и направился к двери; неожиданно Рубинштейн схватил меня за рукав и, глядя прямо в глаза, веско произнес: "Малыш, не забывай, что я тебе скажу! Бетховена не играют, а вновь сочиняют..."»

На всю жизнь запомнились Корто эти слова великого артиста. Уже в зрелые годы он сформулировал свою мысль о значении творческого подхода к интерпретации: «Отношение к шедевру может быть двояким: неподвижность либо поиски. Поиски авторского замысла противостоят окостеневшим традициям. Самое важное — давать волю воображению, вновь сотворяя сочинение. Это и есть интерпретация».

Свою педагогическую деятельность он называл «работой над техникой пальцев, руководимой мозгом на службе у музыкальной мысли». «Главное в педагогике — развитие самостоятельности ученика».

Огромное значение придавал Корто общей культуре художника-исполнителя: «Если вы хотите быть музыкантом, нужно знать музыку во всех ее проявлениях для того, чтобы лучше специализироваться в одном из них. Пианист, замыкающийся только в работе на своем фортепиано, походит на пахаря, обрабатывающего землю без удобрения. Из борозд, которые проводят его пальцы на клавиатуре, вырастает лишь обедненная музыка...»

Интересна мысль об исторической перспективе исполнительского искусства, высказанная Корто в связи с постоянно изменяющимся критерием художественной передачи великих сонат Бетховена. Корто сравнивает эти сонаты с вершинами могучего горного хребта. Их контуры, структура, материальная сущность неизменны. Но как изменяется их звучание в различные эпохи! Каждое поколение виртуозов подчиняет выразительные особенности бетховенской музыки своему времени. В этом постоянном «анахронизме» — дух непрерывного обновления и искренности общения артиста со слушателями. Нужно уметь понимать это исполнителям, критике, публике. Так Корто-педагог выдвигает мысль о вечной изменяемости исполнительских традиций. А педагоги, лишенные во-

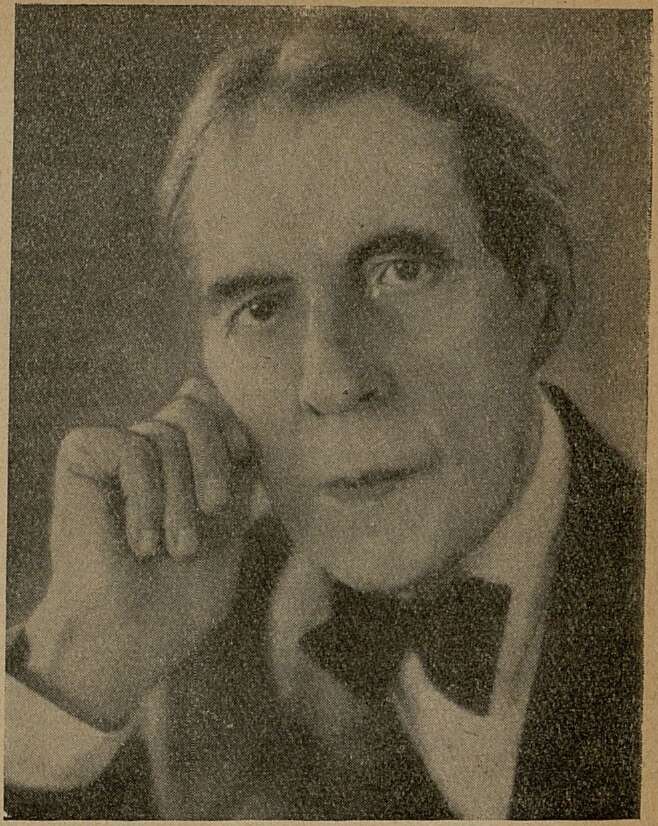

Изображение

«...Список известнейших моих учеников»

(фрагмент из письма А. Корто)

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Люди, пока не поздно! 5

- Искусство и мир 7

- Весна твоих побед 11

- Успех киргизского композитора 15

- Поэтичный талант 19

- Облик талантливого музыканта 23

- Заметки о стиле И. Стравинского 27

- Контрастно-составные формы 39

- Выпускники московской консерватории 44

- В Свердловской консерватории 46

- Не только любовь... 48

- Вторая попытка 53

- Хореографическая новелла 60

- Новая моцартовская постановка 64

- После конкурса 69

- Впечатления члена жюри 73

- Училище меняет адрес 76

- Альфред Корто 80

- Ф. Шаляпин в партиях Олоферна и Сальери 84

- Ставит И. С. Козловский 88

- Новое произведение 89

- Магда Тальяферро 90

- Встреча с Роберто Бенци 91

- Премьера «Триумфа Афродиты» Карла Орфа 92

- Первая русская консерватория 94

- Консерваторские годы 98

- Мои учителя 102

- Путевка в жизнь 104

- Моя alma mater 107

- Из архивных фондов 111

- Концертные «будни» Закавказья 116

- Голоса новой жизни 122

- Чудо-оркестр 131

- Старейший болгарский хор 133

- Талантливая балерина 135

- Говорит Дариус Мийо 136

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Алан Буш 139

- У нас в гостях участники Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. Марсель Рубин 141

- Книга о фортепианном творчестве Прокофьева 143

- История армянского музыкального театра 144

- Еще о книге Я. Гиршмана 146

- О кукушкиной музе и о Музлессоюзе 148

- Бывает и так... 149

- Один кружок Элвиса Пресли 150

- Из воспоминаний театрала 152

- Пиво и Бах 152

- У театральной афиши 153

- МГФ, 1962–1963 155

- Первые выпускники 156

- Братский паренек 158

- Письма из Братска 160

- Они поедут в Тулузу 160

- Оно Тэруко в Москве 161

- Юбилей А. Касьянова 162

- Праздник песни 163

- День эстрады 164

- «Гусарская баллада» 165

- Новое имя 166

- Гости столицы 167

- [Эта балерина, полная лиризма...] 167

- Памяти ушедших. А. Я. Колотилова 168

- Памяти ушедших. Ю. С. Никольский 168