тер, приближаясь в этом отношении к закономерностям мелодии.

6. Что мешает изучению современной гармонии?

К сожалению, не только трудность самого предмета. Есть препятствия и другого порядка. Тяжело отразилась на теории музыки имевшая место в прошлом несправедливая критика по адресу ряда крупнейших советских композиторов. Особенно пострадало развитие именно науки о современной гармонии, так как музыковеды, опасаясь обвинений в пропаганде диссонанса, больше всего чурались анализа в музыке этих композиторов новых и сравнительно сложных созвучий.

Понятно, что последствия такого положения вещей преодолеваются лишь постепенно. Так, нашей теории музыки еще предстоит изучить некоторые сдвиги в слушательском восприятии, особенно в ощущении музыкального благозвучия. А такие сдвиги не только несомненны, но и кое в чем приобрели интернациональный характер. В этом нетрудно убедиться хотя бы на примере простой бытовой музыки: никого не коробит сейчас окончание легкой танцевальной пьесы «тоникой с секстой» (аккорд до-ми-соль-ля), хотя это, конечно, «диссонанс». В еще большей мере относится это к сложным музыкальным формам и жанрам.

Естественно, что в области гармонии есть ряд новых явлений, характерных и для советских, и для некоторых зарубежных авторов (речь идет, разумеется, не о так называемых «авангардистах» — представителях «антнискусства») . Говоря об этом, нельзя, конечно, забывать об индивидуальных и национальных особенностях, а тем более об идейных различиях, которые существуют между творчеством советских композиторов и творчеством даже прогрессивных художников буржуазного мира. Но как раз для конкретного и доказательного раскрытия этого рода различий важно хорошо представлять себе, где и в чем они могут реально выражаться, а в каких сферах, наоборот, их проявление маловероятно. Думается в этой связи, что различие между гуманизмом, скажем, творчества Шостаковича и творчества Онеггера проявляется в их идейно-художественных концепциях, взятых в целом, в образах и логике их последования и развития, в комплексном действии целой совокупности художественных средств, но не обязательно в каждом элементе музыкальной ткани их произведений. И, быть может, глубокая и конкретная- научная разработка на материале современной музыки общего положения о том, что отдельные средства обладают, как упомянуто в начале статьи, лишь кругом возможностей, а определенное выразительное значение они приобретают лишь в контексте, оказалась бы способной помочь рассеять некоторые неясности и недоразумения, мешающие развитию учения о современной гармонии.

В заключение отмечу, что письмо А. Шнитке ставит вопрос прежде всего о консерваторском преподавании специальной гармонии. Предмет этот в Московской консерватории ведут опытные педагоги, и включаемый в курс краткий обзор исторического развития гармонии рассматривает также и гармонию некоторых советских композиторов. Однако вопрос настолько сложен и наука о современной гармонии еще так мало разработана, что вполне удовлетворительное решение проблемы в рамках данного курса, быть может, сейчас еще едва ли достижимо. Нужны поиски и эксперименты. Вспоминается, что в 20-х годах в консерватории наряду с обычным курсом специальной гармонии существовала дополнительная дисциплина — «новейшие достижения в области гармонии». Вел эту дисциплину — и, вел необыкновенно интересно — Анатолий Николаевич Александров. Не имело ли бы смысл организовать на старших курсах консерватории подобного рода опыт и сейчас, быть может, совместными усилиями композиторов и музыковедов? И не вести ли эту дисциплину одновременно в аналитическом и в творчески технологическом плане? И, наконец, не могла ли бы такая дисциплина, принимая во внимание упомянутый комплексный характер закономерностей современной гармонии, помочь изучать вообще новые художественно-выразительные средства современной музыки, разоблачая вместе с тем современную «антимузыку»?

В следующем номере будет опубликована статья Т. Богановой «В поисках новизны».

НАСЛЕДИЕ

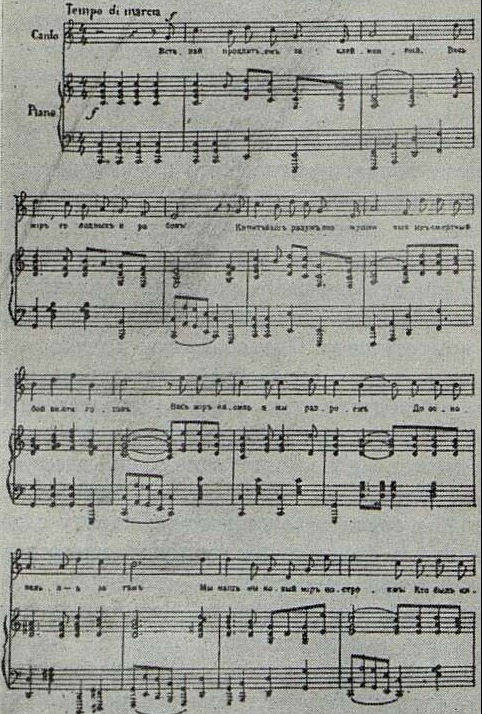

«Интернационал»

Сим. ДРЕЙДЕН

«Интернационал» в России

...24 января 1905 года. Женева. Швейцарская газета «Трибюн де Женев» публикует отчет о митинге передового отряда русских социал-демократов, группировавшихся вокруг В. И. Ленина и вынужденных из-за преследования царского правительства жить за границей, — митинге памяти жертв «Кровавого воскресенья».

«...Митинг русских в зале Хандверк окончился, по-видимому, к 11 часам... Многолюдное шествие в основном проходило на Пленпале. Пение "Интернационала" не прекращалось до часа ночи»1.

...3 сентября 1910 года. Копенгаген. Скупые строки официального отчета Бюро донесли до нас рассказ о последних минутах работы Международного социалистического конгресса: «...французы запевают Интернационал, австрийцы — Песню труда, шведы, датчане, норвежцы и англичане — свои песни, борьбы; вслед за тем весь конгресс с огромным энтузиазмом поет Интернационал...».

Можно с полной уверенностью сказать, что в общем многоязыком хоре убежденно звучали и голоса, утверждавшие бессмертную правду этого гимна на своем, русском языке.

...Осень того же 1910 года. Почти сразу по окончании Копенгагенского конгресса в Париже выходит первый номер новой ленинской «Рабочей газеты». В передовой статье, посвященной «первому и основному уроку» революции 1905– 1907 гг., В. И. Ленин пишет: «Русская революция подтвердила то, о чем поется в международной рабочей песне:

«Никто не даст нам избавленья,

Ни бог, ни царь и ни герой;

Добьемся мы освобожденья

Своею собственной рукой»...

(Соч., 5 издание, т. 19, стр. 419).

Заглянем в недавно опубликованные документы Центрального партийного архива, запечатлевшие характерный эпизод. На внутренних дебатах русской секции Копенгагенского конгресса большевики, возглавляемые В. И. Лениным, ведут непримиримую борьбу с оппортунистами, ликвидаторами, меньшевиками, которые яростно вопят: «Ленин губит партию!» Отвечая на естественный вопрос, как же может один человек погубить партию, меньшевик Федор Дан раздраженно отвечает: «Да потому, что нет больше такого человека, который все 24 часа в сутки был бы занят революцией, у которого не было бы других мыслей, кроме мысли о революции, и который даже во сне видит только революцию. Подите-ка, оправьтесь с таким». Мысли о революции В. И. Ленина уже в то время не раз связывались с пламенным гимном коммуны.

Пройдет два с лишним года — и на страницах рабочей большевистской «Правды» Ленин впервые расскажет русским читателям об авторе «Интернационала». В статье «Евгений Потье» жизнь и творчество поэта-коммунара, члена первого пролетарского правительства, судьба легендарной песни неразрывно сплетены с судьбами русской

_________

1 Цит. по книге М. Пнанзелла «Ленин в Швейцарии», М., 1958 г., стр. 34.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5

- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10

- 3. События и люди 12

- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14

- 5. Сурков А. Окопная быль 27

- 6. Шток И. А песня живет! 29

- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32

- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39

- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43

- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50

- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52

- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56

- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66

- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81

- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89

- 16. Лемешев С. Умный талант 91

- 17. Максакова М. Путь к искусству 95

- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103

- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106

- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107

- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109

- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109

- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110

- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110

- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111

- 26. Кубинская гостья 112

- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112

- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113

- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118

- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122

- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125

- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128

- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131

- 34. Письма из-за рубежа 139

- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142

- 36. Поступили в продажу пластинки 144

- 37. В смешном ладу 145

- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146

- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148

- 40. В смешном ладу 149

- 41. Баранова А. Лист и твист 150

- 42. На московском собрании 151

- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153

- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154

- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154

- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155

- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156

- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158

- 49. Хайруллина З. Главная тема 159

- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160

- 51. Пионерский ансамбль 160

- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161

- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161

- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161

- 55. Сергей Агабабов 162

- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163

- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164

- 58. По следам одного письма 164

- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165

- 60. Новый вуз 166