ных образцов додекафонии (именно тех, которые не порывают полностью с тональным мышлением) знание искусственных ладов существенно.

В области тональных соотношений все больше ограничивают функциональный принцип чисто мелодические связи тональностей, значение которых, естественно, возрастает вместе с повышением роли интонационно-мелодической (линеарной) стороны гармонии вообще. Рассмотрим этот вопрос на примере одного определенного соотношения, имеющего большое значение для современной гармонии.

При широком понимании тональности, уже давно сложившемся в практике и теории, трезвучия некоторых ступеней (VI, III, II) существуют в двух разновидностях — высокой и низкой. Они представляют собой минорное и мажорное трезвучия с общим терцовым звуком. Эти варианты, несущие одну и ту же функцию, могут до известной степени «заменять» друг друга — я как аккорды, и как тональности, в которые делаются отклонения. Нередко разные варианты даются в двух аналогичных «точках» сочинения1. Иногда же они сопоставляются непосредственно2.

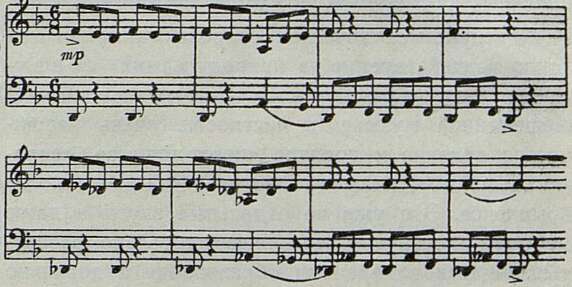

Постепенно, однако, соотношение таких однотерцовых гармоний и тональностей эмансипируется, то есть начинает восприниматься независимо от возможных связей этих гармоний или тональностей с какой-либо другой тоникой. Иначе говоря, соотношение мажора и однотерцового минора становится до некоторой степени аналогичным соотношению одноименных тональностей, но дает гораздо более яркий контраст. Так, Тарантеллу из ор. 65 Прокофьев начинает непосредственно с сопоставления

_________

1 См., например, у Шопена в ноктюрне ми мажор такты 2–3 и такты 26–27, в репризе вальса ор. 64 № 3 такты 9 и 25 (в обоих случаях сопоставлены аккорды или тональности VI и VI низкой ступени). У Чайковского в предсмертной арии Германа конец первого куплета содержит отклонение в до мажор (тональность II низкой ступени для си мажора), а аналогичное место второго куплета — в до диез минор (тональность II ступени) .

2 Так, в «Испанской рапсодии» Листа побочная партия начинается в тональности III низкой ступени (фа мажор), а вступительное построение к побочной партии изложено в тональности III ступени (фа диез минор). Это заменяет обычное классическое соотношение мажорной побочной партии и подготавливающего ее одноименного минора. В Концерте для скрипки Кабалевского небольшое вступление содержит двукратное сопоставление ми-минорного и ми бемоль-мажорного секстаккордов (как III и III низкой ступеней до мажора), после чего это доминантовое построение разрешается в тонику.

главной и однотерцовой тональностей, подобно тому как, например, Шуберт мог бы сопоставлять одноименные тональности:

Прим. 3

Allegro

В финале же Восьмой симфонии Шостаковича до-мажорный пасторальный наигрыш обогащается колористическими деталями путем сопоставления как с одноименной, так и с однотерцовой (до диез минор) тональностями. Это звучит особенно естественно вследствие двухголосного изложения: мажорная терция до ми (или секста ми до) превращается в минорную то путем понижения ми в ми бемоль, то путем повышения до в до диез1.

В тех случаях, когда, как это часто бывает у Шостаковича, в миноре понижены многие ступени (например, II, IV, V и даже появляется VIII ступень, как I пониженная в верхней октаве), близость звукового состава минора и однотерцового мажора становится очень большой2.

Но коль скоро соотношение однотерцовых тональностей (отстоящих на полутон) приобретает способность заменять соотношение тональностей одноименных (а это легко подтвердить многими примерами), обычная функциональная связь тональностей может благодаря таким однотерцовым заменам весьма осложняться. Если же присоединить сюда всевозможные иные мелодические связи тональностей, то ограничения в примене-

___________

1 Вопросу о соотношении однотерцовых тональностей и его значении для современной музыки была посвящена небольшая заметка автора этих строк в журнале «Советская музыка», № 2 за 1957 год («О расширении понятия одноименной тональности»). Некоторые термины, введенные в этой заметке, не вполне удачны и носили временный, рабочий характер. В частности, вместо терминов «вышележащий минор» и «нижележащий мажор» гораздо проще и естественнее пользоваться термином однотерцовый минор (мажор), который автор ввел в свои лекционные курсы позднее.

2 Именно этот частный случай соотношения однотерцовых тональностей описан в работе А. Должанского о ладовой природе музыки Шостаковича.

нии функционального принципа станут еще более очевидными. В сущности, он нередко сохраняет значение лишь для некоторых опорных пунктов тонального плана произведения (впрочем, иногда так бывало и в музыке прошлого).

Линеарно-мелодическая сторона гармонии активно воздействует и на природу самих созвучий, одновременных сочетаний. В современной музыке, в частности, очень расширяется явление и понятие «проходящего», «вспомогательного», «предъемного», «задержанного» комплекса. Это уже не отдельные звуки и даже не только созвучия, но более длительно развертывающиеся во времени образования с довольно удаленными друг от друга опорными точками. И порой опять-таки только в этих точках можно обнаружить достаточную функционально-гармоническую определенность; восприятие же подобных гармонических соотношений в целом требует ощущения большей широты мелодико-линеарного дыхания.

С другой же стороны, огромное значение для современной гармонии имеет ощущение конкретного характера звучания, его фонической стороны — темброво-регистровой окраски, густоты, плотности, вязкости или, наоборот, разреженности, прозрачности и т. д. И это тоже является результатом эволюционного процесса, начавшегося еще с первых десятилетий девятнадцатого века (если не раньше) и уже ярко выраженного в гармонии романтиков.

И, наконец, все охарактеризованные явления привели к существенному изменению взаимоотношения гармонии и других элементов музыкального языка. Классическая музыка XVIII и XIX веков, образующая высокое единство своих компонентов, характеризуется вместе с тем относительно самостоятельными, автономными закономерностями некоторых из них, допускает их отдельное изучение. Это относится прежде всего к гармонии. Разумеется, классическое учение о гармонии так или иначе связывает гармонию с другими элементами музыки и с музыкальной формой (напомним хотя бы, что такие понятия, как задержание, предъем, являются в сущности комплексными), но тем не менее многие закономерности гармонии остаются достаточно самостоятельными, в частности, независимыми (или мало зависимыми) от фактурных и темброво-регистровых явлений.

Современная гармония лишена той же степени самостоятельности. Из-за возросшей роли фактурных и темброво-регистровых соотношений нередко теряет силу то положение, что обращение созвучия есть лишь его другая разновидность. Под действием многих факторов часто исчезает и свойственная классической музыке определенность самих моментов смен гармонии (об этом упомянуто — в иных выражениях — в статье Ю. Холопова). Иногда можно утверждать, что в одном месте звучит одна гармония, а через несколько тактов другая, но где именно одна сменяет другую, установить нельзя; это происходит постепенно, в живом движении голосов и всех слоев музыкальной ткани. В этом смысле дискретность смен классической гармонии порой уступает место непрерывной, текучей смене гармоний в современной музыке.

Вследствие всего здесь сказанного было бы наивно полагать, будто тайны современной гармонии можно уловить при помощи какой-либо новой счастливой схемы чисто звуковысотных явлений: интервалов, созвучий, тональных связей. Поскольку современная гармония утратила ту степень относительной автономии своих закономерностей, какой обладала гармония классическая, многие научные понятия нового учения о гармонии должны по необходимости носить более комплексный характер, учитывающий разные стороны и компоненты музыкальной ткани, музыкального целого. При этом надо помнить, что автономия классической гармонии отчасти связана с отсутствием в гармонии многих классических тем каких-либо особо индивидуальных черт. Одна и та же общая гармоническая схема могла лежать в основе различных тем, и естественно, что подобные схемы легко схватываются простыми автономными формулами. В дальнейшей же исторической эволюции гармония более тесно связывается с индивидуальным обликом темы. И если применение сейчас типичной начальной классической последовательности TDDT не будет восприниматься как плагиат, то воспроизведение, например, четырех начальных гармоний Второго концерта Листа могло бы произвести именно такое впечатление, ибо эта последовательность гораздо более индивидуальна. В еще большей степени это относится к ряду образцов современной гармонии. Поэтому ее иногда столь же трудно анализировать, что и мелодию: и там и здесь действуют некоторые закономерности (в том числе ладофункциональные), но раскрыть внутреннюю логику конкретного примера — значит уловить важные индивидуальные черты образа, а этого, как правило, не предполагает элементарный анализ логики последования гармоний в классической музыке. Вот почему закономерности современной гармонии носят не только более комплексный, но и более общий и гибкий харак-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5

- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10

- 3. События и люди 12

- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14

- 5. Сурков А. Окопная быль 27

- 6. Шток И. А песня живет! 29

- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32

- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39

- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43

- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50

- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52

- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56

- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66

- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81

- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89

- 16. Лемешев С. Умный талант 91

- 17. Максакова М. Путь к искусству 95

- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103

- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106

- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107

- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109

- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109

- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110

- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110

- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111

- 26. Кубинская гостья 112

- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112

- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113

- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118

- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122

- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125

- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128

- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131

- 34. Письма из-за рубежа 139

- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142

- 36. Поступили в продажу пластинки 144

- 37. В смешном ладу 145

- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146

- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148

- 40. В смешном ладу 149

- 41. Баранова А. Лист и твист 150

- 42. На московском собрании 151

- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153

- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154

- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154

- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155

- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156

- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158

- 49. Хайруллина З. Главная тема 159

- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160

- 51. Пионерский ансамбль 160

- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161

- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161

- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161

- 55. Сергей Агабабов 162

- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163

- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164

- 58. По следам одного письма 164

- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165

- 60. Новый вуз 166