B 1961 году в Московской государственной консерватории состоялось закрытое прослушивание Серенады, организованное проф. К. А. Эрдели. И вот теперь, через 130 лет после первого наполнения, Серенада вновь прозвучала в открытом концерте, и музыка этого сочинения Глинки стала доступна широким массам слушателей.

Серенада состоит из шести, идущих без перерыва, частей: Largo (Introduzione — Cantabile assai) — Moderate — Largetto — Presto — Andante Cantabile — Finale, Allegro moderate.

Глинка хорошо знал арфовую литературу и, создавая Серенаду, опирался на давнюю и плодотворную традицию. Сама форма блестящей фантазии на оперные темы, незаслуженно забытая современными композиторами, получила большое развитие у композиторов — современников Глинки, в частности, у выдающихся арфистов Ф.-Ж. Надермана, Р.-Н.-Ш. Бокса, М.-П. Дальвимара и Э. Периш-Альварса. Сочетание арфы и фортепьяно широко и всесторонне использовалось в начале XIX века. Состав ансамбля необычный. И ранее встречались камерные ансамбли с участием фортепьяно, арфы и смычковых инструментов, но, насколько нам известно, никто из композиторов не применял в таких ансамблях струнную группу без скрипок. Валторна же в сочетании с арфой используется лишь в одном попурри Буальдье (фортепьяно, арфа и валторна). По своему инструментальному составу Серенада Глинки ближе всего приближается к «Концертирующей симфонии» Д. Бортнянского (фортепьяно, арфа, две скрипки, виола да гамба, виолончель и фагот).

Таким образом, инструментальный состав со струнной группой без скрипок и с двумя духовыми инструментами — медным (валторна) и деревянным (фагот) — несомненно является яркой творческой находкой Глинки. Блестящий мастер инструментовки, он извлекает из этого небольшого состава на редкость разнообразную, оригинальную и красочную звучность. Опора на все лучшее, ценное из существовавших традиций в сочетании с новаторством в использовании оригинального инструментального состава придают Серенаде Глинки удивительную органичность, живость и доходчивость.

Следует отметить прекрасное исполнение Серенады И. Михневским, К. Сараджевой, К. Ознобищевым, А. Георгианом, В. Хоменко, Г. Рамишвили и С. Леоновым. Особенно хочется выделить исполнителей ведущих партий; И. Михновского (фортепьяно) и К. Сараджеву (арфа), а также великолепное, мягкое, красивое и полное звучание баса у выдающегося советского контрабасиста проф. В. Хоменко.

Возрожденное произведение несомненно по праву войдет в наш концертный репертуар, обогатив его новым превосходным камерным ансамблем великого русского композитора.

Б. Доброхотов

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МУЗЫКАНТОВ

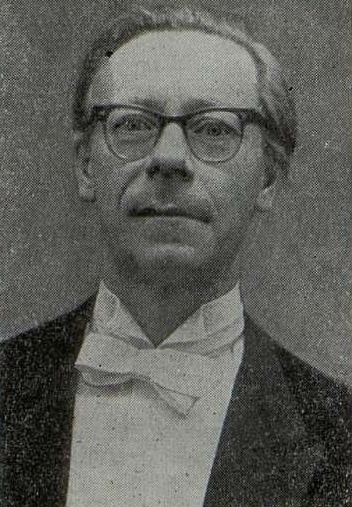

Дирижер из ГДР

Гейнц Бонгарц принадлежит к числу старейших представителей классической немецкой школы, которая дала миру таких дирижеров, как: В. Футвенглер, Б. Вальтер, X. Абендрот, Ф. Конвичный. В его концерте, который состоялся в Большом зале консерватории, были исполнены: Вторая симфония Брамса, малоизвестное москвичам сочинение француза Ф. Шмита — сюита из его балета «Трагедия Саломеи» и пользующаяся огромной популярностью симфоническая поэма «Тиль Уленшпигель» Р. Штрауса.

Достоинство Бонгарца в точном, строгом и вместе с тем эмоционально правдивом раскрытии замысла композитора. Он не стремится поразить необычностью истолкования. Главное для него не яркость деталей, а последовательное развитие идеи и общая логика сочинения. Драматургия каждого произведения раскрыта выпукло, отчетливо и убедительно. Жест дирижера скупой, но очень точный. Все им прежде всего тщательно продумано. Наиболее ярко Бонгарц показал себя во Второй симфонии Брамса, оркестровая палитра которой лишена внешнего блеска и показного эффекта. С истинным мастерством ведет дирижер слушателей от «первого аллегро» с его прекрасными лирическими эпизодами через возвышенно философскую музыку второй части и очаровательный лендлер третьей к картинам народного веселья в финале. Особенно удалась кода первой части — самый вдохновенный момент всей симфонии. Одним из ценных исполнительских качеств дирижера является его умение достигать мощности звучания без форсирования и преувеличенной силы. Его forte и fortissimo сохраняют благородность и сочность.

Несмотря на то, что в аннотациях к программе концерта говорилось, что Ф. Шмит — выдающийся французский композитор, его индивидуальность мало проявилась в исполненном сочинении. Оно показалось несколько эклектичным. Трактовка поэмы Р. Штрауса может представляться спорной. Великолепно были сделаны кульминация и кода. Но, пожалуй, в целом исполнение оказалось замедленным по темпу.

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, давно уже зарекомендовавший себя как отличный коллектив, и в этом концерте показал себя с лучшей стороны, хотя имел с дирижером всего две репетиции.

И. Смирнова

Кубинская гостья

Концерт Иветт Эрнандес (Куба ) слушался с живым интересом. С каждым новым номером программы раскрывались новые стороны дарования пианистки. Особенно ярким было второе отделение концерта. Исполнение прелюдий Дебюсси и сочинений кубинских композиторов увлекло и захватило слушателей.

Со вкусом и благородной сдержанностью передала пианистка открывшую концерт Сонату Моцарта ми бемоль мажор. Допускаемые ею крохотные, едва заметные ритмические отступления как бы подчеркивали общую строгость замысла. Впечатление снижала лишь некоторая монотонность звучания.

В Сонате Шопена си бемоль минор впервые проявилась незаурядная виртуозность пианистки, присущие ей волевой напор и темперамент. Исполнение Сонаты было очень искренним, хотя и не все в нем показалось равно убедительным. К удачам артистки можно отнести многое в первой части, скерцо и финале. Общий строй музыки похоронного марша, к сожалению, был нарушен растянутостью и вычурностью его средней части. В иных случаях, увлекаясь, артистка, допускала некоторую перегрузку звучания.

Если манеру трактовки Эрнандес произведений Моцарта и Шопена можно было бы сравнить с резцом скульптора: главное внимание уделяла она четкости и выпуклости основных музыкальных линий, то во втором отделении концерта пианистка выказала также отличное владение богатой, красочной палитрой. В исполнении ею четырех прелюдий Дебюсси радовали чуткость, разнообразие звуковых градаций. Поэтично были переданы «Терраса, освещенная лунным светом» и «Ундина», с блеском — звуковые каскады «Фейерверка». Не осталось следа от некоторой «шероховатости» техники, проявлявшейся вначале, — движения пианистки стали теперь плавными и точными. Хочется отметить и достоинства ее педализации. Играя произведения Дебюсси и Равеля («Игру воды» Равеля исполнила Эрнандес «на бис»), пианисты нередко впадают в соблазн чрезмерного пользования педалью. У Эрнандес педальная техника была столь же отточена, как и движения ее рук.

В заключение концерта пианистка познакомила нас с рядом произведений старой и новой кубинской фортепьянной музыки. Чудесно прозвучали и обаятельный в своей непритязательности «Кубинский танец» Сервантеса, и яркий, жгуче темпераментный танец «Залотэо» Эрнандеса. Тепло приветствовали слушатели находившегося в зале молодого кубинского композитора Карлоса Фариньяса, совершенствующегося ныне в Московской государственной консерватории. Музыку своего народа концертантка исполняла с огромным подъемом, подлинным артистическим упоением, вызвавшими горячее одобрение слушателей.

∗

Герхарт Пухельт

Вдумчивость исполнения — главное достоинство игры Г. Пухельта (Западный Берлин). Так, в Вариациях соч. 35 Бетховена была глубоко осмыслена «судьба» темы («Eroica»), претерпевающей в своем развитии множество контрастных превращений; пианист внимательно проследил «тематическую работу» композитора. Но часто расчудочность в его игре берет верх над эмоциональностью. Это особенно сказалось в «Танцах Давидсбюндлеров» Шумана: в исполнении самых проникновенных эпизодов ощущался некий холодок. Вместе с тем Г. Пухельт — отличный стилист: каждый из названных циклов Бетховена и Шумана был прочитан в подлинном «авторском ключе».

Порой, слушая внешне безукоризненную игру пианистов, досадуешь на малую содержательность интерпретаций. У Г. Пухельта, напротив, интересные художественные замыслы не всегда получали убедительное пианистическое воплощение. Недостаточная пластичность движений, а иногда и техническая шероховатость мешали ему передать красоту и гибкость музыкальной фразы, создать гармоничное звучащие фортепьянной фактуры. В пьесах Дебюсси (взять хотя бы «Остров радости») при тщательной выигранности всех нот трактовке не хватало свободы и артистизма. Не вполне удовлетворяло и звучание инструмента, в целом слишком нейтральное, темброво бескрасочное либо неприятно обнаженное.

Несомненно удачно исполнение Вариаций Вебера на тему Мегюля. Очаровательное простодушие музыки пианист передал с искренней теплотой. Наибольшей законченностью отличалась здесь игра и в техническом отношении, особенно в эпизодах staccato. Много хорошего было в исполнении «Мимолетностей» Прокофьева. Изящно и искусно сыграл Пухельт «на бис» Скерцо ре бемоль мажор Шуберта.

Д. Благой

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5

- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10

- 3. События и люди 12

- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14

- 5. Сурков А. Окопная быль 27

- 6. Шток И. А песня живет! 29

- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32

- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39

- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43

- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50

- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52

- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56

- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66

- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81

- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89

- 16. Лемешев С. Умный талант 91

- 17. Максакова М. Путь к искусству 95

- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103

- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106

- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107

- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109

- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109

- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110

- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110

- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111

- 26. Кубинская гостья 112

- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112

- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113

- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118

- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122

- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125

- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128

- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131

- 34. Письма из-за рубежа 139

- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142

- 36. Поступили в продажу пластинки 144

- 37. В смешном ладу 145

- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146

- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148

- 40. В смешном ладу 149

- 41. Баранова А. Лист и твист 150

- 42. На московском собрании 151

- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153

- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154

- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154

- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155

- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156

- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158

- 49. Хайруллина З. Главная тема 159

- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160

- 51. Пионерский ансамбль 160

- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161

- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161

- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161

- 55. Сергей Агабабов 162

- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163

- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164

- 58. По следам одного письма 164

- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165

- 60. Новый вуз 166