подняли собравшиеся, — и вот уже удаляется одинокая фигура крестьянского парня, спрятавшего в ладанку на груди щепотку родной земли:

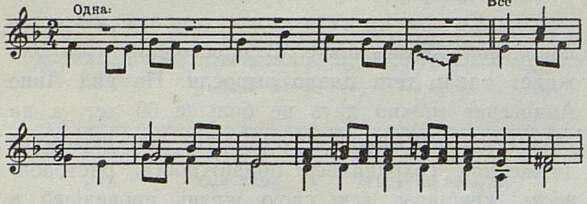

Прим. 2

Рекрутская

М М ![]() = 70

= 70

Поют женщины медленно, как-то увесисто, основательно, словно припечатывая каждый звук. Распевов, или, как они говорят, «разводов», много, но все они короткие, не такие, как в протяжных песнях, — всего лишь в два-три звука. Поют необычайно серьезно и кровно обижаются, если во время исполнения кто-нибудь улыбнется, улыбнется просто потому, что уж очень хороша песня. Нас заранее предупредили об этом: мы не улыбались, старались быть как можно менее назойливыми и не слишком хлопотать у магнитофона.

Интересно было наблюдать за певицами, когда пустили пленку с записью. С их лиц исчезла вся сдержанность и торжественность. В каждом взгляде сквозило любопытство. Но как болезненно реагировали они на промахи!

— Это ты все, тетка Матрена! Ишь, куда забрала, — проскальзывали русские возгласы в общем потоке чувашской речи.

В Калмантае все поют только многоголосно: и чуваши, и мордва, и русские. По сюжетам многие чувашские песни сходны с русскими вариантами. И здесь хочется высказать мысль о том, что либо это все-таки русские песни, исполняющиеся на чувашском языке, либо какой-то новый синтез двух культур, так как, по сведениям исследователей, многоголосное пение в чисто чувашских районах почти не встречается.

В этом селе мы познакомились еще с одним ансамблем, тоже женским. В опрятной горнице собрались певицы в возрасте 30–40 лет, и только одна имела за плечами уже немалый жизненный путь. Этот небольшой коллектив, певший в переменном составе — от четырех до шести участников, сразу поразил нас большой слаженностью, подобранностью голосов.

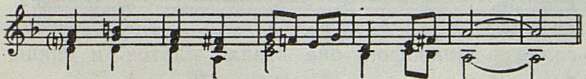

Горько звучит песня о печальной судьбе солдатской вдовы:

Прим. 3

М М ![]() = 112 М М

= 112 М М ![]() = 134

= 134

Запевает Елена Павловна Денисова. У нее низкий, немного глуховатый голос, звучащий уверенно и смело. Она поет медленнее, чем вступающий за ней ансамбль, и потому запев выделяется, придает песне четкую структуру.

После протяжных русских и чувашских песен раздается быстрая хороводная песня «Возле речки, возле моста».

Мы с удивлением замечаем, что ее напев близок украинскому, а через несколько минут уже записываем подлинную украинскую песню на чувашском языке — «Зеленый дубочек». Так и осталось невыясненным, откуда в этом далеком от Украины селе появились украинские песни. Может быть, их сюда занесла война, когда беженцы уходили из занятых врагом районов. Только чувствуется, что это не местные песни и пришли они сюда недавно, иначе их бы знали и другие.

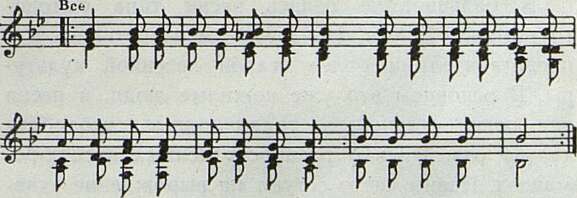

Неожиданно, когда наступил поздний вечер, мы узнали, что среди певших есть автор нескольких современных чувашских песен. Это Мария Васильевна Ембекова. Ее песня «Спасибо Ленину» («Революци пулечень») проникнута большой благодарностью крестьянской женщины за свободу и радостный труд. Какой резкий контраст с первой песней, печальной и горькой!

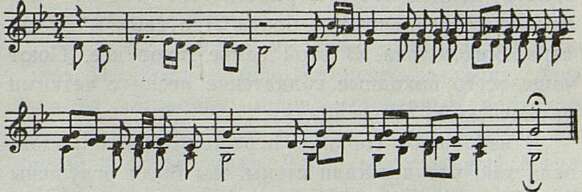

Прим. 4

М М ![]() = ¢

= ¢

М М ![]() = 96

= 96

Ембекова редко создает напевы своих песен; чаще новые тексты как бы сами собой «кладут

ся» на какой-либо старый мотив, и «давнишняя» песня обретает вторую жизнь. В селе Калмантай мы записали песни еще от одного коллектива — мордовского. Основу ансамбля составляют три брата Лаптевых и их сестра Богомолова. В этой семье поют все. Поют чаще всего походные солдатские песни с четкими ритмическими интонациями.

В небольшой горнице, переполненной народом, пели так, что дрожали стены, мы были оглушены и разочарованы, так как записи получались неважными, с резкими выкриками. Но самих исполнителей это не волновало. Их даже не очень огорчило, что в записи выкрики ломали мелодию. При всем этом Лаптевы казались людьми музыкальными. Вот напев песни «Как на речке»:

Прим. 5

Мы посетили еще два села Черкасского района — Камышовку и Осиновку. Песенная культура здесь менее богата и разнообразна, чем в Калмантае. Оба села — русские.

Люди были с нами приветливыми, искренне стремились помочь работе. Но тут не тратили много времени на спевку, не оттачивали звучание, а сразу пели все, что знали.

Не было и той задумчивой, благоговейной тишины во время исполнения, как в Калмантае. Мешали записи посторонние разговоры. Пленки портились. Нам приходилось переписывать одни и те же песни.

В большинстве пелись песни типа бытового романса XIX в. Но здесь мы встретились и с представителями более старой песенной культуры. В основном это уже пожилые люди, и песни они поют старинные, традиционные, неодобрительно отзываясь о распространенных песнях-романсах. Певцы часто сетуют на вырождение «давнишних» песен.

Из старинных песен записали мы довольно много бытовых, свадебных, несколько хороводных, называемых теперь «шуточными», и три чудесные исторические песни. По своему характеру они близки малоисследованным волжским былинам.

Отдельные исполнители покорили нас своим пением и любовно-трогательным, бережным отношением к песне.

Анна Андреевна Чиркова оказалась нашей соседкой. Ее дом стоял рядом с тем, где мы остановились в Камышовке. В просторной избе она живет одна: дети давно выросли. На вид АннеАндреевне можно дать не больше 65 лет, а на самом деле ей далеко за 80. До сих пор в ее движениях сохранилась подвижность, расторопность женщины, всю свою жизнь проведшей в работе. Когда она пела, большие мозолистые руки недолго оставались без дела. Сосредоточенно глядя в микрофон, она вязала платок, и спицы быстро мелькали в ее руках. Довольно низким приятным голосом Анна Андреевна исполняла песни в народной манере, которой мы ни у кого больше не встречали. В ее пении было, пожалуй, больше натуральных интервалов, чем точных темперированных, привычных нашему слуху. Создавалось впечатление, что многие полутоны она просто не дотягивает и где-то на подходе к нужному звуку останавливается. Много было глиссандирующих переходов и окончаний. Такая манера пения была для нас откровением, живой иллюстрацией книжных сведений, за которыми мы и не подозревали высокохудожественного народного чувства, исключительной красоты в передаче мыслей и образов.

Подтягивала Анне Андреевне Анна Григорьевна Распевалова. Сначала тихо и несмело вступила она после эапева. Голос шел откуда-то сверху. Мы ее сначала и не заметили на лежанке русской печи.

«Пой, Анюта, пой, что уже тут. Все сподручней будет», — с удовольствием проговорила, словно пропела, Анна Андреевна. И вот они поют вдвоем легко, красиво, свободно сатирическую песню «Когда была молода».

Спели и плясовую «Хмелинушка», но Анна Андреевна недовольна пением своей партнерши: слишком мало «цвету да разводов». И вот она по-своему, по старинному, спела вариант баллады о Ваньке-ключнике и протяжную девичью любовную «Как у нас было на улице» с распевами: и широким охватом диапазона.

Стефанида Ивановна Оглодина — полная противоположность А. А. Чирковой. Веселая, добродушная женщина, и песни у нее большей частью бодрые, жизнерадостные. Она хорошо знает обряд русской свадьбы и «свадебные» песни: поет с душой.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5

- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10

- 3. События и люди 12

- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14

- 5. Сурков А. Окопная быль 27

- 6. Шток И. А песня живет! 29

- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32

- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39

- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43

- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50

- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52

- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56

- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66

- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81

- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89

- 16. Лемешев С. Умный талант 91

- 17. Максакова М. Путь к искусству 95

- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103

- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106

- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107

- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109

- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109

- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110

- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110

- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111

- 26. Кубинская гостья 112

- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112

- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113

- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118

- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122

- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125

- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128

- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131

- 34. Письма из-за рубежа 139

- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142

- 36. Поступили в продажу пластинки 144

- 37. В смешном ладу 145

- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146

- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148

- 40. В смешном ладу 149

- 41. Баранова А. Лист и твист 150

- 42. На московском собрании 151

- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153

- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154

- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154

- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155

- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156

- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158

- 49. Хайруллина З. Главная тема 159

- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160

- 51. Пионерский ансамбль 160

- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161

- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161

- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161

- 55. Сергей Агабабов 162

- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163

- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164

- 58. По следам одного письма 164

- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165

- 60. Новый вуз 166