НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В. РАЖЕВА

Путешествие за песней

«Если хотите дать себе отчет в музыкальной индивидуальности какого-нибудь народа, в том, что в нем есть самого сокровенного, то лучший способ — это изучить его народные песни».

(Ромен Роллан)

Лето. Первые студенческие каникулы. Мы уезжаем в экспедицию по собиранию народных песен. На трехтонку погружено оборудование: магнитофоны, динамомашина, пленки; наконец, в кузов забираются участники поездки и машина трогается. Наш путь лежит на северо-запад от родного Саратова в густонаселенный, но малоисследованный фольклористами Черкасский район. Кто-то затягивает песню, остальные подхватывают, и вот уже со встречных машин с любопытством оглядываются нa пятерых девушек, весело поющих русскую песню.

Черкассы утопают в зелени. В управлении культуры нам охотно помогают выработать дальнейший маршрут. Переночевав в городке, рано утром выезжаем в село Калмантай.

Чем дальше на север, тем богаче окрестности. В лиственные леса «вкрапливаются» хвойные, ярче становится зелень.

Поля ржи, гречихи, овса подступают к шоссе. Вода в речке спокойная и прозрачная, как зеркало, и в нее смотрятся задумчивые ивы. Воздух, кажется, поет птичьими голосами — все это не может не восхитить нас, городских жителей, привыкших к цветам на газонах и к ровным рядам подстриженных деревьев.

Калмантай — небольшое лежащее в котловине село. Со всех сторон его окружают высокие холмы, поросшие лесом.

Без труда находим сельский дом культуры и добровольца-связного, который, сверкая босыми пятками, с готовностью бежит за заведующей. Заведующая, смуглая женщина лет пятидесяти, невысокого роста, с густыми, чуть с проседью волосами, уложенными короной на голове, — Мария Александровна Полежаева. Знакомясь с нею, мы, конечно, не предполагали, что нашли даровитую песенницу, которая станет в нашей работе и главным помощником, и ревностным «консультантом», и переводчиком.

Нас разместили в помещении школы-семилетки. А тем временем весть о прибытии «городских за песнями» уже облетела село. То и дело мимо школьного забора, словно невзначай, проходили женщины, ребятишки постарше, приветливо здороваясь, иногда решались заговаривать.

Скоро мы уже знали историю села. До революции это была темная деревня, почти безграмотная и, может быть, поэтому суеверная. Смешанное население — чуваши, мордва, русские, которых местные богатеи и урядник натравливали друг на друга, — создавало атмосферу особой вражды. Родственные семьи строились рядом, держались, как они сами говорят, «кучно», крепко стояли друг за друга! Так и вышло, что южная часть села стала мордовской, северная — чувашской, а середина — русская, как буфер между национальными группами. Но вот пришла революция. В 1917 году был организован сельский

Совет. Постепенно, шаг за шагом, побеждало новое в жизни села.

Очень трудно было открыть в Калмантае школу: село многонациональное. Пришлось срочно искать учителей, знающих чувашский и мордовский языки.

Немало трудностей довелось пережить и сельскому клубу. Окрестили его поначалу старики «местом антихриста» и запретили детям даже близко подходить к нему. Но все это было еще в двадцатых годах. А теперь в клубе демонстрируются кинофильмы, выступают кружки художественной самодеятельности. В 1956 г. национальный молодежный хор завоевал первое место на областном смотре. Вот тогда-то впервые и узнали в Саратове о богатой и своеобразной песенной культуре Калмантая. Тогда, пожалуй, и возникла мысль о фольклорной экспедиции.

Вечером в клубе собрались члены молодежного хора: девушки и юноши, одетые по-праздничному. Пришли и пожилые. «Вот хотим послушать да поглядеть», — словно оправдывались они.

Здесь всем руководила Мария Александровна Полежаева. Она с сожалением рассказала, что по неписаным законам замужние и женатые уходят из хора и поэтому трудно бывает подчас разучить настоящие «длинные» песни, что поэтому и поют они больше частушки да советские песни, которые разучивают с патефонных пластинок. Ведь в селе нет ни радио, ни электричества, еще горят на столах керосиновые лампы.

Мы спешно сделали подводку к магнитофону от динамомашины. Хор уже построился. Молодежь перешептывалась, смеялась, может быть, потому, что за нами по пятам ходили вездесущие ребятишки и задавали тысячу вопросов. Наконец, приготовления окончены. Мария Александровна пробует песню на голос и дает тон. Дружно и чисто вступает хор:

Заставил меня муж

Парну банюшку топить,

то-то люли, то-то люли,

то-то люшеньки мои.

Одна за другой сменяются строфы шуточной песни. Медленно вращается лента магнитофона. Почин сделан!

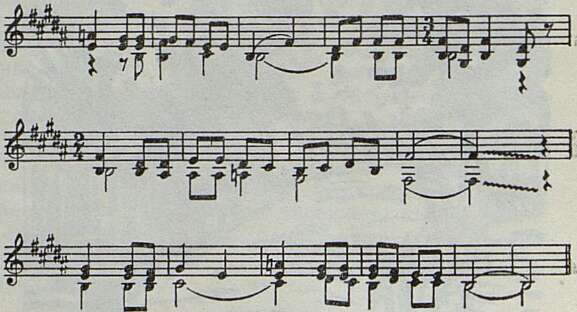

Вслед за веселой шуткой мы записываем мелодию медленной чувашской песни «Полюбила парня с черными глазами». Основанная на пентатонике, она развертывается одноголосно с эпизодическим двухголосием и применением параллельных кварт, столь свойственных этому ладу.

Следующий день порадовал нас еще более интересными записями. Нам обещали встречу со старейшими песенницами села. Хотя они были заранее предупреждены и дали согласие, но собирались медленно, словно нехотя. Чинно расселись на скамейках лицом в середину и начали «настраиваться». Что-то не нравилось им. Видимо, мешало наше присутствие. Наконец, они пересели как им было удобно, лицом друг к другу, почти все пригорюнились, подперев щеки руками, и одна из них, высокая пятидесятилетняя женщина с резкими чертами лица, затянула низким грудным голосом:

Прим. 1

М М ![]() = 68

= 68

Одна: Все

Они долго спевались, меняли расстановку голосов, вводили новые подголоски, прежде чем разрешили записать песню.

Большинство песен их репертуара — чувашские, в многоголосном исполнении. Пели одну за другой, почти не останавливаясь и не делая пауз. Суровые и мужественные, лирические и печальные, песни эти были очень красивы. Правда, не все песни звучали одинаково слаженно и четко, но тогда исполнительницы сразу начинали другую. Мы с большим интересом слушали спевку, хотя до конца вникнуть в исполнение было трудно: мешало незнание языка, но музыка и выражение лиц исполнительниц делали слова почти понятными. И мы поняли, что поют женщины в основном о тяжелой и безрадостной жизни в царской России.

В некоторых песенных текстах нередко встречаются даже отдельные детали из местного обряда проводов рекрута: суровые и печальные взгляды женщин «провожали» новобранца в солдатский путь. Мы поняли, что на окраине села, там, где небольшой мостик был перекинут через ручей, наступала минута прощания. Последний: ковш родной воды, последняя песня, которую ис-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5

- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10

- 3. События и люди 12

- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14

- 5. Сурков А. Окопная быль 27

- 6. Шток И. А песня живет! 29

- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32

- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39

- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43

- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50

- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52

- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56

- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66

- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81

- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89

- 16. Лемешев С. Умный талант 91

- 17. Максакова М. Путь к искусству 95

- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103

- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106

- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107

- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109

- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109

- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110

- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110

- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111

- 26. Кубинская гостья 112

- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112

- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113

- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118

- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122

- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125

- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128

- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131

- 34. Письма из-за рубежа 139

- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142

- 36. Поступили в продажу пластинки 144

- 37. В смешном ладу 145

- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146

- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148

- 40. В смешном ладу 149

- 41. Баранова А. Лист и твист 150

- 42. На московском собрании 151

- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153

- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154

- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154

- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155

- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156

- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158

- 49. Хайруллина З. Главная тема 159

- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160

- 51. Пионерский ансамбль 160

- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161

- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161

- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161

- 55. Сергей Агабабов 162

- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163

- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164

- 58. По следам одного письма 164

- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165

- 60. Новый вуз 166