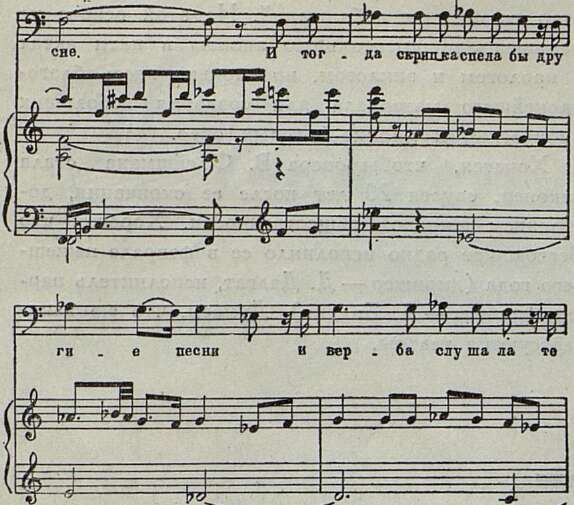

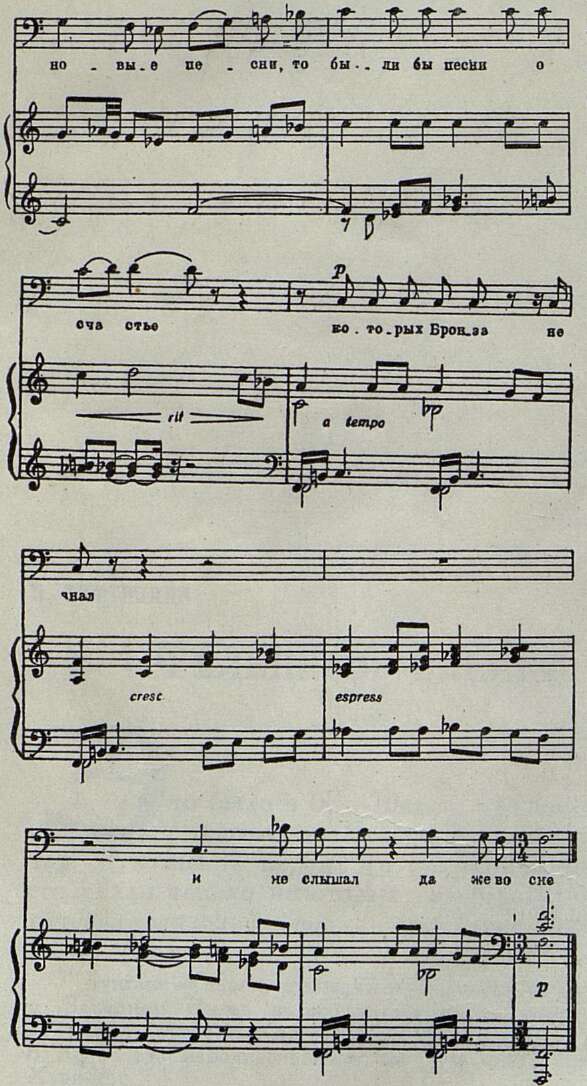

Прим. 5 (продолжение)

ного облика музыки, то здесь аналогичный эффект достигается средствами профессионального искусства — столкновением мажорной и минорной трактовок одной и той же мелодии. В результате оживленный и, казалось бы, простой напев звучит словно сквозь горькую усмешку.

Так на новом этапе новаторскими средствами развиваются традиции Мусоргского, открывшего неведомые прежде возможности отображения глубин человеческой психологии путем драматизации бытового жанра («Гопак», «Песни и пляски смерти»).

Эпизод, о котором идет речь, строится на непрерывном динамическом нарастании, приводящем к вершине — оркестровому фугато. Здесь на фоне pizzicato струнных тема упорно повторяется и по мере того, как вступают новые группы инструментов: валторны, кларнеты с гобоями и английским рожком и, наконец, флейты с флейтой пикколо, поднимается все выше и выше. В результате обнажается своеобразная «темная» энергия темы, она звучит почти зловеще: музыка, как бы освободившись от текста и от вносимого им оттенка иронии, «всерьез» раскрывает то, что испытывает герой в свой предсмертный час. И после такой драматической кульминации с особой яркостью воспринимается просветление, которое несет с собой финал, еще отчетливее выступает благородная основная мысль оперы.

*

Статья эта написана не только для того, чтобы почтить светлую память человека, отдавшего свою жизнь в боях за Родину. Мы глубоко убеждены в принципиальном значении работы В. Флейшмана. «Скрипка Ротшильда» расширяет наше представление об оперном творчестве предвоенных лет в области лирико-бытовой, лирикопсихологической оперы. В ряду больших достижений советского оперного искусства второй половины 30-х годов произведение В. Флейшмана занимает пусть скромное, но особое место. В то же время по своей гуманистической идее и глубокому интересу к переживаниям обыкновенного, простого человека оно неразрывно связано с ведущими художественными тенденциями советского искусства.

Однако «Скрипка Ротшильда» представляет далеко не только исторический интерес. Успешный опыт В. Флейшмана по созданию оперы на основе небольшого рассказа должен быть использован нашими композиторами; особенно перспективным кажется нам применение этого опыта на современном литературном материале. Ведь компози-

торы в поисках тем и сюжетов обращаются большей частью к романам и повестям, «ужимая» их до рамок оперного либретто.

Природа же оперного жанра открывает широкие возможности «развертывания» небольших литературных фрагментов в более протяженные построения, а следовательно, дает возможность использовать малообъемные литературные жанры: рассказы, новеллы. В лучших рассказах К. Паустовского, С. Антонова, Ю. Нагибина, Б. Бедного и других привлекают великолепно очерченные типы, характеры современников, тонкость, разработанность психологического анализа, богатство жизненных наблюдений. На этой основе не напишешь монументальную эпопею в пяти актах с прологом и эпилогом, но сколько здесь благодарнейшего материала для создания небольших лирических и лирико-бытовых опер.

Хочется, чтобы опера В. Флейшмана стала наконец, спустя 20 лет после ее окончания, достоянием широкой общественности. Хорошо, что Всесоюзное радио исполнило ее в феврале нынешнего года (дирижер — Д. Далгат, исполнитель партии Бронзы — Л. Болдин). Думаем, что ею заинтересуются театры.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Приветствие ЦК КПСС Третьему Всесоюзному съезду композиторов СССР 5

- 2. Соловьев-Седой В., Ошанин Л. "Песня ровесников" 10

- 3. События и люди 12

- 4. Рябчиков Е. Душа народа 14

- 5. Сурков А. Окопная быль 27

- 6. Шток И. А песня живет! 29

- 7. Головинский Г. С любовью к человеку 32

- 8. Тифтикиди Н. Устремленный вперед 39

- 9. Шахназарова Н. Итоги и перспективы 43

- 10. Мильман М. Страницы бакинского дневника 50

- 11. Коваль М. Творческая зрелость 52

- 12. Мазель Л. К дискуссии о современной гармонии 56

- 13. Дрейден Сим. "Интернационал" в России 66

- 14. Бернандт Гр. Герцен и музыка 81

- 15. Лауреат Ленинской премии 1962 года за концертно-исполнительскую деятельность Эмиль Гилельс 89

- 16. Лемешев С. Умный талант 91

- 17. Максакова М. Путь к искусству 95

- 18. Локшин Д. Выдающийся деятель хорового искусства 103

- 19. Шантырь Г. Госоркестру - 25 лет 106

- 20. Поляновский Георгий. Хоры и ансамбли 107

- 21. Фихтенгольц М. Е. Гилельс и Л. Коган 109

- 22. Дельсон В. Музыка Метнера 109

- 23. Яунзем Ирма. Л. Мельникова 110

- 24. Доброхотов Б. Второе рождение серенады Глинки 110

- 25. Смирнова И. Дирижер из ГДР 111

- 26. Кубинская гостья 112

- 27. Благой Д. Герхардт Пухельт 112

- 28. Ражева В. Путешествие за песней 113

- 29. Маринин З. Дальневосточные заметки 118

- 30. Катонова С. На село придут музыканты 122

- 31. Васина-Гроссман В. Из блокнота кинолюбителя 125

- 32. Готлиб А. Когда телезритель становится телеслушателем 128

- 33. Пичугин П. Эйтор Вилла-Лобос 131

- 34. Письма из-за рубежа 139

- 35. Шнеерсон Г. Песни борьбы и освобождения 142

- 36. Поступили в продажу пластинки 144

- 37. В смешном ладу 145

- 38. Кац С., Доризо Н., Матусовский М., Фатьянов А. Дискуссия о песне. Музыкальная шутка 146

- 39. В смешном ладу. Лирическая песня 148

- 40. В смешном ладу 149

- 41. Баранова А. Лист и твист 150

- 42. На московском собрании 151

- 43. Михайлов Б. Музыка, рожденная подвигом 153

- 44. Кук Е. Музыка, рожденная подвигом 154

- 45. Самсонова Т. Музыка, рожденная подвигом 154

- 46. Холодков А. Праздник-конкурс 155

- 47. Александров Ан., Ивенсен М. "Поезд дружбы" 156

- 48. С. Б. "Здравствуй, весна" 158

- 49. Хайруллина З. Главная тема 159

- 50. Гольденштейн М. "Рассказы о пионерах" 160

- 51. Пионерский ансамбль 160

- 52. Макарова Н. Говорят женщины-музыканты 161

- 53. Жубанова Г. Говорят женщины-музыканты 161

- 54. Амиранашвили М. Говорят женщины-музыканты 161

- 55. Сергей Агабабов 162

- 56. Ю. Ст. Н. Чистова - Параша 163

- 57. Орловский И., Ваховский Г. Коми республиканский музыкально-драматический театр 164

- 58. По следам одного письма 164

- 59. Лесс Ал. Тысяча фотографий Шаляпина 165

- 60. Новый вуз 166