замкнуть в обычные рамки. Он нарушает нормы неоромантического стиля, так же как и импрессионизма. В поисках собственного стиля он отражает в своем творчестве как бы в сжатом пересказе стилистические направления европейской музыки за последние полвека.

Новый, отчетливо выраженный национальный стиль Шимановского ярко выявляется только после первой мировой войны. Но этого зрелого Шимановского не было бы без экспериментов и поражений, достижений и ошибок на предшествующих этапах его развития.

Юношеское творчество Шимановского — первые робкие попытки молодого музыканта, наполовину самоучки. Родная усадьба Шимановских в глухой украинской деревне, на границе херсонских степей, была «оазисом» искусства: из-за границы приходят книги на различных европейских языках, в доме звучит музыка разных эпох и стилей, народов и веков. Музыка — это та атмосфера, тот воздух, которым дышит вся семья. К ближайшим родственникам принадлежат семьи Нейгаузов и Блюменфельдов, которые дали русской музыкальной культуре несколько поколений пианистов, композиторов и педагогов. В генеалогической родословной семьи Шимановских мы находим девятнадцать музыкантов-профессионалов. В эти годы творчество молодого Шимановского ограничивается почти исключительно фортепьянными сочинениями1, шопеновскими по жанру, скрябинскими по выражению и фактуре, а также песенными формами.

Недолгие занятия с Зигмунтом Носковским не оставляют никакого следа в творчестве Шимановского. Впрочем, Первая фортепьянная соната, написанная в классе Носковского, приносит Шимановскому первую премию на Шопеновском конкурсе 1900 года. Однако уже тогда массивность фактуры, тенденция к полифонии, гармонический язык свидетельствуют о том, что композитор входит в орбиту влияний немецкой музыки. Влияние Скрябина скрещивается с влиянием Шумана, Брамса, Регера. В следующем периоде уже определенно скажется влияние Р. Штрауса.

Шимановский устанавливает близкий контакт с группой молодых композиторов. Их объединяет борьба за национальное направление в деятельности Варшавской филармонии (учрежденной в 1901 году), борьба за пропаганду творчества молодых польских композиторов. Эта группа быстро распадается, остается лишь на всю жизнь дружба с Фительбергом, который пропагандирует произведения Шимановского во всем мире. На некоторое время идеалом Шимановского становится Рихард Штраус.

Перемены происходят и благодаря путешествиям по Италии, Сицилии и Северной Африке. Мир Востока и Юга захватывает композитора, поселяет в его воображении новые образы, краски, созвучия. Памятники культуры прошедших веков оживляют в его фантазии античные мифы, восточные легенды.

Музыкальная изобретательность Шимановского, вдохновленная восточной тематикой, соединяется с импрессионистической трактовкой гармонии и колорита. Появляются сверкающие красками и огненным блеском Первый скрипичный концерт, «Мифы», «Песни неистового муэдзина». Этот период заканчивается стоящими уже на грани атонализма фортепьянными сочинениями —

_________

1 Проблемы народного стиля К. Шимановского более подробно разрабатываются мною в I томе избр. трудов «Из жизни и творчества К. Шимановского». З. Лисса. Критерии национального стиля К. Шимановского. Институт искусств ПАН (Польской Академии наук). Польское музыкальное изд-во (Р W М), 1960, стр. 7–73.

«Маски», «Метопы», Третья фортепьянная соната, а также Третьей симфонией («Песнь о ночи» с солистами и хором), в которой полифоническая ткань голосов, зыбкая гармония и насыщенность оркестровых красок способствуют экстатической выразительности. Славянской чертой этого произведения является подчеркнутая мелодика, гибкая, выразительная, везде выдвигающаяся на первый план.

Мир античности и Востока становится для композитора той областью, куда он может уйти от действительности: ведь это период первой мировой войны и русской революции. Европа утопает в крови и пламени. Композитор теряет свой родной дом, условия спокойной сельской жизни, в которой он вырос. Революцию, увиденную им вблизи, он не понимает и не принимает, хотя именно она возвращает Шимановскому его родину. Мифология является бегством от действительности: «Нарцисс», «Дриады и Пан», «Навзикая», «Калипсо» — вот круг образов его музыки. Привлекает его и поэзия средневекового поэта мистика Джалолиддина Руми, воспевающего красоту «вечной ночи» (Третья симфония).

В жизни Шимановского происходят коренные изменения. После первой мировой войны он окончательно переселяется в Варшаву. Страна, объединенная после более чем столетнего раздела, интенсивно готовится к восстановлению своей жизни, своей культуры. Центральной проблемой становится для Шимановского роль композитора в обществе, его собственная роль в развитии своей родины. Прежде, когда композитор жил за границей, он был лишь эпизодически связан с польским слушателем. Теперь Шимановский с ужасом увидел пропасть, которая отделяет его от польского общества, от народа с его интересами и эстетическими потребностями. Он отдает себе отчет в своей личной ответственности за будущее польской музыкальной культуры. Вместе с тем он понимает, что если ему надлежит быть духовным вождем польской музыки, то его творчество должно обрести путь к народу, отвечать его национальным потребностям и вкусам, отразить его национальный характер.

Так начинается последний, наиболее зрелый, период творчества Шимановского. И произведения именно этого периода живут сегодня наиболее интенсивной жизнью на концертных эстрадах Польши и всего мира. Они формируют основные традиции польской музыки первой половины XX века, традиции, тесно связанные с народной культурой, но чуждые национальной ограниченности.

Разными нитями связаны эти произведения Шимановского с польской народной музыкой. В «Слопевнях» (цикл песен на слова Юлиана Тувима) это достигается отбором текстов легендарного содержания и претворением мелодики, интонаций, характера польского языка. В глубочайшем из произведений Шимановского, в кантате «Stabat Mater», в хоральном «Крестьянском реквиеме» композитор проникает в религиозную песенность польской деревни. Углубленный лиризм вытесняет здесь прошлую экзальтацию, скупость средств — прежнюю пышность звучания.

Дальнейший шаг в этом направлении — проникновение в польскую народную музыку. Шимановский теперь уже не боится подлинных цитат, переработки фольклорного «сырья», от которого в молодые годы открещивался. Находясь в Закопани, композитор знакомится с подгалянским фольклором, свежим, неиспользованным, оригинальным — в ладовых основах, жестким — в гармонических эффектах. Он их использует в балете «Харнаси» (либретто его основано на гуральской легенде), в котором все элементы музыкальной речи обнаруживают свое народное происхождение. В танцах и обрядовых сценах используются оригинальные гуральские мелодии, ритмы танцев и маршей, оригинальные приемы исполнения деревенских ансамблей с их острыми секундовыми и квартовыми созвучиями. Вокальные фрагменты в этом балете также обнаруживают связь с национальным фольклором.

В «Мазурках» ор. 50 для фортепьяно проявляется своеобразный тип использования народной песенности. Здесь на мелодику гуральского типа накладываются черты, свойственные мазовецкому танцу, каким, собственно, является мазурка. Одновременно композитор не игнорирует и традиции шопеновских мазурок. Синтез этих трех элементов в итоге дает новые черты национальному облику мазурок Шимановского. Последний этап сближения композитора с фольклором — обработки в «Курпевских песнях». Со всей очевидностью отражен этот опыт также и в крупных формах — в Четвертой симфонии и во Втором скрипичном концерте.

На этом этапе Шимановский во всей полноте реализует свою миссию в отношении польской музыки: сближает ее стиль с развитием общеевропейской культуры XX века, но вместе с тем сохраняет ее национально-польский облик. Этот «путь через муки», путь с чувством ответственности перед историей, как мы видим, не был ни простым, ни легким. Сопровождала его и постоянная борьба со средой и материальными трудностями, с физическими недомоганиями. Шимановский с детства болел костным туберкулезом, после войны болезнь усиливается и захватывает

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

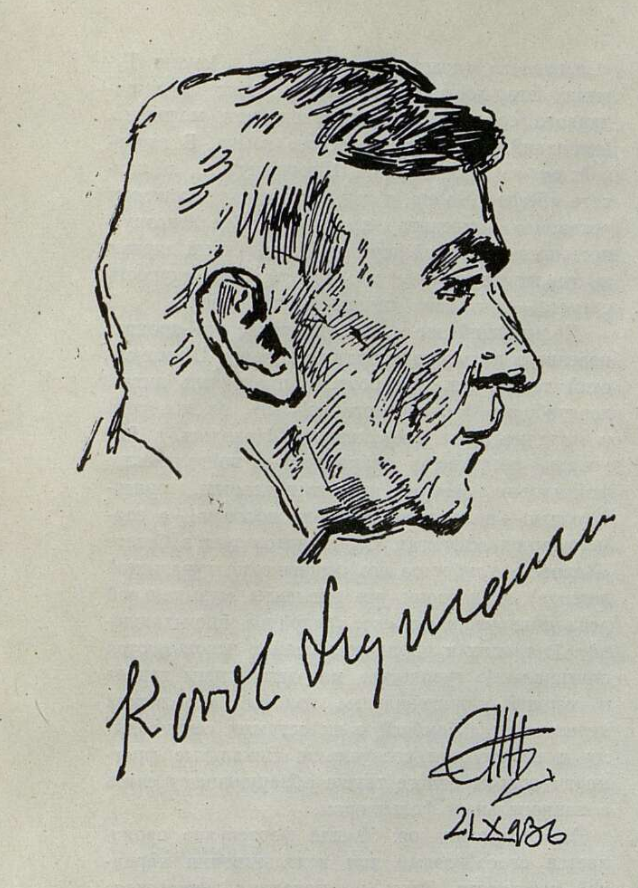

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166