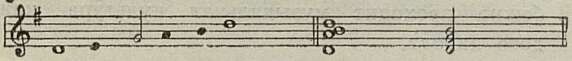

Этот напев основан на так называемом 4-м варианте пентатоники:

Главные созвучия лада

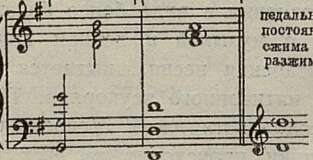

Ясно, что звук d является здесь главным устоем, вокруг которого развертывается напев. Это подтверждают и обработки приведенной песни композиторами1. В качестве гармонической тоники обычно выступает созвучие:

Пример

Достаточно взять этот аккорд, как мгновенно возникает колорит татарских деревенских напевов. Кстати сказать, строй народных татарских инструментов, например гармоники, гусель, курая, неопровержимо доказывает роль и значение рассматриваемой разновидности пентатоники в народной музыке и одновременно подсказывает решение вопроса, какой звук является здесь главным устоем.

Вот строй татарской гармоники («тальянка»):

Клавиатура правой руки

Пример

Аналогичный звукоряд и у татарских гусель. Эти сопоставления убеждают в том, что народные музыканты и композиторы ощущают именно нижний звук как тонический.

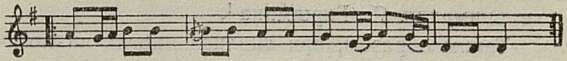

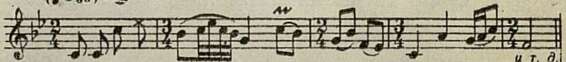

Еще один любопытный пример:

Звукоряд песни

Пример

На протяжении всей мелодии этой бытовой песни явственно ощущается миксолидийский колорит (звук d воспринимается как своеобразный органный пункт); народные певцы и музыканты всегда завершают подобные песни на нижнем d.

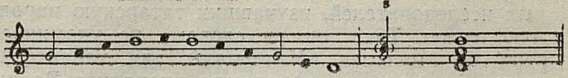

А вот замечательная, можно сказать, классическая старинная протяжная песня «Караурман» («Дремучий лес»):

Пример

Так же как и в предыдущих песнях, главный мелодический устой ее — d, побочный — g; устойчивость других ступеней менее ярко выявлена:

В народной музыке встречаются и еще более сложные соотношения устоев. Так, например, в песне «Сиблэ чэчэк» («Рассыпаются цветы») налицо «комплексный» параллельно-переменный лад (параллельные тональности с соответствующими субдоминантовыми сферами d—g—F—B).

Наконец, татарскому фольклору свойственны также элементы натуральных ладов: миксолидийского, дорийского и др. Эти существенные

_________

1 См., например, обработку песни «Арча» З. Хабибуллиным, ее же звучание в «Сюите на татарские темы» Н. Жиганова.

и специфические явления почему-то не привлекли внимания Я. Гиршмана1.

Таким образом, при анализе многих аналогичных песен мы убеждаемся, что в старинной татарской народной музыке распространены натуральные лады, господствуют плагальные соотношения и игнорируется вводнотонность. Тонико-доминантовые отношения, если и встречаются, то выступают в завуалированной форме.

Примечательно, что отмеченные разновидности пентатоники исторически предшествовали мажорной и минорной пентатонике, которая заняла господствующее положение в современной народной музыке. Развитие шло от ладов без тонической терции, где вводнотоновые отношения были завуалированы, к мажорным и минорным ладам. Это объективный процесс развития музыки многих народов. При исследовании татарской музыкальной культуры необходимо не только выявить специфику пентатонной ладовой системы, но и показать проявление в ней общих закономерностей современного музыкального искусства.

Как видно, система, предлагаемая Я. Гиршманом, обедняет представление о татарском фольклоре. Она пригодна лишь для известной его части, преимущественно для более поздних образцов, где все более и более откровенно выступают черты мажора и минора2. Кроме того, нельзя сводить все многообразие ладового строения татарской народной музыки лишь к двум разновидностям пентатоники (как это делает Я. Гиршман).

Пора понять, что пентатоника сама по себе не является главным определяющим признаком какой-либо национальной культуры. Мы встречаем её у самых различных народов мира (о чем, между прочим, справедливо пишет Я. Гиршман).

Наконец, нельзя рассматривать пентатонику только как одну из ступеней в восходящей лестнице музыкального прогресса, через которую на соответствующем этапе своего развития неизбежно проходит музыкальная культура каждого народа.

В последние годы, в результате изучения новых пластов музыкального фольклора, мы все чаще обнаруживаем старинные песни, в которых пентатоники гораздо меньше, чем в популярных современных народных песнях.

В народе нет догматической приверженности к ограниченному кругу ладовых средств. Часто замечают, что пентатоника, лишенная острых и экспрессивных интонаций, способствует созданию умиротворенного, безмятежного, иногда созерцательного настроения. Однако народные песни очень разнообразны. Посмотрите, как много здесь зависит от ритма, темпа, применения того или иного вида пятиступенного звукоряда. Когда же народному певцу нужно выразить сильное чувство, он не чуждается и энергичных скачков, ярких интонаций, не укладывающихся в рамки пентатоники. Поэтому и пентатоника в татарском фольклоре часто расширяется, обогащается за счет иных ладовых моментов:

Тонкий знаток татарской народной музыки композитор А. Ключарев так характеризует этот процесс: «...под влиянием окружающей татар обстановки в виде более близкого соприкосновения с музыкой и пением других народностей татарская песня... пытается отойти от основного пятитонного звукоряда. После Октябрьской социалистической, революции отход от пентатоники происходит за счет появления татарской... композиторской музыки, идущей в ногу с общим развитием социалистической культуры».

Возражая против этой точки зрения, Я. Гиршман излагает свои взгляды на будущее пентатоники следующим образом: «...не следует... рассматривать ладовое развитие татарской музыки как отход от пентатоники или ее перерастание в другие, более сложные лады...», «развитие пентатоники... результат освоения... новых интонационно-выразительных элементов»3.

Вряд ли можно согласиться с подобной позицией. Ведь получается так, что процессы

_________

1 Непонятно, почему Я. Гиршман упорно замалчивает опубликованные ранее работы некоторых исследователей, изучавших татарскую народную песню. Так, он ни словом не упоминает труд В. Мошкова «Материалы для характеристики музыкального творчества инородцев Волжско-камского края», опубликованный в конце XIX века. В. Мошков — первый исследователь теоретических основ музыки народов Поволжья, талантливый этнограф и музыкант, специально занимавшийся вопросами пентатоники в музыке чувашей и татар. Он сделал интересные наблюдения о разновидностях пентатоники, о явлениях транспонирования различных ее ладовых вариантов, о переменности и т. д.

2 При этом песни проанализированы Я. Гиршманом в полном отрыве от образно-смыслового содержания, лишь как абстрактный мелодический материал.

3 См. работу Я. Гиршмана, стр. 121, 122.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160