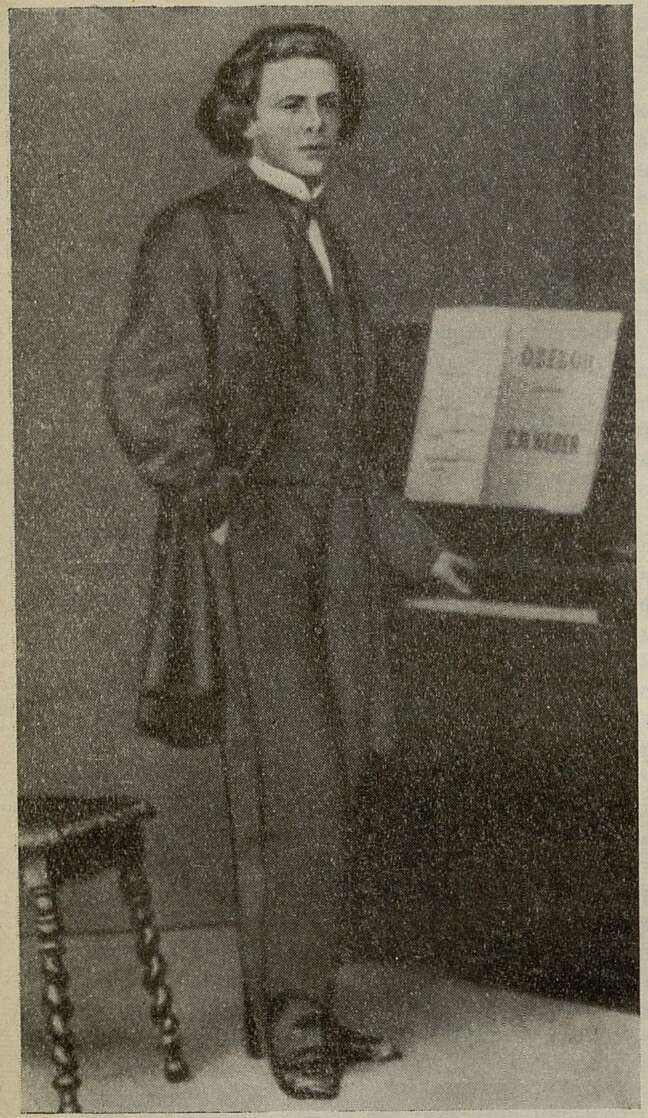

А. Рубинштейн

Рубинштейновский пианизм далеко выходит за рамки обычной, пусть великолепной и впечатляющей, игры на фортепьяно. Его искусство — явление морального, этического порядка. Волшебство воздействия Рубинштейна на аудиторию возникало прежде всего благодаря поразительной правдивости, искренности и естественности создаваемых им образов, свободных от вычурности, манерности, аффектации, гиперболичности и светской элегантности. А это постижение и выражение внутренней правды музыки становилось возможным благодаря тому, что великий артист обладал чистой душой, «е омраченной и не запятнанной мелкими чувствами и помыслами, и мог поэтому распахнуть свою душу перед тысячами слушателей, отвечая извечной потребности людей в правде.

Все то, чем жил и что вбирал в себя Рубинштейн, все то, во что он всматривался и вслушивался, оставляло глубокие следы в его мыслях и отзывалось в его сердце. Иначе он не был бы великим артистом, и его исполнение на фортепьяно нельзя было бы назвать, пользуясь его же формулировкой, «движением души».

Сам Рубинштейн понимал, какое сильное влияние оказывает на аудиторию этическая сторона искусства и этическая сила художника. Вот одна из его мыслей: «Бывают художники, которые обнаруживают изумительные достижения, даже непогрешимы в своем искусстве, но влияние которых на публику ограничено или совсем ничтожно. Другие, чье творчество, напротив, обладает очень многими недостатками, восхищают, однако, публику. Похоже на то, что публика, воспринимая художественное явление, подчиняется какой-то магической силе, что личность художника имеет значительный вес при оценке его искусства, что существует еще некий моральный магнетизм»1.

Вот этот «моральный магнетизм» и оказывал на слушателей то неизгладимое воздействие, о котором восторженно говорили столь разные люди, как Ромен Роллан и Бузони, Надсон и Падеревский, Гаршин и Рахманинов, Апухтин и Кюи, Репин и Танеев. Этот «моральный магнетизм» заставлял каждого из слушателей рубинштейновских концертов заглянуть в свою душу, вникнуть в свою человеческую сущность и в то же время почувствовать себя частью большого коллектива, дышащего одним дыханием с великим артистом.

3. «Музейный страж» или «соавтор»?

В начале 70-х годов Г. Бюлов изложил свой «символ веры», в основе которого были «глубочайший респект» перед произведением искусства и ответственное, серьезное отношение к слушателям. Свои «требования» к исполнительскому искусству Бюлов разделил на три пункта. Первый из них сводился к тому, чтобы играть

_________

1 «Короб мыслей», л. 24.

«объективно-корректно», опираясь на тщательнейший анализ и на «воссоздание» (под последним понималось прочтение между строк тех исполнительских ремарок, которые автор счел менее существенными и потому не проставил). Во втором пункте речь шла об «объективно-красивом» исполнении, иными словами, о том, чтобы считаться с акустическими законами инструмента и с законами благозвучия. Наконец, третий пункт бюловского credo гласил: следует играть «субъективно-интересно», придать исполнению характер непосредственной свободной речи, но не выходить при этом из ограничительных рамок добросовестнейшего соблюдения первых двух постулатов1.

Как все это не похоже на взгляды Рубинштейна! И Рубинштейн стоял на позиции «глубочайшего респекта» перед произведениями великих авторов. Но могло ли это «уважение» — в его понимании! — повлечь за собой «объективно-корректное» исполнение? Или — «объективно-красивое»? Или, наконец, — привнесение в интерпретацию «субъективно-интересного»? Могло ли «воссоздание» — в его понимании! — означать воскрешение пропущенных автором нюансов? А это расчленение на «пункты-требования»? Как чуждо все это было Рубинштейну!

Под «глубочайшим респектом» он понимал совсем иное, чем Бюлов: необходимость вдохнуть в музыкальное сочинение жизнь, воскресить его для современников, а это означало сдуть с него музейную пыль и, вникнув в самое существо, прочесть его глазами современника. Не «исполнить», не «передать» (термины, столь не любимые Рубинштейном) музыкальное произведение, а воспроизвести его, то есть, «расслышав» отраженный в нем душевный мир и драматизм конфликтов, вылепить людские характеры, влить в жилы воссозданных живую горячую кровь своего сердца, заставить их дышать, говорить, чувствовать, думать, действовать! И вместе с тем выказать ко всему «вылепленному» из звуков и ритмов свое отношение, поведать свои идеи, возникшие как результат самого глубокого погружения в авторский замысел и ощущения пульса современности! Таков «символ веры» Рубинштейна...

Верность идее, заложенной в сочинении, внимание к авторскому замыслу и одновременно полнейшая артистическая независимость, — такова та позиция соавторства, на которой стоял Рубинштейн. Эта позиция нередко представляется противоречивой, вредной, а то и немыслимой, — но лишь педантам или тем, кто связан с искусством узами случайности. Надо понять: печатью подлинной жизненности отмечены лишь те исполнительские образы, создавая которые артист «отнимает» у композитора известную долю авторства!

В начале 90-х годов Рубинштейн посетил в Париже видного французского педагога Луи Дьемера и выразил желание послушать кого-либо из его учеников. Выбор пал на пятнадцатилетнего Альфреда Корто. Мальчик сыграл: «Аппассионату» Бетховена. Рубинштейн не вымолвил ни слова. Затем разорвал напряженную тишину какой-то репликой на постороннюю тему. «Мое сердце, — рассказывает А. Корто, — сжалось. Прощай, музыка! Расстроенный, дрожа от волнения, я прощаюсь со старым львом и направляюсь к двери. Тут Рубинштейн хватает меня за рукав, кладет руку на мое плечо, смотрит мне прямо в глаза и многозначительно говорит:

— Малыш, никогда не забывай то, что я тебе сейчас скажу: Бетховена нельзя играть, просто играть; его нужно всякий раз заново открывать»2.

И сам Рубинштейн «заново открывал» все, что он исполнял, то есть заново воскрешал к жизни, не реставрируя и не стилизуя. Становясь «соавтором» интерпретируемой музыки, он придавал ей черты чего-то ошеломляюще нового.

В наши дни, когда широко распространилось «хорошее», «правильное», «точное» исполнение на фортепьяно, сказанное приобретает значительную актуальность. Не пора ли понять и широкой массе музыкантов-педагогов, и молодым исполнителям старую истину, давно известную большим артистам: без своего личного отношения к произведению — нет музыкального искусства, нет исполнительского творчества, оно увядает и никнет!

Но порой этот собственный взгляд артиста на произведение публика концертного зала принимает не сразу: она хочет слышать одну Патетическую сонату Бетховена, одну фантазию Шопена, одну Восьмую сонату Прокофьева, хотя бы и в исполнении разных пианистов. И Рубинштейну в начале его творческого пути так же нередко приходилось своим

_________

1 См. Н. Bülow, Karl Tausig. «Signale für die musikalische Welt», 1871, 22 августа, № 35, S. 551–552.

2 В. Gavoty. Alfred Cortot, Frankfurt a/M. 1955, S. 13. Мое внимание на этот эпизод, рассказанный А. Корто, обратил Я. Зак.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160