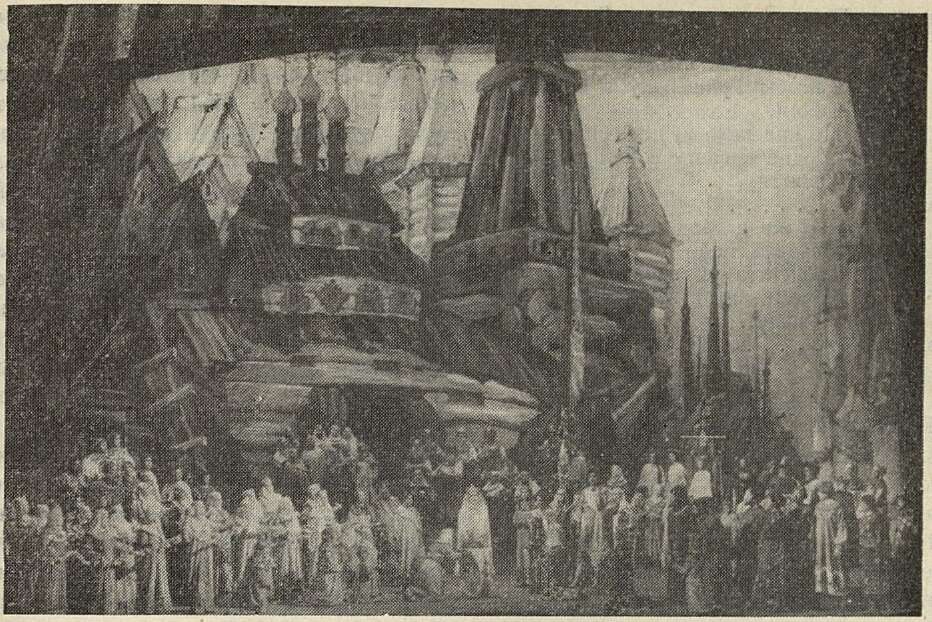

«Сказание о невидимом граде Китеже». Сцена из второго акта оперы

Феврония освобождает предателя и клеветника от татарских пут. Эта, значительно более откровенная, проповедь непротивленчества почему-то не вызывает никаких опасений и благополучно избегает купюр.

На недопустимость пропуска сцены письма и на ее ключевое положение в замысле оперы указывалось неоднократно. Об этом убежденно писал дирижеру первой московской постановки Римский-Корсаков: «Письмо Февронии, — настаивал он, — есть кульминационный момент всего ее образа. Достигшая блаженства Феврония вспоминает и заботится о своем лютом враге и губителе Великого Китежа. Пусть слушатели вникают в это, а не относятся к последней картине оперы, как к апофеозу»,1 — замечает композитор, разумея под апофеозом пустое и бессодержательное славословие.

Десятью годами позже А. В. Луначарский негодовал по поводу аналогичным образом «исправленного» финала: «Опера, очевидно, искалечена. Я желал бы быть правым в своем предположении, что искалечена она внешними причинами, соображениями цензурного характера. Основной образ, носительница всей идеи пьесы, дева Феврония получает, благодаря последней картине, облик совершенно извращенный и, я бы сказал, возмутительный... Я отрицаю всеми силами души, чтобы тот талант, который мог столь светлыми красками нарисовать героиню абсолютного альтруизма в образе девы Февронии, допустил, будто дева Феврония могла забыть совершенно, без тени воспоминания, о бедном Гришеньке, который, зверю подобный, убежал в лес. Вот вследствие этой черствости девы Февронии я никогда не признаю ее святой»2.

В новой постановке Феврония вспоминает о «бедном Гришеньке», его имя упоминается по ходу действия, но это не спасает положения. В результате купюр, отмеченных нами прямыми скобками, текст заключительной части финала приобретает следующий вид:

_________

1 Письмо Н. А. Римского-Корсакова к В. И. Суку от 29 января 1908 года. Н. А. Римский-Корсаков. Литературные произведения и переписка, том I, М., 1955, стр. 311.

2 А. Луначарский. «Мысли о “Граде Китеже”». Газета «Жизнь искусства», 5 декабря 1918 года, № 29.

Феврония:

Там, в лесу, остался Гришенька,

Он душой и телом немощен,

Что ребенок стал он разумом.

Как бы Гришеньку в сей град ввести?

Кн. Юрий:

Не приспело время гришино,

Сердце к свету в нем не просится.

Феврония: [. . . . . . . .]

Кто же в град сей внидет, государь мой?

Кн. Юрий:

Всяк, кто ум нераздвоен имея,

Паче жизни в граде быть восхощет.

Феврония: [. . . . . . . .]

Ну, тогда идем, мой милый!

Равнодушие Февронии, с такой легкостью отказывающейся от своего намерения помочь «заблудшему» соотечественнику, вызывает неожиданное и неприятное ощущение глубокой фальши и душевной неполноценности героини. Такой финальный штрих, возникший, разумеется, помимо воли постановщика, одним ударом опрокидывает создаваемое на протяжении всей оперы представление об идеальности Февронии.

Так или иначе, последняя картина оперы, как и в прежних постановках, выродилась в «апофеоз» самого дурного толка и придала Февронии, говоря словами Луначарского, «облик совершенно извращенный и возмутительный».

Нужно иметь в виду еще и то, что сокращение финала почти наполовину резко нарушает архитектоническое равновесие целого, превращая заключительную картину в случайный куцый «довесок», безнадежно теряющийся в монументальных масштабах оперы. Это досадное ощущение незаконченности усугубляется крайне неудачным декоративным оформлением финала, асимметричным, плоским, лишенным перспективной глубины, однообразным по колориту.

Можно лишь пожалеть, что постановщики пренебрегли подробнейшими и очень конкретными авторскими указаниями на сценическую обстановку финала; эти указания основаны на самом внимательном изучении многочисленных памятников древнерусской литературы, в которых запечатлелись представления народа о невидимых городах. Прямой долг театра — продолжить свою работу над «Китежем» и пересмотреть решение финала с целью приближения его к замыслу Римского-Корсакова.

Ведущая роль в спектакле принадлежит, бесспорно, музыке (дирижер С. Ельцин). Она течет нескончаемым мощным мелодическим потоком, в котором периодически нарастают и убывают широкие упругие волны эмоционального напряжения. Сдержанные, как кажется иногда, несколь-

«Сказание о невидимом граде Китеже». Сцена из третьего акта оперы

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Пути современного новаторства 5

- Творчество В. Салманова 18

- Расцвет киргизской музыки 23

- Замечательное содружество 29

- Киргизские мастера искусств в Москве 33

- О болезнях нашей киномузыки 34

- Романсы Ю. Мейтуса 39

- Новый скрипичный концерт 43

- О некоторых основах стиля Римского-Корсакова. Очерк 2 46

- Вокальный стиль Вагнера 57

- Михал Клеофас Огиньский 64

- Ференц Легар — классик оперетты 73

- Забытые работы В. Одоевского 80

- Возрожденная опера 84

- На спектаклях Свердловского театра 90

- «Ак-Шумкар» 98

- Фрагменты автобиографии 102

- Владимир Софроницкий 108

- Репетиционная работа с оркестром 113

- Вдохновенное искусство корейского народа 118

- Эстрадный оркестр О. Лундстрема 119

- Симфонические концерты летом 121

- Гастроли воронежского оркестра 122

- На селе ждут артистов 123

- В городе текстильщиков 125

- Поют эстонские учителя 127

- Музыкальные классы в Тушино 129

- Брянские песенницы 130

- Откровенный разговор с польскими друзьями 131

- В. Фуртвенглер о музыкальном модернизме 134

- Творчество Эугена Сухоня 136

- Арабская музыка 138

- На гастролях в народном Китае 139

- Памяти М. Шнейдера-Трнавского 141

- Исследования китайских музыковедов 142

- По страницам английского журнала 143

- Поль Робсон в Москве 145

- Композитор-гуманист 148

- Краткие сообщения 148

- Эстрада, эстрада… и еще раз эстрада 150

- Газеты — молодежи 151

- Музыка на радио 151

- Книга о грузинской книге 153

- Теоретические работы П. И. Чайковского 157

- Коротко о книгах 158

- А. Пахмутова. Ноктюрн для валторны и фортепьяно 158

- Рихард Вагнер. Романсы на стихи французских поэтов для высокого голоса с фортепьяно 158

- В. Ахобадзе. «Сборник грузинских (сванских) народных песен» 159

- Об издании и распространении нот 160

- Музыкальные школы приблизить к жизни! 162

- Незаинтересованность в эстетике 163

- Упорядочить производство грампластинок 164

- Мастера искусств на целинных землях 166

- В честь сорокалетия комсомола 167

- Музыковедческий пленум в Киеве 168

- Новые произведения белорусских композиторов 169

- Творческие встречи 169

- Гастроли Белорусского оркестра 169

- Гости столицы 170

- Хороший почин ереванцев 171

- Музыкальная школа на Дальнем Севере 172

- В несколько строк 172

- М. И. Сахаров 174