ре традиционный «голубой» образ (да таким он, в сущности, и является по замыслу авторов). Ходульную, схематичную фигуру создает и Ю. Богданов. Да и как, в самом деле, ярко сыграть заурядного героя, который по первому слову верит, будто его невеста — похитительница несметных сокровищ!

Есть в «Фонариках» и отдельные актерские удачи. Великолепно, с гротескным блеском проводит В. Алчевский сцену безумия Дудынина. Искренностью и непосредственностью привлекают А. Пиневич (Федор Недайбог), Н. Рубан (Тимофей Бубликов). Запоминаются суматошная Липа (В. Марон), официант Маслюк (Г. Заичкин).

И все же «режиссура поведения» персонажей — до обидного бедна: тесно им в предложенных авторами образах! Полновластным хозяином сцены, живущим богатой мимической и танцевальной жизнью, чувствует себя, кажется, только Семен Ратников в колоритном (даже с некоторым нажимом) исполнении А. Ткаченко. Актер создает выразительный образ «стиляги низшего ранга» — человека беспутного, но ловкого, в глазах которого высшая добродетель — пренебрежительное отношение к жизни.

Центром хореографического действия спектакля, так сказать, экстра-гвоздем программы является уже упомянутое выступление «заводской самодеятельности» (четвертая картина). Независимо от воли и желания авторов, такие «ударные» эпизоды всегда оказываются воплощением определенного эстетического идеала. Каков же он, этот идеал, в «Фонариках»?

Сделано, кажется, все, чтобы выступление «самодеятельности» выглядело как можно более красиво. В погоне за красотой постановщики не остановились на обычных традиционных эффектах. Имитируя приемы венского «Айсревю», они украсили юбки танцовщиц... электрическими лампочками («фонариками»). Что ж, может быть, это и красиво — для самостоятельного эстрадного номера. В конце концов, не каждая деталь в искусстве должна быть высокосодержательной. Но сделать подобный пустяк кульминационной массовой сценой в произведении, посвященном рабочей молодежи — значит не знать ни меры, ни такта в обращении с важнейшей темой.

Сопоставляя сцены в общежитии с «феерической красотой» четвертой картины, авторы словно хотят показать две стороны быта своих героев: вот будни, а вот праздник; там проза, а здесь — поэзия. С чьей точки зрения поэзия? — спросим мы. Во всяком случае, не с точки зрения героев произведения, какими они рисовались воображению драматурга — не с точки зрения заводской молодежи.

Да, новое нелегко дается в искусстве. Поиски нового могут привести к неудачам, ошибкам, срывам. И тогда дело критики — заботливо помочь художнику разобраться в том, что произошло. Но о каких поисках нового может итти речь при разборе «Фонарей-фонариков»?

Две героини — «голубая» и «разбитная». Ходульный главный герой. Несуразная интрига. Разрыв героев в финале второго акта. Апофеоз в загсе — три счастливые пары. И в качестве идеала красоты — убогий эффект подсвеченных юбок, достигнутый по принципу «Даешь изячную жизнь!»...

Увы, тускло горят «Фонарики»! Не освещают они огромной значимости тему, положенную в основу пьесы.

Два фильма — два решения

Л. ЖИВОВ

Среди новых кинофильмов не часто можно встретить такие, где вся музыка полностью соответствовала бы характеру режиссерского замысла. Тем отраднее отметить это соответствие в недавно вышедшей картине «Память сердца» (студия имени М. Горького, режиссер Т. Лиознова, композитор Л. Афанасьев). Фильм этот чужд риторики, полон волнуюших душевных переживаний; темп же кинематографического действия несколько замедлен, что позволяет композитору широко развернуть собственно музыкальные эпизоды. От этого во многом выиграли драматургически центральные сцены: они приобрели художественную значимость, в первую очередь благодаря мелодически выразительной и сердечной музыке.

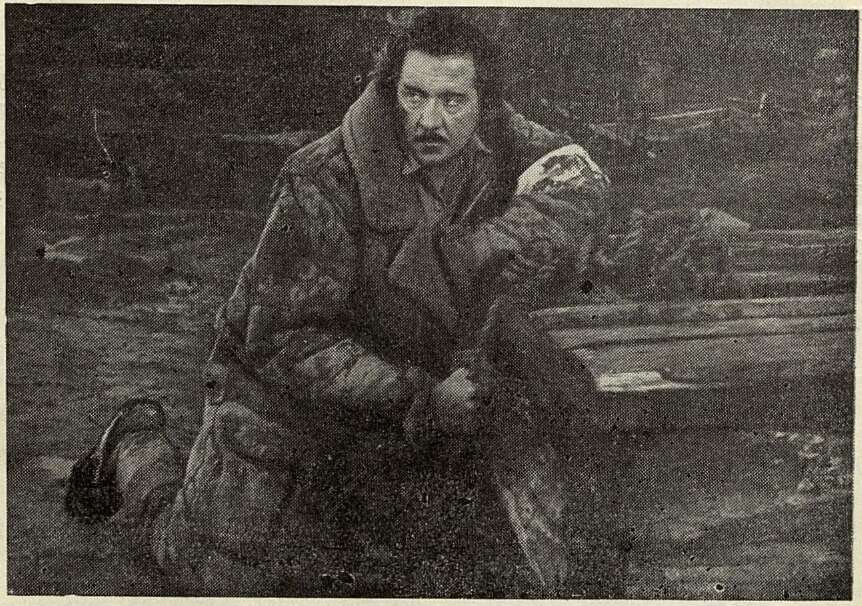

Кадр из фильма «Память сердца»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Развивать русские национальные традиции 5

- Весна закавказской музыки 11

- Против псевдолирики 22

- Совещание по вопросам музыкальной критики 28

- О подготовке композиторов в РСФСР 33

- К спорам о современной гармонии 40

- «Солнце над степью» 53

- Молодые ленинградцы 56

- Хоровое творчество Е. Козака 62

- Молдавский скрипичный концерт 66

- После гастролей французского балета 70

- Яркая тема в тусклом свете 79

- Два фильма — два решения 84

- О гармонии С. Прокофьева 87

- Воспоминания о Римском-Корсакове 94

- Два автографа Бетховена 100

- Леопольд Стоковский в Москве 107

- Привет и дружественное рукопожатие музыкантам СССР 108

- Эжен Изаи 113

- Из высказываний Изаи о музыке и музыкантах 118

- Мешают ли конкурсы учебе 120

- Заметки о концертном сезоне 122

- «Страсти по Матфею» 126

- Советская камерная музыка 127

- Воронежский симфонический оркестр 128

- Запевалы воронежских полей 129

- Слушая хор имени Пятницкого 130

- На вечерах молодых певцов 131

- Творческие встречи композиторской молодежи 134

- Молодежь четырех республик 135

- Д. Кабалевский и А. Хачатурян у тружеников Сибири 136

- «Белые ночи» 139

- Музыкальная жизнь Риги 141

- В Ташкенте 142

- Музыка на курортах. Кисловодск 143

- Музыка на курортах. Сочи 145

- Музыка или мелика? 146

- Фестиваль в Веймаре 150

- Венский музыкальный сезон 152

- Из японского дневника 155

- На Брюссельской выставке 160

- Против «желтых песен» 164

- Краткие сообщения 164

- Музыка в произведениях М. Горького 166

- Популярная книга о Чайковском 168

- Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке 168

- Школьный песенник 169

- Летние гастроли в Москве 170

- В музыкальных театрах 171

- Клуб любителей музыки 172

- Старейшая музыкальная школа 173

- Молодые дирижеры Советской Армии 173

- Шестидесятилетие М. Тица 173

- В несколько строк 174