дична и лишена подлинной музыкальной характеристики. Экспозиция образа Маши в следующей картине дана в двух вокальных номерах, из которых первый («Меня мачеха выгнала из дому») приближается к задушевному песенному ариозо. Звучит в нем и горькая обида, и тревога за дальнейшую судьбу юной героини («Где ты, моя тропиночка?»). Но вот — решение найдено: героиня напевает радостную мелодию; перед нами словно другая Маша.

Первое знакомство оказалось, таким образом, (именно благодаря музыкальной характеристике) достаточно многогранным: оба сольные номера раскрыли основное в облике героини — поиски своего пути в жизни, доверчивость, тягу к людям.

В ряде случаев подобный прием контрастной характеристики удачно применен к образам-ситуациям, к образам-состояниям. И здесь он нередко смыкается с другой особенностью музыкальной драматургии «Фонариков» — с психологически правдивым использованием тематических реминисценций. Не ново, но впечатляюще!

Характерный пример — развитие интонаций двух дуэтов Маши и Канавина (четвертая картина). После шутливой массовой «сценки венчанья» Маша и Канавин остаются одни; чувство их раскрывается в просветленном дуэте широкого мелодического дыхания («Повенчали нас солнце и ветер»). Следующий за тем эпизод — с музыкальной точки зрения — не лишен особого смыслового «подтекста»: узнав о происшествии с чемоданом, Канавин поверил в виновность любимой, а она, ничего не подозревая, радостно подбегает к нему, напевая мелодию их дуэта из второй картины. Убежденно, ликующе звучит теперь эта лирическая мелодия. И это закономерно: ведь Маша стала невестой Ивана. Но в то же время именно такой характер темы придает ей особую неуместность в данной ситуации, в атмосфере всеобщего недоверия и подозрений (прием, весьма распространенный в опере и кино, но не часто используемый в оперетте).

Финал второго акта построен на мелодии «дуэта венчанья», выражающей на этот раз прощание героев. В третий раз эта же мелодия звучит, словно далекое воспоминание, в середине элегической арии одинокой, всеми покинутой Маши и затем — в момент примирения героев (пятая картина).

Подобных примеров выразительного переосмысления ведущих мелодий — в оперетте немало. И это несомненная удача Ю. Милютина. Но как бы ни были хороши намерения композитора, какими бы привлекательными

Маша — Т. Шмыга, Катя — И. Муштакова

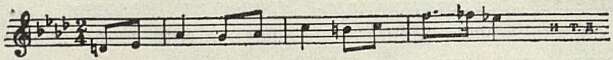

ни оказались результаты осуществления авторского замысла, — мудрено создать полнокровную, жизнеспособную музыку к мертворожденной пьесе! Это — одна из главных причин серьезных просчетов в музыкальной ткани оперетты. К сожалению, такие срывы происходят не только в частных, но и в кульминационных, — центральных моментах действия. Вот некоторые примеры. Искусственно выдвижение в центр пьесы фигуры милиционера Тимофея Бубликова; искусственна внешне бодряческая тема Бубликова с типичным плац-парадным началом:1

Безвкусна хореографическая кульминация оперетты (четвертая картина), где — дурная, но цепкая традиция! — под видом участниц заводской художественной самодеятельности демонстрируют свое несложное искусство все те же неизменные «герлс» (танец «Фонарики»). Невыразительно и музыкальное оформление этой «самодеятельности».

Нельзя, однако объяснять неудачи музыки оперетты лишь слабостью ее сюжетной основы. Нет, здесь действует и нередко встречающаяся у опереточных авторов нетребовательность к отбору музыкального материала, способность удовлетворяться художественно наименьшим. Жаль! Ведь аудитория театра оперетты порой охотно подхватывает именно это «художественно наименьшее». И поэтому опасно играть на этой податливости, — не утратить бы одновременно со строгостью критериев и доверие слушателей...

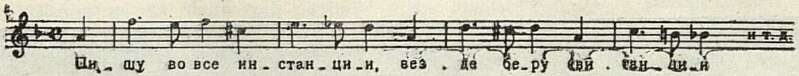

Вслушиваясь во многие страницы «Фонариков» (первая ария Канавина, частушки из первой картины, куплеты Ратникова из второй), невольно задаешь себе вопрос: уж не стремились ли авторы непременно создать этакий неотразимый шлягер, без которого якобы не может вообще быть оперетты? Впечатление такое, будто для достижения этой цели используются самые парадоксальные средства. Таковы некоторые характеристики отрицательных персонажей, например, куплеты Семена Ратникова, написанные в стиле примитивного танго с ключевым мотивом полувековой давности:

Не случайно же подобные номера бисируются по требованию невзыскательных зрителей (видимо, убежденных в том, что — вот она, «настоящая» оперетта!). Так носителем специфичности жанра оказывается... отрицательный персонаж.

А ведь неотразимость (хотя бы даже и шлягера!) немыслима без обаятельной мелодической «изюминки», без тонкой, изящной оркестровки, словом — без того, чем порой так блистало творчество И. Дунаевского.

Несправедливо было бы умолчать о режиссерских находках В. Канделаки, поставившего спектакль. Привлекательна (хотя и не нова) художественная «заставка» спектакля: на большом панно художник Г. Китель запечатлел основных героев произведения в характерных позах; зрители видят лишь лица исполнителей. Интересно поставлен «телефонный дуэт»: за тюлевым занавесом виден салон парикмахерской; увлекшаяся разговором Клава Ратникова совсем забыла о своей клиентке, к волосам которой подключен электрический аппарат.

Среди действующих лиц покоряет Катя в исполнении артистки И. Муштаковой, обладающей звонким, сильным голосом и сценическим темпераментом. Увы, этого не скажешь об исполнителях главных ролей — Т. Шмыге (Маша) и Ю. Богданове (Канавин). Одаренная Т. Шмыга создает на этот раз привлекательный, но в значительной ме-

_________

1 Не странно ли, кстати, поразительное сходство этой темы, характеризующей высокоположительного героя — с темой дуэта пьяных полицейских в «Поцелуе Чаниты»?

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Развивать русские национальные традиции 5

- Весна закавказской музыки 11

- Против псевдолирики 22

- Совещание по вопросам музыкальной критики 28

- О подготовке композиторов в РСФСР 33

- К спорам о современной гармонии 40

- «Солнце над степью» 53

- Молодые ленинградцы 56

- Хоровое творчество Е. Козака 62

- Молдавский скрипичный концерт 66

- После гастролей французского балета 70

- Яркая тема в тусклом свете 79

- Два фильма — два решения 84

- О гармонии С. Прокофьева 87

- Воспоминания о Римском-Корсакове 94

- Два автографа Бетховена 100

- Леопольд Стоковский в Москве 107

- Привет и дружественное рукопожатие музыкантам СССР 108

- Эжен Изаи 113

- Из высказываний Изаи о музыке и музыкантах 118

- Мешают ли конкурсы учебе 120

- Заметки о концертном сезоне 122

- «Страсти по Матфею» 126

- Советская камерная музыка 127

- Воронежский симфонический оркестр 128

- Запевалы воронежских полей 129

- Слушая хор имени Пятницкого 130

- На вечерах молодых певцов 131

- Творческие встречи композиторской молодежи 134

- Молодежь четырех республик 135

- Д. Кабалевский и А. Хачатурян у тружеников Сибири 136

- «Белые ночи» 139

- Музыкальная жизнь Риги 141

- В Ташкенте 142

- Музыка на курортах. Кисловодск 143

- Музыка на курортах. Сочи 145

- Музыка или мелика? 146

- Фестиваль в Веймаре 150

- Венский музыкальный сезон 152

- Из японского дневника 155

- На Брюссельской выставке 160

- Против «желтых песен» 164

- Краткие сообщения 164

- Музыка в произведениях М. Горького 166

- Популярная книга о Чайковском 168

- Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке 168

- Школьный песенник 169

- Летние гастроли в Москве 170

- В музыкальных театрах 171

- Клуб любителей музыки 172

- Старейшая музыкальная школа 173

- Молодые дирижеры Советской Армии 173

- Шестидесятилетие М. Тица 173

- В несколько строк 174