ченный прием политональной деформации темы в Allegro Пятой сонаты Прокофьева? Или, может быть, это — специфический изъян прокофьевского стиля? Или «угасание» мелодии происходит вследствие неизбежной грузности фактуры при гармонических политональных наложениях? Нет, мелодическое «линяние» ткани неизбежно и при применении политональности линеарного типа.

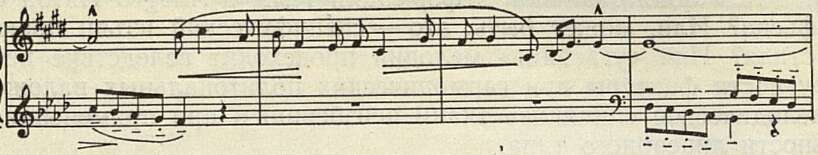

Характерен в этом смысле хотя бы следующий образец политонального шестиголосия у Д. Мийо:

Пример 1

В этом диатоническом отрывке мелодия фагота, например, сама по себе звучала бы очень живо, светло и привлекательно. Однако политональная комбинация (си♭ мажор, фа мажор, ми мажор, до мажор и ре мажор) совершенно поглощает приветливую, выразительную интонацию этой фразы, оживленный ритмический рисунок и, в особенности, ее ладотональный колорит. Конечно, не во всякой политональной музыке это обеднение мелоса выражено одинаково сильно и ясно, но именно в нем чрезвычайно рельефно раскрывается заложенная в политональности антимелодическая тенденция.

Далее. Если политональность возникла на народно-полифонической основе, то чем объяснить, что культуры, наиболее богатые народным многоголосием, — русская, украинская, грузинская, а на Западе, например, английская, — не стали первичными очагами политональности? И наоборот, почему политональность как стиль расцвела наиболее пышным цветом в таких странах, как Франция, Италия, а позже США, где преобладает народная песенность одноголосного склада, и где, кстати сказать, не получила широкого развития и ладовая переменность?

Наконец, если гипотеза С. Скребкова верна, то чем объяснить, что политональные обработки народных песен, сделанные даже таким мастером, как Бела Барток, деформируют исконный строй этих песен? Почему музыка Бартока звучит иногда так неоправданно жестко:

Пример 2

И почему тот же Барток великолепен в тех поэтически свежих обработках, где он сохраняет народный строй?

Пример 2

Я думаю, что мы не можем принять эту гипотезу. Не полифония мелодических голосов была колыбелью политонального стиля.

Подлинные, а не мнимо-политональные наложения, а именно — наложения с нарушенным тональным единством — народились как результат оскудения и начавшегося распада мелодии. Гармония в современной модернистической музыке потеряла живительный источник развития. Тогда и утвердилась политональность. Ее мелодически ущербная тенденция неизбежно определила собою и дисгармоничный строй политональных созвучий как типическое явление стиля.

Я никак не могу согласиться с тем определением, которое С. Скребков дает гармонической природе политональности, как механического сочетания функций при соединении целых тональностей1. Определение это, прежде всего, весьма сомнительно логически. Ведь функции реально возможны и действуют в пределах единого тонального центра. В политональной же ткани функции не сочетаются ни механически, ни как-либо иначе: они утрачивают значение и исчезают вместе с исчезновением единого тонального центра. В этом есть своя эстетическая закономерность. Подлинная политональность дисгармонична по своей природе и потому неизбежно развивается в сторону атональности. Возьмем ранние образцы атонального стиля, например «Лунный Пьеро» или Шесть маленьких пьес для фортепьяно, ор. 19 Шенберга. Здесь среди атональной ткани, в отдельных голосах, фразах, тактах еще можно обнаружить мозаично вкрапленные «островки» музыки тонального строя. Это — неопровержимые «вещественные доказательства» атональных тенденций политонального письма!

_________

1 «Советская музыка». 1957, № 6, стр. 82.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Развивать русские национальные традиции 5

- Весна закавказской музыки 11

- Против псевдолирики 22

- Совещание по вопросам музыкальной критики 28

- О подготовке композиторов в РСФСР 33

- К спорам о современной гармонии 40

- «Солнце над степью» 53

- Молодые ленинградцы 56

- Хоровое творчество Е. Козака 62

- Молдавский скрипичный концерт 66

- После гастролей французского балета 70

- Яркая тема в тусклом свете 79

- Два фильма — два решения 84

- О гармонии С. Прокофьева 87

- Воспоминания о Римском-Корсакове 94

- Два автографа Бетховена 100

- Леопольд Стоковский в Москве 107

- Привет и дружественное рукопожатие музыкантам СССР 108

- Эжен Изаи 113

- Из высказываний Изаи о музыке и музыкантах 118

- Мешают ли конкурсы учебе 120

- Заметки о концертном сезоне 122

- «Страсти по Матфею» 126

- Советская камерная музыка 127

- Воронежский симфонический оркестр 128

- Запевалы воронежских полей 129

- Слушая хор имени Пятницкого 130

- На вечерах молодых певцов 131

- Творческие встречи композиторской молодежи 134

- Молодежь четырех республик 135

- Д. Кабалевский и А. Хачатурян у тружеников Сибири 136

- «Белые ночи» 139

- Музыкальная жизнь Риги 141

- В Ташкенте 142

- Музыка на курортах. Кисловодск 143

- Музыка на курортах. Сочи 145

- Музыка или мелика? 146

- Фестиваль в Веймаре 150

- Венский музыкальный сезон 152

- Из японского дневника 155

- На Брюссельской выставке 160

- Против «желтых песен» 164

- Краткие сообщения 164

- Музыка в произведениях М. Горького 166

- Популярная книга о Чайковском 168

- Композиторы «Могучей кучки» о народной музыке 168

- Школьный песенник 169

- Летние гастроли в Москве 170

- В музыкальных театрах 171

- Клуб любителей музыки 172

- Старейшая музыкальная школа 173

- Молодые дирижеры Советской Армии 173

- Шестидесятилетие М. Тица 173

- В несколько строк 174