К вопросу о политональности

В. ВАНСЛОВ

Существуют две односторонние и, на наш взгляд, равно ошибочные точки зрения на политональность: ее либо отрицают в содержательной музыке вообще (статья В. Беркова «Еще о политональности» в «Советской музыке» № 10 за 1957 год), либо видят в ней едва ли не центральную проблему современной гармонии (статья С. Скребкова «О современной гармонии» в «Советской музыке» № 6 за 1957 год). Нам представляется, что политональность принципиально возможна и реально существует в художественно полноценных произведениях, но роль ее крайне невелика и применяется она в исключительных случаях.

Прежде всего, необходимо различать политональность для глаза и для слуха. Первая зачастую является мнимой. Не все записанное политонально (т. е. с разными ключевыми знаками на верхнем и нижнем нотоносцах) действительно звучит политонально. Реальной политональности нет ни в формалистической какофонии, ни там, где однотональная музыка лишь в записи выглядит по-иному (скажем, соль-мажорную пьесу можно при желании записать с фа диезом только на верхнем нотоносце, если в нижнем голосе он не встречается, но от этого музыка не станет политональной. Подобные примеры есть, например, в «Валькирии» Вагнера).

Хотя нередко при одновременном звучании двух тональностей одна имеет главное, ведущее значение, а другая — производное, подчинённое (таково, например, соотношение си бемоль минора и фа диез минора в третьем «Сарказме» С. Прокофьева), тем не менее, если речь идёт о политональности в собственном смысле слова, в каждой из них сохраняется ладо-функциональное значение звуков. О политональности можно говорить только тогда, когда мы слышим две одновременно звучащие тоники, сохраняющие и по отношению друг к другу, и по отношению к окружающим их аккордам и звукам устойчивое значение. Если этого нет, политональность превращается в фикцию.

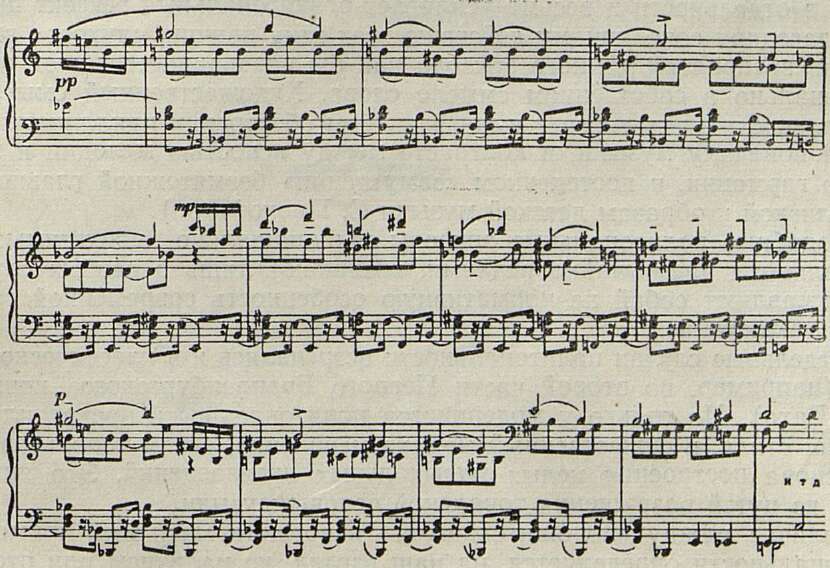

Рассмотрим один из примеров реальной политональности:

Прим. 1

В этом отрывке из первой части Пятой сонаты С. Прокофьева одновременно звучат тональности ми мажор и си бемоль мажор. Наслоение ми-мажорного трезвучия на си-бемоль-мажорное можно объяснить как малый нонаккорд (с чистой и пониженной квинтой). Однако таким объяснением, на наш взгляд, нельзя ограничиться, ибо ми-мажорное и си-бемоль-мажорное трезвучия звучат здесь как тонические. Это обусловлено несколькими причинами.

Во-первых, трезвучия эти почти всюду фактурно и регистрово расслоены, отдалены друг от друга. Это способствует восприятию их как самостоятельных, обособленных аккордов.

Во-вторых, что чрезвычайно важно, каждое из этих трезвучий играет роль центра притяжения (тоники) по отношению к вводным вспомогательным аккордам, а также проходящим и вспомогательным звукам. В конце третьего такта появляется аккорд, равно тяготеющий и в си-бемоль мажорное и в ми-мажорное трезвучия (вводный увеличенный квинтсекстаккорд си бемоль мажора, энгармонически равный доминантсептаккорду ми мажора). В пятом и шестом тактах возникают вспомогательные аккорды: си-мажорное трезвучие (энгармонически до-бемоль-мажорное), тяготеющее в си-бемоль-мажорное, и фа-мажорное трезвучие, тяготеющее в ми-мажорное. Это типичные для С. Прокофьева вводные субдоминанты второй низкой ступени, возникающие в качестве вспомогательных аккордов к тонике. Кроме того, каждое из этих вспомогательных трезвучий является доминантой для второй тоники (фа-мажорное трезвучие — доминанта к си бемоль мажору, си-мажорное — доминанта к ми мажору). Этим соотношением укрепляется здесь вся политональная система в целом. В седьмом и девятом тактах, кроме того, появляются проходящие и вспомогательные звуки, также одновременно тяготеющие к звукам сибемоль-мажорного и ми-мажорного трезвучий и усиливающие их тоничность.

В-третьих, самостоятельность опорных трезвучий подчеркивается переменой их мест по вертикали в развитии музыки. В четвертом, седьмом, в начале пятого и шестого тактов ми-мажор звучит в басу, а си-бемоль мажор наверху.

Наконец, мелодия главной темы проводится то в ми-мажоре, то в си бемоль мажоре, что способствует обрисовке каждой из этих тональностей в отдельности и весьма усиливает разнотональный эффект целого.

Благодаря совокупному действию всех этих причин, слуховое внимание при восприятии данного эпизода как бы раздваивается, и он звучит политонально в собственном смысле слова. Художественный смысл политональности здесь состоит в конфликтном обострении идиллически спокойной поначалу музыки, в контрасте между ясностью мелодии и жесткостью гармонии, в постепенном «замутнении» безмятежной главной темы (близкой к образам детской музыки С. Прокофьева).

Подобные политональные эпизоды принципиально допустимы. Но они являются чрезвычайно редкими, возникают лишь в особых случаях и представляют собой не нормативную особенность современной гармонии, а исключение.

Отдельные случаи политональности встречались и в классической музыке (например, во второй части Первого Бранденбургского концерта И. С. Баха). Но только у модернистов политональность превратилась в принцип стиля, в существенный момент мышления, стала использоваться как основа построения целых музыкальных произведений. Это явилось одним из путей разрушения тональной основы музыки.

Различие между «положительными» и «отрицательными» примерами политональности определяется, на наш взгляд, не наличием или отсутст-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Насущные задачи Союза композиторов 5

- Опера и современность 10

- Заметки о грузинской музыке 22

- Поволжье, Урал, Сибирь 30

- О великом вожде 38

- «Поэма о Ленине» 41

- Симфония А. Арутюняна 43

- Из путевых впечатлений 47

- Несколько замечаний о политональной гармонии 51

- К вопросу о политональности 55

- О Рахманинове 58

- Революционные песни Молдавии 70

- «Город юности» 75

- «Диларам» М. Ашрафи 80

- Опера о Денисе Давыдове 84

- Федор Шаляпин 89

- К 70-летию Генриха Нейгауза 103

- Мысли о музыке 106

- Международный конкурс имени П. И. Чайковского 110

- 20. И. Я. Музыкальные конкурсы 110

- Из концертных залов 112

- Музыкальные будни Рязани 126

- В Горьком 128

- В Латвийской филармонии 129

- В оперных театрах Демократической Германии 131

- В Чехословакии 143

- Карл Орфф и его «Carmina Burana» 147

- Продолжаем спор с польским коллегой 153

- Краткие сообщения 157

- Монография о Прокофьеве 159

- Новое издание балакиревского сборника 161

- «Про Миколу Лисенка» 164

- Нотографические заметки 165

- Хроника 167