А какова точка зрения Ю. Тюлина?

В «Учении о гармонии» говорится: «Показательны случаи, когда... противоречие приводит к полифункциональности, образующей перечение явно политонального свойства»1. В подтверждение приводится пример из разработки первой части фортепьянного концерта ре минор Моцарта. Совсем недавно Ю. Тюлин вновь возвратился к вопросу о политопальности. В одном из своих выступлений он говорил следующее: «Я имею в виду организованную политональность, и черты ее я вижу далеко в классической музыке, даже у Баха, не говоря о Григе, Глазунове. Это один из приемов, который идет из глубины веков. Бояться слова "политональность" не следует...»2.

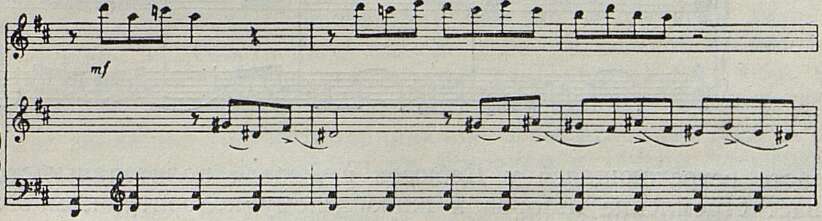

Статья С. Скребкова «О современной гармонии» достаточно веско аргументирована и сопровождена характерными примерами политональности (исключение составляет лишь упоминавшийся уже третий «Сарказм» С. Прокофьева). Кроме композиторов, чья музыка анализируется в статье С. Скребкова, политональность довольно часто встречается у Грига, Бородина, Равеля, Да Фалья, из советских авторов — у А. Хачатуряна. Приведенные в статье С. Скребкова примеры политональности в произведениях французских композиторов показывают, в основном, механическое применение этого приема у Д. Мийо. Между тем, совершенно по-иному звучат политональные сочетания в пьесах Мориса Равеля. Приведу несколько примеров. В одном из эпизодов второй части Сонаты для скрипки и фортепьяно тональности «полифонически противопоставляются друг другу» в имитации на расстоянии тритона; этот прием усиливает ощущение политональности:

Прим. 1

В другом эпизоде из этой же части Сонаты политональность подчеркнута уже не имитационной полифонией, а сопоставлением конкретных тем — певучей, мечтательной у скрипки и танцевальной у фортепьяно.

Прим. 2

__________

1 Ю. Тюлин. Учение о гармонии, ч. I. Л. – М. Музгиз, 1939, стр. 129. Разрядка автора статьи.

2 Ю. Тюлин. О некоторых вопросах преподавания гармонии. Стенограмма выступления на заседании кафедры сочинения МОЛГК, 2 января 1958 г.

Оба эти примера подтверждают вывод С. Скребкова, что «полифункциональность и политональность, развивавшиеся в музыке XX века, имеют полифоническую природу».

Эти эпизоды, как и другие случаи употребления политональности в Сонате Равеля, не являются в ней какими-то «стилистическими пятнами»; они логично входят (разумеется, наряду с другими приемами) в общую музыкальную ткань.

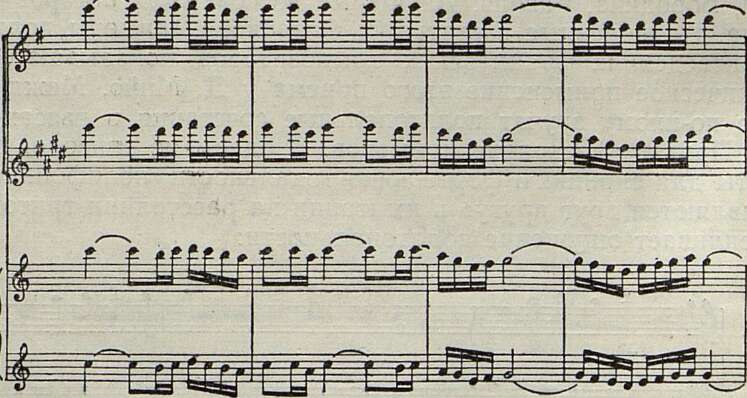

Третий пример — эпизод из «Болеро». Равель сопоставляет здесь три тональности, не укладывающиеся в одну тональную сферу; правда, тональность до мажор является здесь основной по отношению к ми мажору и соль мажору, что подчеркивается остинатным сопровождением. Ощущение политональности усиливается тембровым и высотным контрастом, ибо здесь не обычное утолщение мелодии; в качестве основной тональности до мажор отнюдь не «поглощает» реальное звучание выдержанной мелодии в двух других тональностях:

Прим. 3

Флейта-пикколо в реальном звучании

243 флейта

Челеста

Часто встречающаяся у Дебюсси и Равеля политональность обнаруживает стремление авторов к живописному колориту, к многоплановости изложения, ассоциирующейся с подобным явлением в живописи.

Тридцать лет отделяют нас от. времени, когда были созданы «Болеро» и Соната для скрипки и фортепьяно М. Равеля. Оба эти произведения относятся к числу ярких, жизненных, значительных по замыслу и воплощению. И о правомерном существовании в них политональности было известно задолго до настоящей дискуссии. Поэтому голословными представляются утверждения, что статья С. Скребкова «О современной гармонии» кого-то «дезориентирует».

Другое дело, что наряду со многими выдающимися музыкальными достижениями в XX веке было создано много музыки, отравленной дыханием декадентства; различные технические приемы (в том числе и политональность) используются в ней формально, вычурно, аэмоционально.

Объективная польза статьи С. Скребкова именно в том, что она, делая некоторые обобщения и выводы из имеющейся художественной практики, предостерегает как против голословного отрицания данного технического приема вне связи с результатом его применения, так и против его слепой фетишизации.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Насущные задачи Союза композиторов 5

- Опера и современность 10

- Заметки о грузинской музыке 22

- Поволжье, Урал, Сибирь 30

- О великом вожде 38

- «Поэма о Ленине» 41

- Симфония А. Арутюняна 43

- Из путевых впечатлений 47

- Несколько замечаний о политональной гармонии 51

- К вопросу о политональности 55

- О Рахманинове 58

- Революционные песни Молдавии 70

- «Город юности» 75

- «Диларам» М. Ашрафи 80

- Опера о Денисе Давыдове 84

- Федор Шаляпин 89

- К 70-летию Генриха Нейгауза 103

- Мысли о музыке 106

- Международный конкурс имени П. И. Чайковского 110

- 20. И. Я. Музыкальные конкурсы 110

- Из концертных залов 112

- Музыкальные будни Рязани 126

- В Горьком 128

- В Латвийской филармонии 129

- В оперных театрах Демократической Германии 131

- В Чехословакии 143

- Карл Орфф и его «Carmina Burana» 147

- Продолжаем спор с польским коллегой 153

- Краткие сообщения 157

- Монография о Прокофьеве 159

- Новое издание балакиревского сборника 161

- «Про Миколу Лисенка» 164

- Нотографические заметки 165

- Хроника 167