Творчески развивая народную песню, А. Арутюнян значительно углубляет ее содержание, придает музыкальному образу высокую художественную обобщенность.

Драматизм первой темы удачно оттеняется в среднем разделе спокойной, овеянной печалью, лирически-мечтательной мелодией. Ее появление хорошо подчеркнуто оркестровкой: мощное tutti внезапно сменяется прозрачным звучанием деревянных на длительно выдержанном органном пункте у арфы с валторной.

Но и эта тема приобретает в дальнейшем напряженный, драматически взволнованный характер: ее развитие непосредственно подготавливает возвращение основного песенного образа, который возвышается здесь до трагического пафоса.

Скерцо (Allegretto, G-dur) создает контраст к двум первым частям, в которых преобладают героико-драматические или лирически углубленные образы; его основные темы увлекают своей светлой жизнерадостностью, свежестью и юношеским задором.

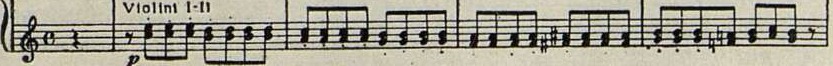

С большим вкусом и изобретательностью автор сочетает в первой танцевальной теме (главной партии сонатного Allegro) различные лады армянской народной музыки:

Прим. 4

Вторая тема, вырастающая из интонаций среднего раздела первой, отличается большой напевностью; для нее характерно стремительно восходящее движение.

В разработке композитор пользуется полифоническими приемами. Великолепное фугато, основанное на первой теме, подчеркивает бодрый мужественно-волевой характер музыки, придает ей внутреннюю динамичность.

Музыка скерцо словно «разряжает» настроения, воплощенные в предшествующих частях, и одновременно осуществляет решительный поворот в развитии идейного содержания симфонии, подготавливая героически утверждающий финал.

Одним из достоинств симфонии является органическая связь между основными темами всех четырех частей, способствующая драматургической цельности симфонического цикла. Наиболее отчетливо прослеживаются интонационно-смысловые тематические связи в финале.

Финал (Allegro, C-dur) открывается небольшим вступлением, основанным на интонациях вступления первой части и новой фанфарной темы, приобретающей в дальнейшем существенное значение.

Первая тема финала по своему интонационно-ритмическому складу напоминает главную партию финала фортепьянного концертино А. Арутюняна; она как бы олицетворяет собой обаятельный образ юности:

Прим. 5

Тема побочной партии своеобразно синтезирует интонации обеих основных тем первой части. Вначале она звучит широко и величаво.

Постепенно звучание этой темы становится все более напряженным и включается в сферу драматических коллизий, выраженных в первой части. Однако светлые, жизнеутверждающие настроения берут верх. Врепризном проведении тема вновь звучит светло и мужественно. Ослепительную яркость и мощность приобретает затем вторая тема финала, проводимая в мажоре, в двойном увеличении, медными инструментами па фоне tutti остальных групп оркестра. Она воспринимается как патетический гимн, прославляющий красоту и величие жизни, мужество человека1.

В ходе дальнейшего развития характер музыки снова меняется. Возникают реминисценции образов второй и первой частей. Измененная попевка первой темы Andante, проходя в нисходящих стретто от деревянных к струнным, сменяется начальным мотивом главной партии первой части. Появляясь в приглушенном звучании валторн, этот мотив затем как бы «истаивает» в мягких перекличках деревянных. Кода симфонии звучит, как напоминание о пережитых тяжелых испытаниях.

*

В музыке симфонии Арутюняна отчетливо проступают связи с богатыми традициями армянского народного творчества (крестьянский и городской фольклор) и национальной музыкальной классики (Комитас, Спендиаров). В то же время автор плодотворно развивает традиции симфонизма Чайковского и Бетховена (особенно в разработочных разделах). Следует отметить убедительное решение композитором проблемы финала, как итогового завершения цикла.

Глубина мыслей и художественное мастерство их воплощения, подкупающая искренность музыкального выражения — все это бесспорно выдвигает симфонию А. Арутюняна в ряд лучших достижений армянского советского симфонизма.

__________

1 В этом проведении обнаруживается родство данной темы с темой побочной партии из первой части. Однако эти общие элементы выступают в сильно преображенном виде.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Насущные задачи Союза композиторов 5

- Опера и современность 10

- Заметки о грузинской музыке 22

- Поволжье, Урал, Сибирь 30

- О великом вожде 38

- «Поэма о Ленине» 41

- Симфония А. Арутюняна 43

- Из путевых впечатлений 47

- Несколько замечаний о политональной гармонии 51

- К вопросу о политональности 55

- О Рахманинове 58

- Революционные песни Молдавии 70

- «Город юности» 75

- «Диларам» М. Ашрафи 80

- Опера о Денисе Давыдове 84

- Федор Шаляпин 89

- К 70-летию Генриха Нейгауза 103

- Мысли о музыке 106

- Международный конкурс имени П. И. Чайковского 110

- 20. И. Я. Музыкальные конкурсы 110

- Из концертных залов 112

- Музыкальные будни Рязани 126

- В Горьком 128

- В Латвийской филармонии 129

- В оперных театрах Демократической Германии 131

- В Чехословакии 143

- Карл Орфф и его «Carmina Burana» 147

- Продолжаем спор с польским коллегой 153

- Краткие сообщения 157

- Монография о Прокофьеве 159

- Новое издание балакиревского сборника 161

- «Про Миколу Лисенка» 164

- Нотографические заметки 165

- Хроника 167