Прим. 3 (продолжение)

Внутреннему единству второй части способствует тематическая общность фактурных элементов. Огромную роль в музыкальной ткани играют секундовые интонации, меняющие свой ладовый и ритмический облик.

Во внешне умиротворенном течении музыки постепенно накапливаются и зреют силы, которые находят выход в финале. Andante играет в цикле роль своеобразного интермеццо между созерцательно лирической первой частью и решительно-волевым финалом. Связующее значение Andante подчеркивается и его тональной асимметричностью (реминорная часть заканчивается в ми-бемоль мажоре).

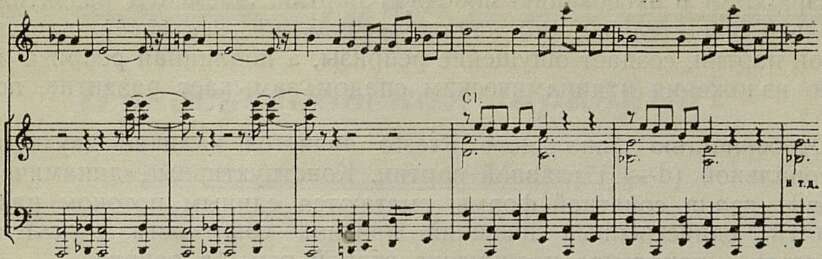

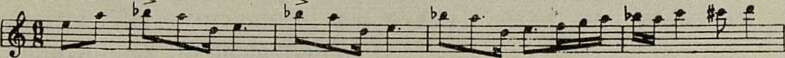

В финале преображенная тема второй части дает сильный толчок музыкальному развитию. Ее порывистая, энергичная ритмика пронизывает образы финала, объединяя их в бурном, стремительном течении. Тематизм этой части конденсируется в лапидарном и упругом, фанфарном мотиве разработки:

Прим. 4

Presto

и т. д.

Господствующие в финале активные, романтически приподнятые образы создают убедительный, отмеченный монументальностью итог симфонического развития. Финал обладает сквозной динамикой, он пронизан единым характером движения. Его оптимистическое звучание оттеняется драматической кульминацией (где, как напоминание, возникает эпизод Andante), за которой следует скрипичная каденция, связанная с речитативом первой части; монументальность усиливается и широтой оркестрового развития. При наличии такого «хрупкого» соперника, как солирующая скрипка, партия оркестра сохраняет самостоятельное образное значение, лишь в отдельных кратких эпизодах снижаясь до простого аккомпанемента. Поэтому те кульминационные «высказывания» оркестра, где он господствует и выступает во всеоружии своих средств, возникают как естественный результат развития.

Особого внимания заслуживают композиционные закономерности Концерта Б. Клюзнера. Форма отдельных частей и, нередко, строение цикла в его музыке каждый раз как бы рождаются заново, отвечая наиболее естественному и пластическому развитию музыкальной мысли. В каждом случае можно указать традиционный прообраз, явившийся отправной точкой, но в процессе работы композитор свободно и смело переставляет выразительные акценты, изменяет пропорции и функции разделов.

Оригинальность композиционного мышления отразилась и в Скрипичном концерте. Она видна хотя бы из сравнения двух сонатных Allegro — в первой части и финале. В первой — центр тяжести перемещен

из разработки в экспозицию побочной партии. Элементы развития здесь настолько значительны, что начало разработки, где возвращается тема главной партии, создает ощущение репризы, а подлинная реприза и краткостью изложения и динамическим спадом замыкает развитие, подобно коде.

Особенностью финального Presto является наличие двухтемной и двухтональной (d–С) главной партии. Конструктивные, динамические и темповые грани сонатной формы сметаются единым потоком развития. Пожалуй, единственный внешний признак сонатности, уцелевший в этой части, — тональное подчинение второй темы в репризе.

Но, несмотря на свою необычность, эти оригинальные формы захватывают внимание слушателя. Они могут вызвать возражения лишь со стороны тех приверженцев «школьной» рутины, которые воспринимают новую музыку только через призму привычных формальных конструкций. Ученическая привязанность к конструктивным схемам музыки нередко становится настоящим бедствием советского симфонического творчества, сковывающим инициативу композиторов, глушащим ростки свежих и «непокорных» мыслей. Поэтому нужно считать ценным достоинством творческое отношение Б. Клюзнера к традиции.

Скрипичный концерт Б. Клюзнера принадлежит к числу талантливых произведений советской музыки в этом жанре. Концерт дает исполнителям благодарный художественный материал, способный увлечь аудиторию эмоциональным богатством и красотой музыки.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Партия — наш рулевой 5

- Пьер Дегейтер — автор «Интернационала» 9

- Из прошлого 18

- Музыка — массам 25

- Вопросы музыкознания в республиках Закавказья 31

- Песнь Родине (Заметки о творчестве А. Мачавариани) 42

- Скрипичный концерт Б. Клюзнера 49

- Ответственность перед народом 55

- Хорошая музыка — прежде всего! 58

- За творческие дерзания, за творческую дружбу 61

- Воспитание музыковедов 65

- Слово певца 67

- Моцарт и современность 70

- Новые песни Гуцульщины 81

- Навстречу съезду композиторов (Корреспонденции) 88

- «Шасенем и Гариб» 95

- «Белая акация» 100

- «Только мечта» 104

- Дневник концертной жизни 108

- Концерты Франца Конвичного 110

- Симфонический концерт советской музыки 111

- Пражский ансамбль 112

- Авторские вечера 113

- Концерты органной музыки 115

- Нелли Школьникова 116

- Хроника концертной жизни (Москва, Ленинград, Киев, Минск, Таллин, Свердловск, Куйбышев, Молотов, Ворошиловград, Хабаровск, Днепропетровск) 116

- Музгиз и «музниз» (Фельетон) 123

- Из писем читателей. О массовых музыкальных изданиях 125

- Американские встречи 126

- Акико Сэки — лауреат Международной сталинской премии 135

- Новая французская музыка 140

- Поездка в Голландию 143

- Американская печать о концертах Д. Ойстраха. — Советские музыканты в Румынии. — В зарубежных музыкальных журналах. 145

- «Музыка нового мира» 151

- «Искусство в свободной Корее» 153

- Новые издания «Летописи» Римского-Корсакова 154

- Популярная книжка о Мусоргском 157

- Нотографические заметки 160

- Хроника 163

- Памятные даты. А. С. Аренский 169

- Письмо в редакцию. Когда в Запорожье будет симфонический оркестр! 170