КОНЦЕРТНАЯ ЖИЗНЬ

Заслуженная награда

Награждение К. К. Иванова Сталинской премией подводит итог первому периоду его дирижерской деятельности, блестяще начатой в 1938 году участием в первом конкурсе дирижеров. Одиннадцать лет — небольшой срок для такой сложной и многогранной профессии, как дирижирование.

Много этапов прошло исполнительское творчество К. Иванова. Своеобразие его исполнительской индивидуальности ярко обозначалось еще во время выступления на дирижерском конкурсе.

Три произведения из его программы были тогда особенно характерны. Во-первых, «Ромео и Джульетта» Чайковского. Чрезмерно медленный темп вступления был оправдан в интерпретации Иванова большой насыщенностью звучания и покоряющей логикой развития музыкальных мыслей. Ярко запомнилось необычайно нежное и трепетное рр струнных в побочной партии и, особенно, трагическая кода.

Другим произведением был финал 7-й симфонии Бетховена. Почувствовав большую динамичность этого произведения и всё повышающуюся к концу эмоциональную насыщенность, Иванов решил провести этот финал на все большем ускорении, доведя его в конце до вихревого prestissimo. Но в данном случае у молодого дирижера нехватило мастерства. Его большая энергия и темперамент, найдя выход в преувеличенной динамике, не помогли ему раскрыть глубину содержания симфонии. «Апофеоза танца» не получилось.

Третьим характерным Для творческого облика К. Иванова примером служат его репетиции к исполнению на конкурсе «Франчески да Римини» Чайковского. Своими порой неуклюжими, но образными объяснениями, он все-таки сумел передать оркестру все свои исполнительские намерения, выражавшие здоровое стремление к выразительной образности и к верному художественному истолкованию замысла композитора.

Во всем этом можно было видеть редкую для молодого дирижера способность охвата формы произведения в целом, идущую от ясного ощущения музыкального содержания («Ромео и Джульетта»), стремление к реалистическим установкам, несмотря на недостатки техники и необходимого для большого мастера уровня общей культуры.

Огромное дарование Иванова, большой темперамент, самобытность его исполнительского облика заставили жюри конкурса простить Иванову многие недостатки и выдвинуть его в первые ряды лауреатов.

Сразу же по окончании конкурса началась упорная работа Иванова над собой. Прежде всего он обратился к опере. Продирижированные им в Оперной студии Московской консервагории спектакли «Свадьба Фигаро» и «Севильский цырюльник» сыграли важную роль в развитии его исполнительского мастерства.

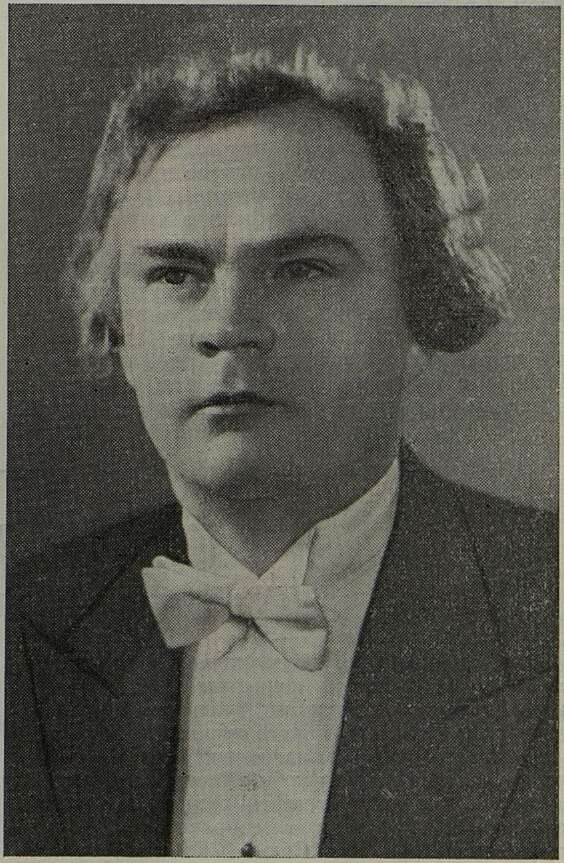

К. К. Иванов

Затем К. Иванов работает в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Первым его спектаклем там был «Евгений Онегин», заново им музыкально проработанный. Работая над партитурой «Евгения Онегина», К. Иванов стремился симфонизировать оперный спектакль. Он зачастую ставил перед вокалистами такие серьезные музыкальные требования в отношении выразительности и точности ансамбля, какие были не всегда под силу коллективу.

Работа в оркестре Всесоюзного радиокомитегга дала Иванову возможность по-настоящему развернуться и вырасти в крупного дирижера-симфониста. Этому превосходному коллективу музыкантов Иванов обязан многим.

Этапными были для него циклы из всех симфоний Бетховена и Чайковского. Многие старые музыканты недоверчиво качали тогда головой, вспоминая, что на такие циклы решались только лучшие дирижеры мира. Не является ли такой Шаг молодого советского дирижера признаком необоснованной самонадеянности, хватит ли у него таланта, культуры, выдержки, мастерства?

Это испытание К. Иванов выдержал блестяще. Ошибки, подобные той, которая произошла с финалом 7-й симфонии Бетховена на конкурсе дирижеров, теперь не повторялись. Его исполнение 3-й и 7-й симфоний Бетховена можно отнести к лучшим исполнениям этих симфоний в Советском Союзе. Конечно, в проведенных циклах были свои недостатки. Иногда казалось, что некоторая неустойчивость исполнительской манеры дирижера происходит от неустойчивости его художественных убеждений, от недостатка опыта. Мы были в ту пору свидетелями того, как молодой дирижер то замыкался в жесткие рамки метра, то Допускал почти бесконтрольные rubato, то огорчал сухой «академичностью» исполнения, то поражал внезапными вспышками бурного и яркого темперамента. Но эти творческие искания всегда были связаны у Иванова с глубоким, тщательным и вдумчивым изучением идейного содержания произведений, эпохи, стиля, оркестровой технологии, словом, всего того, из чего складывается мастерство советского исполнителя. И чаще всего это было очень талантливо и увлекательно.

С достижениями проходило и признание. Широкая слушательская масса полюбила К. Иванова. Слушатели прощали ему временные неудачи, радовались его новым и новым успехам. В 1946 году К. Иванов был назначен художественным руководителем Государственного симфонического оркестра Союза ССР.

И вновь скептики качали головой, и вновь К. Иванов доказал на деле, что поставленная перед ним ответственнейшая задача ему по плечу. Мастерство его высоко оценили и за рубежом; концерты в Чехословакии, в Польше и Бельгии, где молодой советский исполнитель выступал наряду с лучшими дирижерами мира, проходили с большим успехом. Отзывы бельгийских музыкальных критиков, которых трудно упрекнуть в особом пристрастии к советской музыкальной культуре, пестрели определениями вроде: «виртуоз оркестра», «замечательный, особый талант», «этого мы еще до сих пор не видели», «Иванов занимает достойное место среди наилучших дирижеров, выступавших перед нами».

И наконец, — концертный сезон 1948–1949 года. Ряд новых программ, значительно расширяющих его репертуар. Две солидные премьеры советских симфоний 15-я симфония С. Василенко и 2-я — В. Бунина), первые исполнения К. Ивановым 4-й симфонии Брамса и 5-й — Дворжака. Очень яркое и выдержанное исполнение 7-й симфонии Бетховена, 1-й симфонии Бородина, ряд трудных аккомпанементов капитальнейших инструментальных концертов, проведенных наизусть, — вот актив этого сезона, включая сюда успешные концертные поездки в Болгарию и по городам Советского Союза. Сталинская премия 1948 года — заслуженная награда за большие исполнительские достижения и высокий уровень мастерства талантливого русского дирижера.

М. Леонидов

Концерт Якова Зака

(Большой, зал Московской консерватории)

Концерт Я. Зака, подытоживший двадцатилетие его интенсивной концертной деятельности, оказался интересным и значительным художественным событием текущего сезона. Один из лучших исполнителей Рахманинова, Я. Зак посвятил программу своего юбилейного концерта 10 февраля фортепианно-симфоническому творчеству композитора, исполнив в сопровождении Государственного оркестра Союза ССР под управлением Н. Аносова 2-й концерт, Рапсодию на тему Паганини и 4-й концерт (в новой редакции).

Нет необходимости здесь подробно говорить о 2-м концерте Рахманинова. Яркое и здоровое эмоциональное содержание, выпуклая и стройная форма, блестящее фортепианное и оркестровое изложение давно обеспечили ему подлинно массовую популярность и закрепили за ним прочное место в нашей музыкальной жизни.

Иная внутренняя направленность, иной облик — в Рапсодии на тему Паганини. Характерна уже тема, положенная в основу вариационного строения Рапсодии: это — подвижный мотив, как будто игривый, но таящий в себе зерно «листовско-мефистофельского» сарказма. В ряде творческих трансформаций мотив этот приобретает облик то торжественно-мрачного марша, то горькой, усмешки, то демонического «Danse macabre». На смену и в помощь паганиниевской теме мобилизуется средневековый церковный напев Dies irae (День гнева) — музыкальный символ безнадежности. В первый раз он проводится в 10-й вариации, затем в более мощном плане — в 22-й вариации и, наконец, в финале. Но всетаки эмоциональный колорит Рапсодии не сплошь мрачный. Имеются моменты и иной, противоположной, окраски. Самый яркий из них — 18-я

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Музыка великого русского народа 5

- В защиту мира и культуры 10

- Путевые заметки 17

- Смелее обогащать советское песенное творчество 25

- Ближе к советской современности 26

- Слово композитора-песенника 31

- За творческую взыскательность 32

- О нерешенных задачах 33

- «Песня про настоящее» 36

- Сказ о партизанской славе 38

- Г. Гасанов и его фортепианный концерт 41

- Литературные образы Пушкина в оперных либретто («Борис Годунов» и «Пиковая дама») 45

- Прошлое и настоящее оркестров русских народных инструментов 55

- Ошибки и дерзания фольклориста 59

- Летопись жизни и творчества М. И. Глинки 62

- Новые рукописи М. И. Глинки 66

- На родине великого композитора 68

- Девятая симфония Бетховена 72

- Русские музыканты и критики о Шопене 78

- Встречи с народом 85

- Григорий Гинзбург 87

- Об оркестре узбекских народных инструментов 89

- Концертная жизнь 91

- Новые граммофонные пластинки 95

- По страницам печати 97

- Хроника 102

- В несколько строк 106

- «Шопеновский год» в Польше 108

- Письмо из Болгарии 110

- Эрнст Буш на боевом посту! 111

- Нотография и библиография 116