жа «исподволь» подготовляет Глинка мелодию «Славься» в «Сусанине». В 5-й симфонии Чайковского тема-лейтмотив звучит то мрачно и неподвижно, то трагически призывно; потом приобретает облик таинственно-манящего видения. Лишь в финале этот образ наполняется героическим содержанием.

В этих примерах финальный образ-итог вынашивается на протяжении всей симфонии (или оперы). Тот же прием использовал Скрябин в «Божественной поэме». Перед тем как перейти к финальной кульминации, Скрябин словно «вспоминает» музыкальные мысли предыдущих частей. Вновь напрашивается аналогия с бетховенской «девятой». Бетховен воскрешает старые темы и как бы отбрасывает их, обращаясь к «теме радости». У Скрябина финальные реминисценции тоже служат «трамплином» для броска вперед.

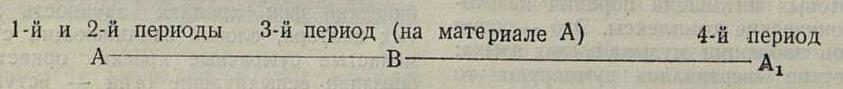

Анализ разработок крайних частей «Божественной поэмы» дает яркую картину того, как широко, симфонично развивает Скрябин основные музыкальные образы. Особенно примечательна разработка первой части — драматически-конфликтная и остро-динамическая. Кода превращена во вторую разработку. Развитием насыщены также экспозиция и реприза. Уместно здесь указать на трехчастность строения главной партии:

Получается нечто вроде миниатюрной сонатной формы с экспозицией, разработкой и динамической репризой. Так же строил главные партии и Чайковский. И у Скрябина, и у Чайковского «сонатность внутри сонатности» возникает потому, что главная тема разрабатывается уже в экспозиции.

Другая важнейшая реалистическая черта стиля «Божественной поэмы» — сочетание многогранности, контрастности содержания с внутренней целостностью. Новые образы рождаются в результате развития старых; контрастные, они, вместе с тем, родственны друг другу.

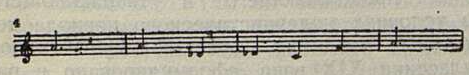

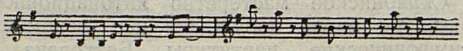

Симфония монотематична. Героическая тема вступления — зерно, из которого вырастает ряд последующих тем. «Тема борьбы» (главная партия 1-й части) эмоционально очень далека от вступительного лейтмотива, но она вобрала в себя интонации начального Lento:

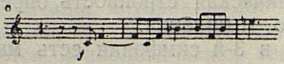

Тема побочной партии в разработке также обнаруживает интонационно-гармоническое родство с вступительной темой (и тут и там — увеличенное трезвучие des, f, а):

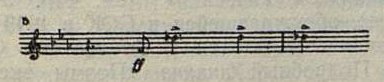

Волевой возглас труб из вступления:

пронизывает всю симфонию, появляясь множество раз в различном контексте. Из этой интонации вырастает тема финала:

Скрябинское мастерство интонационного развития вновь побуждает нас вспомнить симфонические партитуры Бетховена и Чайковского.

Использование тем-лейтмотивов также укрепляет единство музыкального материала симфонии. Огромное значение имеет архитектоническая стройность, определенность ладового мышления.

Итак, в 3-й симфонии есть много традиционности (конечно, отнюдь не эпигонского типа). Есть в ней и много нового, типично скрябинского. Но Скрябин-новатор пока не противопоставляет себя прошлому. Он и в новаторстве — потомок великих мастеров минувшей эпохи.

Новаторство Скрябина особенно выпукло проявилось в области ладово-гармонического языка. Гармонический язык 3-й симфонии основан на сочетании мажора, минора и так называемых «сложных» ладов. Наибольшую роль здесь играют увеличенный и дважды увеличенный лады. Это не случайно. Скрябин шел по пути, проторенному русской музыкальной классикой. Русские композиторы, начиная с Глинки, охотно пользовались «увеличенными» целотонными гармониями. Примеры общеизвестны: Глинка — «Руслан» (Черномор), Даргомыжский — «Каменный гость» (статуя Командора), Римский-Корсаков — «Снегурочка» (Леший), «Садко» («подводное царство»), «Золотой петушок» (начало II акта), Чайковский — «Пиковая дама» (призрак графини), и т. д. Увеличенный лад применялся как прием необычный и в ряде случаев связывался с воплощением фантастических образов. У Скрябина этот лад постепенно становится приемом нормативным и не ассоциируется с фантастикой, сказочностью.

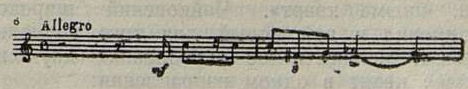

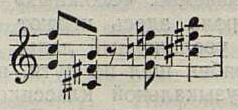

Несколько позже Скрябин стал пользоваться квартовыми гармониями. Они также имеют свою предысторию. Принцип кварто-квинтовых созвучий зародился в русской музыке на основе гармонического суммирования соответствующих интонаций народного мелоса. Таково происхождение некоторых гармонических приемов Бородина (симфонии, «Игорь»). Но там квартовые гармонии имеют еще эпизодическое значение. Понадобилось немало времени для того, чтобы кварта стала таким же основным элементом гармонии, как и терция. Эта эволюция связана с интонационной модернизацией мелоса. Квартовый принцип проявил себя сначала в мелодии, а потом мир квартовых интонаций породил квартовые гармонические комплексы. Это — один из законов эволюции музыкального языка: гармонические «вертикали» суммируют то новое, что проявилось уже как сопоставление во времени1. Вспомним третью часть 6-й симфонии Чайковского. Это своего рода «поэма кварт». Чайковский широко применил в ней новый для того времени прием: мелодическое чередование двух и более кварт в одном направлении:

Здесь генезис квартовых тем Скрябина, например, темы из «Прометея»:

Чайковский в третьей части 6-й симфонии так «густо» насытил мелос квартовыми интонациями, что до квартовых гармоний остался всего один шаг. Этот шаг сделал Скрябин. Если Чайковский строил тему на мелодическом последовании двух смежных кварт, то у Скрябина те же смежные кварты сомкнуты в одновременное звучание:

Едва ли Скрябин склонен был отыскивать в творчестве Чайковского истоки своих гармонических новшеств. Однако в данном случае путь гармонической эволюции ведет от Чайковского к Скрябину!

Немало нитей связывают «Божественную поэму» с творчеством великих предшественников Скрябина. Это подтверждает мысль о реалистичности содержания музыкального языка 3-й симфонии2. Недаром ее горячо приветствовал пламенный поборник художественной правды — Стасов.

Дальнейший путь Скрябина — путь к модернизму.

В «Поэме экстаза» модернизм еще сочетается с чертами, типичными для реалистического симфонизма3. «Прометей» — окончательная кристаллизация модернистского скрябинского стиля.

Несомненно, что и это произведение потрясает своей титанической героикой. Но есть в нем таинственность, завороженность, ранее Скрябину не свойственные. Вспомним вступление: глухо рокочущий гармонический фон, хриплая звучность закрытых валторн, словно заклинающих стихию, мглистые сумрачные краски оркестра и внезапно вспыхнувшие огни — вступление труб. Как все это близко к искусству символистов!

Есть и более конкретные стилистические черты, сближающие творчество «позднего» Скрябина с символизмом.

Не характеризуя символизм в целом, отмечу, что некоторые видные символисты пытались «подкрепить» свое реакционно-мистическое credo наивным и чисто внешним «рационализмом».

Скрябин, став убежденным идеалистом, однако, проявлял некоторый интерес к точным наукам (к оптике, например, — в связи с идеей световой симфонии; к акустике — в связи с попытками теоретически обосновать свои новые гармонии). Скрябину-художнику был свойственен известный рационализм. С годами он всё усиливался. В позднем скрябинском творчестве рационалистичность переходит в схематику, порой почти геометрического типа. Стиль позднего Скрябина — поразительное сочетание пылкой фантазии и предельной схематичности музыкального мышления. Пытаясь утвердить свою творческую свободу, Скрябин в то же время подчинял себя схемам и догмам, и они сковывали его, как цепи.

И в «Поэме экстаза» и, особенно, в «Прометее» основные темы воплощают

_________

1 Так, терцовые сопоставления гармоний и тональностей привели к многозвучным гармониям увеличенного и цепного ладов.

2 Положение о противоречиво-двойственной природе скрябинского стиля, представляющего собой одно из стилевых направлений периода модернизма, но в то же время продолжающего и утверждающего в условиях модернистического периода некоторые традиции русской музыкальной классики XIX века, сформулировано в работе И. Я. Рыжкина: «Стиль русской музыкальной классики» (см. стр. 213 и далее), обсуждавшейся в ССК в 1943 году (рукопись находится в библиотеке ССК).

3 Подробный анализ «Поэмы экстаза» сделан мною в сборнике «А. Н. Скрябин». Музгиз, М. 1940. — Л. Д.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содеражние 2

- 80 лет Московской консерватории 5

- Академик Б. В. Асафьев 13

- А. Б. Гольденвейзер 16

- К. Н. Игумнов 17

- Н. Я. Мясковский 19

- А. Ф. Гедике 20

- С. М. Козолупов 22

- Л. Н. Оборин 24

- Д. Ф. Ойстрах 25

- В. В. Софроницкий 26

- В. Я. Шебалин 28

- Д. Д. Шостакович 29

- Максимилиан Штейнберг 31

- Три квартета Н. Мясковского 41

- Новое в творчестве А. Хачатуряна 51

- Восьмая симфония Д. Шостаковича 60

- Скрябин 69

- Воспоминания о А. Н. Скрябине 77

- Письма В. И. Скрябиной и А. Н. Скрябина к В. Ю. Виллуану 81

- Песнь о полку Игореве 83

- «Дон Жуан» в Оперной студии Московской консерватории 96

- Концерт из сочинений Скрябина в исполнении В. В. Софроницкого 100

- Четыре концерта юбилейного цикла Московской консерватории 101

- Полвека служения песне 103

- Памяти М. О. Штейнберга 105

- Письмо из Калинина 107

- В Чувашском Союзе советских композиторов 108

- Новые издания 110

- Летопись советской музыкальной жизни 112

- Штейнберг А. Алфавитный указатель к журналу «Советская музыка» за 1946 год 115