Рукопись ромайса состоит из трех листков, ав тографов композитора, хотя и не подписанных им. Подлинность их была удостоверена путем сличения почерка с Другими автографами того же периода, хранящимися в ГПБ, и подтверждена свидетельством члена-корреспондента Академии наук СССР профессора А. В. Оссовского.

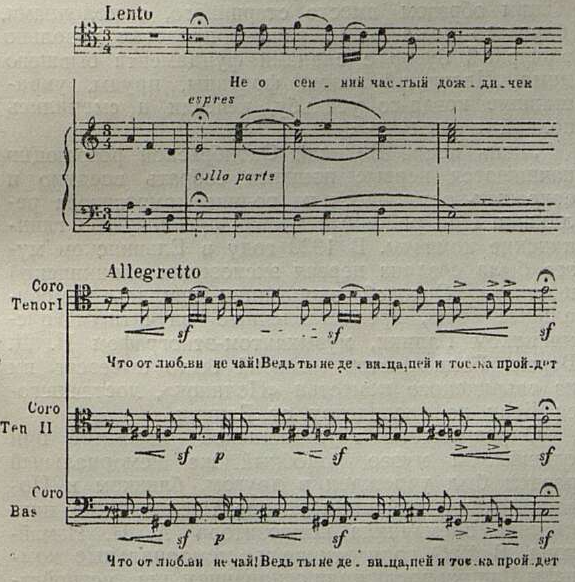

Песня написана для тенора-соло с мужским хором и с сопровождением чембало, то есть фортепиано. Один листок рукописи заключает в себе первый куплет песни, целиком положенный на музыку, два других — расписанные партии хора (припев). Текст несколько расходится с приведенным выше, а именно:

Не осенний частый дождичек

Брызжет, брызжет сквозь туман,

Нет, молодчик слезы горькие

Льет на бархатный кафтан.

Что от любви не чай!

Ведь ты не девица,

Пей и тоска пройдет.

В партии басов текст припева видоизменен следующим образом:

1) Что от любви я чай,

Ведь ты не девица,

Пей и тоска пройдет (bis).

2) Э, брат, утешишься,

Ведь ты не девица,

Пей и тоска пройдет (bis).

В рукописи это произведение озаглавлено «Русская песня»:

Нотный пример

При сравнении рукописного варианта с романсом Аптонмды бросаются в глаза изменения, которым он подвергся. При общем характере мелодии, лежащей в основе обоих произведений, в целом ряде случаев в нее внесены ритмические и интонационные изменения. Тональность и темп иные: вместо Lento, c-moll первой редакции, во второй — Adagio non tanto, g-moll; припев в романсе идет в темпе Allegretto, в опере же лишь ритурнель в средней части и инструментальное заключение идут Piu mosso. В опере отсутствует вступительный такт, имеющийся в рукописи. Значительно изменен характер сопровождения.

Вторая из приобретенных рукописей представляет собой отрывки совершенно до сих пор неизвестного произведения Глинки на текст «Застольной песни» Дельвига («Други, други, радость нам дана судьбой...»). Сохранились лишь расписанные партии мужского хора — припев. Песня эта была, повидимому, написана для того же ансамбля, что и предыдущая (партии теноров и басов написаны на обороте тех же партий предыдущей песни). Восемь тактов паузы вначале указывают на утраченную сольную партию. Рукой Глинки выписан припев первого куплета, целиком положенный на музыку, ниже рукой неустановленного лица выписан текст припева каждого из остальных трех куплетов.

Одинаковый состав исполнителей обоих произведений, принадлежность обоих текстов одному лицу и, наконец, внешний вид рукописи (партии двух произведений, написанные на обороте одного и того же листка) наводят на мысль не только об одновременном их сочинении, но также об одинаковой цели и характере этого сочинения. Если вспомнить приведенные выше свидетельства современников о музицировании в доме Дельвига, о песнях, которые там распевались в одиночку и хором, невольно напрашивается мысль о том, что обе эти песни были написаны для одного из таких музыкальных вечеров. Этим можно объяснить и то, что в обеих песнях выписан рукой автора лишь первый куплет, а недостающие куплеты второй песни приписаны другой рукой. Возможно, что, набросав тут же, на скорую руку, музыку первого куплета, Глинка переложил заботу об остальном на исполнителей, то ли полагая, что они будут петь наизусть, то ли предоставив им самим вписать недостающие слова. Простота формы и мелодического рисунка позволяла не задумываться над подтекстовкой.

«Застольная песня» является совершенно неизвестной до сих пор находкой.

К этому же времени относится, повидимому, и третья рукопись, тоже связанная с периодом личного общения Глинки с Дельвигом, представляющая собой один из самых ранних эскизов баллады Финна. Была предпринята поездка целой компании на Иматру. В поездке принимали участие Глинка, Керн, Дельвиг с женой и литератор Сомов. «Один из чухонцев-ямщиков, — пишет Глинка,— пел песню, которая мне очень понравилась, я заставил его неоднократно повторить и, затвердив ее, употребил потом главною темою баллады Финна в опере «Руслан и Людмила». Возможно, что эта рукопись — первый этап обработки мелодии, записанной на Иматре. Относительно того, как была произведена эта запись, свидетельства расходятся. Глинка сам, в приведенной выше цитате пишет, что он, прослушав несколько раз мелодию, «затвердил» ее. Керн излагает события несколько иначе: «На одной старцни, покуда перепрягали лошадей, мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листом бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет, а его возница перед ним поет какую-то заунывную песню. Передав бумаге, что ему нужно было, он подвел чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыканья чухонца Глинка вы-

работал тот самый мотив, который так ласково и грустно звучит в арии Финна в опере «Руслан и Людмила»1.

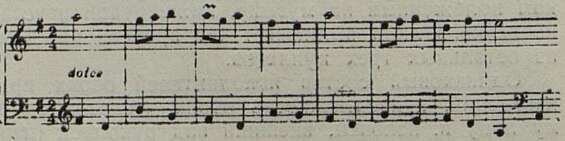

Во всяком случае, приобретенная рукопись не является этой первоначальной записью. Она написана чернилами на листке, вырванном из тетради или альбома. Ни подписи, ни названия, ни обозначения темпа на ней нет, запись произведена как бы на скорую руку, без обычной для Глинки тщательности и четкости письма. Сходство почерка и особенно характерные начертания скрипичного ключа заставили после длительного изучения отнести и эту рукопись к числу автографов Глинки:

Нотный пример

В настоящем виде баллада Финна представляет собой короткую пьесу (32 такта), состоящую из двух восьмнтактовых периодов, каждый из которых повторяется с некоторыми видоизменениями дважды. Все основные элементы темы и ее обработки здесь налицо.

На обороте этого листка рукой неустановленного лица выписана тема для фортепиано в 2 руки (Allegretto, C-dur), не имеющая никакого отношения к балладе Финна и только подтверждающая предположение о том, что данный листок вырван из какого-то альбома. Происхождение ее и авторство определить пока не удалось.

Таким образом история создания второй оперы Глинки также обогащается новой деталью.

Все эти рукописи были приобретены вместе с другими материалами из архива Н. И. Абрамычева, бывшего профессором и помощником инспектора Петербургской консерватория. Этот материал не был связан с деятельностью Н. И. Абрамычева и попал к нему случайно, со стороны. Вместе с автографами. Глинки в той же папке находятся) несколько других рукописей, неизвестно чьей рукой написанных; некоторые из них без названия и все — без обозначения автора. Подобно рукописям Глинки, они, быть может, восходят к той же далекой эпохе и когда-нибудь помогут еще шире раскрыть музыкальное окружение Глинки в годы его ранней молодости.

На родине великого композитора

Е. Канн-Новикова

В двадцати километрах от районного центра Смоленской области, города Ельни, на высоком берегу извилистой Десны раскинулось село Новоспасское — родина М. И. Глинки.

В родном Новоспасском Глинка впервые услышал русские народные песни. В летние дни 1835 года, в период работы над «Иваном Сусаниным», «в большой и веселой зале в Новоспасском доме нашем, вспоминает Глинка, я прилежно работал, т. е. уписывал в партитуру уже готовое и заготовлял вперед»2. В том же Новоспасском в 1840 году создавались фрагмен ты «Руслана», «...муза в это время воспрянула от долговременного сна...», писал Глинка либретисту В. Ширкову3. Есть основания полагать, что в Новоспасском созрел и замысел будущей «Камаринской».

Однако этому памятнику русской культуры не повезло. В 1875 году усадьба Глинки была продана наследниками, Измайловыми, коломенскому купцу Рыбакову, вскоре разобравшему по бревнышку старинный дом. Смоленские предприниматели вырубили и продали на вывоз кряжистые дубы и вековые липы Новоспасского парка. От новоспасской же библиотеки, где долгое время хранилось немало рукописей и черновых музыкальных набросков Глинки, не осталось и следа.

Посетивший Новоспасское в 1908 году известный этнограф А. Л. Маслов рассказывает о тех «новшествах», которые были заведены на месте бывшей усадьбы Глинок: «...Вместо нее, — пишет он, — неподалеку оказались сыроварни и лесопильни векового леса бывших владений Глинки... Таким образом вместо старинного, с колоннами, барского дома моим глазам предстал довольно обширный бугор с следами фундамента бывшего дома. Цветущий газон, фонтаны, пруды, украшавшие когда-то усадьбу, исчезли и сменились полной зарослыо»4.

Лишь после Великой Октябрьской революции начинаются первые попытки собрать воедино и сохранить оставшиеся на родине композитора реликвии. При районных музеях организуются глинкинские комнаты. В 1920 году в Ельнинском музее была создана первая экспозиция глинкинской выставки. Основой экспозиции явились мемориальные вещи, предоставленные внучатным племянником Глинки, музыкантом-этнографом Н. Д. Бером. Большинство моморнй было вывезено им из ельнинского поместья «Починок», доставшегося Беру по наследству от Глинки.

Одновременно с глинкинской комнатой при ельнинском музее подобный же мемориальный раздел был. учрежден в другом, близком к Новоспасскому, районном городе Рославле, по инициативе племянника композитора А. Н. Измаилова. В 1929 году эти же две мемориальные комнаты Глинки послужили основанием для устройства специального глинкинского отдела при Смоленском областном музее. Добавились ценные поступления из б. Тенишевского музея в Смоленске.

Юбилейная дата (135-летие со дня рождения Глинки) была впервые торжественно отмечена в селе Новоспасском в 1939 году. С той поры ежегодные торжества в день 1 июня в Новоспас-

_________

1 «Воспоминания», стр. 310.

2 М. И. Глинка, «Записки», Изд. «Academia». 1930, стр. 160.

3 Письма М. И. Глинки, СПБ, 1907, стр. 53.

4 А. Маслов. В разоренной усадьбе Глинки. Журнал «Музыка и Жизнь», 1912, III, стр. 16–17.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Музыка великого русского народа 5

- В защиту мира и культуры 10

- Путевые заметки 17

- Смелее обогащать советское песенное творчество 25

- Ближе к советской современности 26

- Слово композитора-песенника 31

- За творческую взыскательность 32

- О нерешенных задачах 33

- «Песня про настоящее» 36

- Сказ о партизанской славе 38

- Г. Гасанов и его фортепианный концерт 41

- Литературные образы Пушкина в оперных либретто («Борис Годунов» и «Пиковая дама») 45

- Прошлое и настоящее оркестров русских народных инструментов 55

- Ошибки и дерзания фольклориста 59

- Летопись жизни и творчества М. И. Глинки 62

- Новые рукописи М. И. Глинки 66

- На родине великого композитора 68

- Девятая симфония Бетховена 72

- Русские музыканты и критики о Шопене 78

- Встречи с народом 85

- Григорий Гинзбург 87

- Об оркестре узбекских народных инструментов 89

- Концертная жизнь 91

- Новые граммофонные пластинки 95

- По страницам печати 97

- Хроника 102

- В несколько строк 106

- «Шопеновский год» в Польше 108

- Письмо из Болгарии 110

- Эрнст Буш на боевом посту! 111

- Нотография и библиография 116