В сравнении с предыдущими симфониями, от которых ее отделяет внушительный промежуток времени в 12 лет, Девятая охватывает гораздо более широкий круг образов, идей и переживаний. Вместе с тем общий тон симфонии более эпичен, повествователен, ее размеры значительно больше. Кругозор художника стал шире, но переработка прежних впечатлений здесь сказывается сильнее, чем приток непосредственных свежих впечатлений. В эпоху меттерниховской реакции Бетховену уж неоткуда была их|черпать. Однако вера в грядущее освобождение человечества так велика, а творческая мощь еще настолько сильна, что «Симфония радости» бесспорно должна быть поставлена и один ряд с величайшими революционно-героическими произведениями всемирной истории искусства.

Обратимся к содержанию Девятой симфонии. Уже самое начало первой части говорит о необычности ее идейного замысла. Сумеречная звучность, перебегающие, отрывистые интонации создают атмосферу ожидания... Внезапно из этих отрывков возникает мощная грозная тема. Она обрушивается па слушателей всей звучностью полного оркестра. Эта тема составляет душу первой части. Многочисленные видоизменения ее исполнены героических эмоций даже тогда, когда в конце первой части она принимает характер похоронного шествия, глухих рыданий, мужественной скорби. Первая часть изобилует и спокойными эпизодами, тончайшей лирикой. Но мощное дыхание суровых жизненных бурь овевает вез эти разнообразные звуковые образы. Главная тема особенно бурно проявляется в репризе: она проносится, как зигзаги молнии на грозовом фоне. Целая жизнь, полная борьбы, многообразных стремлений, желаний, радости и скорби, героических порывов, проходит перед слущателсм в первой части, а ее трагическая кода по смыслу соответствует похоронному маршу в Героической симфонии.

Вторая часть представляет собой скерцо грандиозных масштабов. Его основная тема — танцевального характера. Но что Бетховен сделал из этой мирной мелодии австрийского лендлера (крестьянского танца)! Он подчинил ее властному ритму, заставил ее перебегать от инструмента к инструменту, от одной группы оркестра к другой, он создал титанические контрасты сильных и тихих звучностей, он ввел вторую, смелую до дерзости тему, врезающуюся и этот бешеный хоровод. И все это могучее состязание сил, вся эта исполинская игра, то затухающая до тревожного шороха, то вновь вспыхивающая с неукротимой силой, внезапно сменяются в трио ясной, народной по своему характеру и складу мелодией, нежно и задумчиво интонируемой деревянными духовыми (а затем валторной) в сопровождении чудесного подголоска.

Третья часть — певучее Adagio — составляет величайший контраст к первым двум частям, с их непрерывным движением и возб'уждэиной тематикой. Она начинается спокойной, плавной песнью, передающей глубокое раздумье. Эга мелодия чередуется с вальсообразной, очень лиричной темой Andante, обобщенно отражающей танцнвальный жанр старой Вены1. При чередовании первая мелодия варьируется; выразительные фигуры скрипок обогащают тему, раскрывающую свою лирическую силу в вариациях. Тема Andante остается каждый раз в том же виде, меняя лишь тональность. В коде слышится, откуда-то извне, воинственный короткий мотив меди, повторяющийся только дважды и тонущий в фигурациях коды. Он из в силах прервать течение глубокой реки раздумья...

Л. ван-Бетховен

Разнообразные проявления жизненной действительности, выраженные в первых трех частях, потребовали огромных пропорций объгдипяющего финала. Его тачало — бурное Presto — изобилует драматическими фразами виолончелей и контрабасов и восклицаниями всего оркестра. Все предыдущие части напоминают о себе краткими темами, разделенными между собой теми же, почти говорящими речитативными фразами оркестра, как бы отвергающими их. Эта оригинальная форма связи частей между собой продиктована основной идеей произведения; композитор не хочет возвращения пережитого. Сознание резко отвергает всплывающие в памяти прежние музыкальные темы: оно устремлено к будущему — к светлой радости освобождения, к преодолению всех былых страданий. Все более настойчивые голоса оркестра требуют новых звуков. Тогда рождается тема ра-

_________

1 Бетховен назвал эту тему в ее первоначальном эскизе «менуэтом». Но мелодия ее скорее напоминает медленный венский вальс.

дости — в глубоких басах у виолончелей и контрабасов, без сопровождения, pianissimo. Понемногу тема обрастает цветистыми подголосками, растет, ширится, становится многоголосной, пока, наконец, не предстает в энергическом изложении в средних регистрах. После такого полного показа темы на мгновенье вновь возникает беспокойное блуждание начального Presto. Оно прерывается могучим соло баритона: «Братья, не надо этих звуков, настройтесь на более приятные и полные радости!» И тотчас откликается хор: «Радость! Радость!». Лишь после этого наступает безраздельное господство темы радости. Она проходит в одиннадцати вариациях, представляющих в основном чередование массовых жанров — песни, марша, танца. Постепенное нарастание происходит в пределах от спокойной, торжественной массовой песни, через марш («Как светил великих строен в небе неизменный ход, — братья, так всегда вперед, бодро, как к победе воин!»), через величественный речитатив, призывающий миллионы к движению, до массового ликующего танца.

Девятая симфония является результатом всей деятельности Бетховена-симфониста, чье творчество представляет гигантский этап в развитии музыкального реализма. Неисчерпаемое богатство музыки продолжает и сейчас привлекать внимание слушателей, исполнителей и исследователей к Девятой симфонии — этой великой социальной утопии двадцатых годов XIX века.

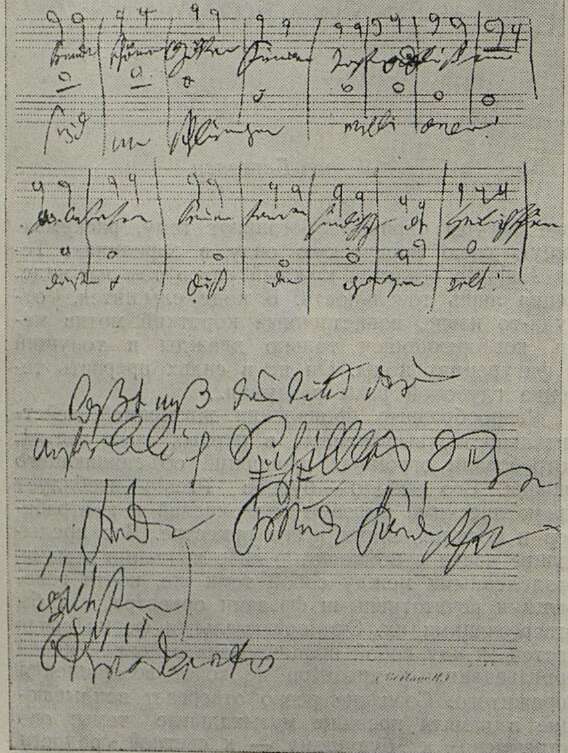

Страница из финала 9-й симфонии Бетховена

Девятая симфония породила целую литературу как в русской, так и в иностранной музыкальной науке и критике1. Знакомясь с ней, мы приходим к выводу, что в связи с оценкой Девятой симфонии Бетховена резко обозначились два направления в музыкальной эстетике — формальное и реалистическое. Мы хотели бы сравнить наиболее яркие высказывания представителей обоих лагерей о Девятой симфонии и показать, насколько прозорливо были вскрыты классиками русской критической мысли о музыке историческое значение и революционное содержание этого произведения.

Отзывы критиков о Девятой симфонии Бетховена после майских исполнений 1824 года в Вене были восторженными, но далекими от понимания ее. Встречались и отдельные ргзкс отрицательные оценки. Вот что писала авторитетная «Лейпцигская музыкальна» газета» о Девятой, после ее второго венского исполнения: «Бетховен создал ее во время отсутствия своего гении; в погоне за внешними комбинациями маэстро сбился с истинного пути; финал — самая слабая часть».

Вне Вены новое произведение пробивало себе дорогу с величайшим трудом. Консервативные музыканты преграждали ей путь. Одни утверждали, что Бетховен пошел по ложному направлению, другие находили в симфонии бесчисленные технические «промахи», третьи характеризовали ее как «пугающий и непонятный хаос...». Наиболее раннее признание Девятая симфония получила в начале 30-х годов в Париже2.

В течение 125 лет, прошедших со дня первого исполнения Девятой симфонии, в ее оценку критической мыслью Запада не раз вкладывался элемент отрицания. Камнем преткновения для большой части западных музыкальных писателей был хоровой финал. Немецкие и иные критики наперебой «доказывали», что такое смешение стилей — вокального и инструментального — неправомерно с эстетической точки зрения. Поэтому мы, касаясь борьбы двух направлений в оценке Девятой, не можем пройти мимо противоположных воззрений на жанр финала симфонии, т. е. на эстетическую закономерность заключительного хора после трех инструментальных частей.

Во главе писателей, отрицающих подобную закономерность, стоит австрийский критик, отец современного музыкального формализма, Э. Ганслик («О музыкально-прекрасном», 1854 г.). Он возмущен «излюбленной ложью» музыкальной критики о «внутреннем стремлении музыки к определенности словесного языка». Девятую симфонию Бетховена Гаислик понимает, как «один из водоразделов духовного мира, неприступно легших между течениями противоположных убеждений». В финале Девятой он видит лишь тень, отбрасываемую колоссом. Согласно мнению Ганслика, симфония с хором Бетховена способствовала, при всей своей гениальности, распространению ложных вглядов на музыкальное искусство, так как, по мысли Ганслика, музыка не нужда-

_________

1 Мы еще не знакомы с работой Р. Роллана о Девятой симфонии, изданной после второй мировой войны в Париже.

2 «Французы насилу ее (9-ую симфонию) расчухали и теперь в Парижской консерватории от нее без ума» (из письма В. Ф. Одоевского к Верстовскому, 1834).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Музыка великого русского народа 5

- В защиту мира и культуры 10

- Путевые заметки 17

- Смелее обогащать советское песенное творчество 25

- Ближе к советской современности 26

- Слово композитора-песенника 31

- За творческую взыскательность 32

- О нерешенных задачах 33

- «Песня про настоящее» 36

- Сказ о партизанской славе 38

- Г. Гасанов и его фортепианный концерт 41

- Литературные образы Пушкина в оперных либретто («Борис Годунов» и «Пиковая дама») 45

- Прошлое и настоящее оркестров русских народных инструментов 55

- Ошибки и дерзания фольклориста 59

- Летопись жизни и творчества М. И. Глинки 62

- Новые рукописи М. И. Глинки 66

- На родине великого композитора 68

- Девятая симфония Бетховена 72

- Русские музыканты и критики о Шопене 78

- Встречи с народом 85

- Григорий Гинзбург 87

- Об оркестре узбекских народных инструментов 89

- Концертная жизнь 91

- Новые граммофонные пластинки 95

- По страницам печати 97

- Хроника 102

- В несколько строк 106

- «Шопеновский год» в Польше 108

- Письмо из Болгарии 110

- Эрнст Буш на боевом посту! 111

- Нотография и библиография 116