нюю песнь", романс "Ночь" и другие» (стр. 30). Думается, что даже приблизительного знака равенства между ми-минорной прелюдией и названными пьесами Чайковского здесь поставить невозможно. Автор, к сожалению, не услышал истинной глубины трагического (с чертами эпичности) образа прелюдии, предвосхищающей одну из самых драматичных фуг сборника.

Прелюдию до минор автор характеризует следующим образом: «Прелюдия построена на антифонном противопоставлении голосов "общины" и "одинокого человека". Вопросам хора отвечают реплики солиста, возникает драматический диалог, картина строгого суда» (стр. 171). Если с первым предложением приведенной цитаты можно согласиться, то второе вызывает резкое возражение. Картина строгого суда может привидеться разве что одному из тысячи слушающих эту музыку, ибо «реплики солиста» носят ярко выраженный пасторальный характер и тесно связаны с образами русской природы.

Но, пожалуй, наиболее парадоксальное суждение высказывается по поводу прелюдии ми бемоль мажор: «Кажется, что два мира сталкиваются в музыке этой Прелюдии — минувшее и грядущее, мрачное и властное, окаменелость отжившего свой век и прелестная игра жизни младой, растущей и крепнущей» (стр. 164). Эта характеристика представляется прямо противоположной смыслу сопоставляемых образов прелюдий. Первый, хорально-эпический образ прелюдии безусловно символизирует здесь начало сильное и возвышенное, здоровое в своей сути и благородное. И надо сказать, что хорал часто используется Шостаковичем для выражения образов просветленно-героического плана (достаточно вспомнить медленную часть Седьмой симфонии или обратить внимание на функцию хоральных эпизодов в финалах Четвертой и Восьмой). Выражение «мрачная окаменелость» неприложимо к первой «хоральной» теме еще и потому, что она меняет свой облик, приобретая скорбно-трагические черты, но сохраняя при этом благородство и внутреннее величие. Вторая же тема («прелестная игра жизни младой»), действительно безобидная в первых своих звучаниях, очень скоро приобретает оттенок жуткий, инфернальный (не так ли «безобидна» тема нашествия в Седьмой симфонии при первом своем появлении). Она «подтачивает» благородную силу хорала, рождает трагическую коллизию. Трудно согласиться также с моноладовой трактовкой прелюдии, где полярность тем-образов раскрывается в политональных сочетаниях.

Важным разделом книги является глава, где суммируются наблюдения над фугами Шостаковича («Некоторые композиционные особенности фуг Шостаковича»). В ней содержится много принципиально важных положений, которые не только освещают особенности полифонического стиля Шостаковича, но и развивают учение о фуге. Отметим некоторые из них. Должанский пишет, что Шостакович «...создал и последовательно разработал новую форму фуги, позволяющую значительно расширить ее выразительные возможности на основе идей сонатной формы» (стр. 229). При этом автор справедливо доказывает преемственность от фуги из Первой сюиты Чайковского. Эта мысль в целом представляется чрезвычайно плодотворной.

Не менее интересны суждения относительно закономерностей многоголосного контрапункта. Основываясь на материале предпринятых анализов, автор заключает, что в основе многоголосного контрапункта Шостаковича «лежат нормы строгого стиля, точнее — принципы строгого стиля, специфически развитые» (стр. 235).

Вполне правомочным и нужным представляется введение термина «основное тематическое построение», под которым Должанский подразумевает сочетание темы со всеми удержанными противосложениями. Интересны наблюдения автора над формами ответа в фугах Шостаковича, а также над строением и функцией интермедии. Здесь Должанский верно отмечает типичное для Шостаковича удержание интермедии. «В результате, — пишет Должанский, — некоторые фуги фактически , оказываются построенными наподобие двойных вариаций: на тему и на первую интермедию» (стр. 237). Из этого, к сожалению, автор не делает вывода о связи некоторых фуг Шостаковича с традициями Глинки. Музыковедами часто отмечается конкретная преемственная связь прелюдий и фуг Шостаковича со стилем Бородина и Мусоргского. Но в отношении Глинки отмечается лишь преемственность общего направления. На самом же деле связь Шостаковича с Глинкой проступает часто более глубоко и конкретно. Анализируя фугу из интродукции «Ивана Сусанина», В. Протопопов определяет эту форму как среднюю между фугой и народно-хоровой песенной формой с запевом и припевом. Но ведь подобную картину мы встречаем в фугах до минор, ля бемоль мажор и др. Здесь (подкрепленные песенностью материала и четкостью разделения частей формы) удержанные интермедии воспринимаются как повторяющийся припев, а спаренные проведения темы — как запевы. Само по себе удержание интермедии — прием, блестяще разработанный Бахом, потом несколько забытый и сейчас замечательно восстановленный Шостаковичем. Но в отдельных случаях этот прием удивительно сближает Шостаковича с Глинкой (в определенной интонационной среде и при соблюдении бо-

_________

1 Вл. Протопопов. История полифонии. М., Музгиз, 1962, стр. 43–44.

лее или менее четкой периодики последовательности «тема-интермедия») .

Резюмирующая глава касается только фуг. Можно примириться с отсутствием обобщающих выводов относительно прелюдий, но нельзя примириться с отсутствием в книге обобщений, касающихся трактовки Шостаковичем жанра прелюдии и фуги. А ведь здесь много нового и специфического. По сути дела, Шостакович объединяет прелюдию с фугой по принципу контрастно-составного единства. Вырабатывается определенная система интонационных связей между частями цикла (принцип родства исходных интонаций и принцип интонационного сопряжения). Некоторое невнимание к этой стороне сказалось и в конкретных анализах. Так, рассматривая прелюдию ми минор, Должанский фиксирует наличие контраста — вторжение ля бемоль-мажорного эпизода. Но при этом не объясняется драматургическая функция «мажорной альтернативы» в двухчастном цикле. Далее автором фиксируются полиладовые стретты в заключительной части фуги, но не говорится о их смысловом значении: борьба за установление мажорного лада, направленная к «победному» кадансу. Таким образом, цель, поставленная в прелюдии, воплощается в фуге (не случайно выбранный тональный центр As энгармонически равен Gis — мажорной терции завершающей тоники). Здесь можно говорить о симфонизации жанра. К сожалению, эти вопросы не получили должного освещения в книге.

Но как бы то ни было, книга Должанского — важный этап на пути изучения полифонии Шостаковича и ее практическое значение несомненно.

Наш обзор мы завершаем краткими замечаниями по поводу монографии Л. Данилевича «Наш современник»1. Это вторая книга о Шостаковиче, написанная Данилевичем. Ее отличия от первой («Д. Шостакович»), выпущенной в 1958 году, очевидны. Второй монографии автор стремится придать черты исследования, поставить ряд принципиальных, «сквозных» проблем стиля Шостаковича. Об этом свидетельствуют и названия глав книги: «Жизнь и творчество», «Трагедийность и героика», «Путь к современному эпосу», «Новатор», «Мастер тембровой драматургии», «От прошлого к будущему».

В монографии Данилевича обобщается большое количество документов и критического материала о творчестве Шостаковича, скопившихся за многие годы. Тщательно фильтруя этот материал, Данилевич в большинстве случаев отбирает наиболее важные и жизнеспособные суждения и дополняет их собственными наблюдениями. В этом смысле выделяется

первая глава, где собран обширный биографический материал. Интересны страницы, посвященные юности Шостаковича. Живо и интересно воссоздает автор консерваторскую атмосферу, окружавшую молодого композитора. Проясняется роль Глазунова в его воспитания, Данилевич приводит ряд биографических документов, до сей поры не публиковавшихся (например, письмо матери композитора к писательнице К. Лукашевич об исполнении Первой симфонии и др.). Последовательной связно показывает Данилевич формирование зрелого стиля Шостаковича и его дальнейшее развитие. Автор справедливо делает вывод об органическом слиянии «песенной» и «инструментально-симфонической» линий в последних симфониях композитора. В главе дается характеристика общественной деятельности Шостаковича.

Но, несмотря на общую верную направленность изложения, некоторые моменты вызывают чувство неудовлетворенности. Это касается прежде всего оценочных суждений. Так, на стр. 43–44 дается в целом негативная оценка Первого фортепианного концерта («стилистическая пестрота», «искусственность», «внешние эффекты», «неравноценность материала», «некритическое обращение к мещанскому фольклору»). «Изобретательность» оказывается едва я не единственным достоинством произведения. К счастью, предвзятость суждения Данилевича опровергается самой жизнью. Первый концерт прочно вошел в репертуар исполнителей. Трудно согласиться также с оценкой Второй фортепианной сонаты: «Эта музыка умозрительна, ее трудно воспринимать» (стр. 67). Касаясь оперы «Нос», автор, сути дела, ничего не прибавляет к тем традиционно негативным суждениям, которые издавна укрепились в нашем музыкознании по поводу этого произведения. Неясна и роль оперы в процессе формирвания стиля Шостаковича. В этом смысле высказывания Сабининой об опере представляются более содержательными.

Во второй главе — «Трагедийность и героика» автор стремится сначала сформулировать проблему (что ему удается лишь частично), и затем анализируются наиболее значительные произведения Шостаковича трагедийного звучания. Особенно выделяется превосходный анализ первой части Четвертой

_________

1 Л. Данилевич. Наш современник (творчество Шостаковича). М., «Музыка», 1965, 329 стр., тираж 4920 экз.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

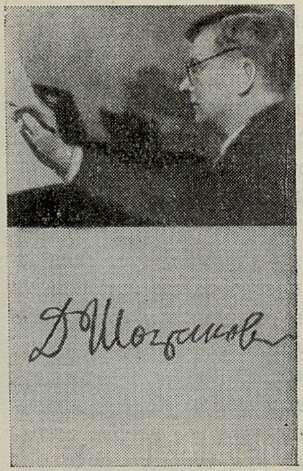

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153