Тосканини возможность спокойно слушать, когда он этого хотел.

Процедура записи в студии следовала строго установленному порядку. Появившись на эстраде, Тосканини в течение нескольких минут репетировал трудные эпизоды подготовленной к записи пьесы или же повторял какую-нибудь часть хорошо сыгранного в последнем концерте произведения. Иногда он репетировал спервого такта до первой остановки. Если все удавалось, он говорил: «Я думаю хорошо, нет? Мы попробуем», — и, нагнувшись к репродуктору, с добродушным нетерпением произносил хрипловатым голосом: «Готовы, готовы!» В аппаратной, конечно, не могли услышать его, так как говорил он в репродуктор, а не в микрофон. И из репродуктора несся голос звукоинженера: «Вы готовы, маэстро?» — «Готовы, готовы», — нетерпеливо повторял Старик. «Маэстро, можно для уравновешенности звучания прослушать самое начало?» — «Si, si», — отвечал Тосканини. Мы начинали, но через несколько тактов нас прерывал голос: «Замечательно, маэстро, звучит прекрасно», — пугая Старика, к тому времени уже успевшего целиком погрузиться в музыку. Иногда Тосканини пожимал плечами, сопровождая это сверхвычурным движением рук, как бы говорящим: «Благодарю! Рад что понравилось!» — «Приступаем к первому варианту!» — «Тише все!» — слышался голос из аппаратной. Наступала таинственная тишина, музыканты сидели в застывших позах с инструментами наготове. Низкий, монотонный голос доносился из репродуктора, подобно голосу священника, читающего молитву:«RCA № 121211, начали первый!» Тосканини стоял с поднятыми руками, устремив взгляд на сигнальную лампочку. Секунды казались бесконечными. И внезапно лампочка вспыхивала. Старик поспешно оглядывал всех, на мгновение замирал, затем давал

первую четверть, — и мы уже неслись во весь опор!

Когда наступала первая, заранее предусмотренная остановка, Тосканини резко снимал звучание, и мы буквально на ходу останавливались как вкопанные с инструментами в положении игры. Тосканини так же застывал с поднятыми руками. Через какое-то мгновение красная лампочка гасла, показывая этим, что запись завершена. Возникал гомон голосов, раздавалось покашливание, музыканты возобновляли прерванные разговоры и начинали обсуждать различные стороны только что отзвучавшего исполнения.

Иногда, как только гасла лампочка, Тосканини буквально набрасывался на какого-нибудь оркестранта или на целую группу, разъяренный не удавшейся деталью исполнения. Случалось также, что в середине записи вдруг начиналась неистовая пантомима: расстроенный какой-то погрешностью, Старик выходил из себя потому, что не мог накричать и погубить этим всю запись. Бешено жестикулируя, он пытался дать понять виновному, что «я этого не забуду по окончании!», и, как только появлялась возможность высказаться, разражался потоком диких ругательств и упреков. Редко, но случалось, что, невзирая на красный огонек, он не сдерживался, кричал и сыпал проклятьями из-за какой-то неточности или кажущегося упущения, потом вдруг останавливался, поняв, что он наделал. Когда он молча стоял так, еще весь кипя, из репродуктора уже звучал заискивающий голос: «Не желали бы вы сделать еще вариант, маэстро?» Старик свирепо глядел на репродуктор, потом покорно пожимал плечами и говорил: «Да, делайте... делайте!» Монотонный голос вновь объявлял: «Начали!» — и все повторялось заново.

Как я уже сказал, атмосфера во время записей сохранялась в основном такой же, как и на репетициях: решающим фактором было настроение Тосканини. Часто складывалось впечатление, будто он вообще негодует на запись и считает ее неким неизбежным злом. Однако больше всего он, казалось, чувствовал горечь, разочарование самим собой и своими возможностями, словно запись была беспристрастным зеркалом его музицирования, удручавшим Тосканини тем, что он видел в этом зеркале. То, что «выходило», каким-то образом никогда не соответствовало тому, что «входило» и что, казалось ему, он создавал. В первые годы звукозаписи он часто утверждал, что вовсе не дирижировал тем либо иным произведением именно так, что «машина» искажает его...

К каждой записи Тосканини приступал довольно храбро, но затем, прослушивая ее по частям, он как бы сникал. Я буквально испытывал боль, сочувствуя ему; чем дальше шел процесс записи, тем Тосканини становился каким-то безучастным, далеким и стремился лишь окончить свои мучения. Когда случалось, что после двух вариантов его просили еще об одном, Старик раздраженно восклицал: «Как, ведь достаточно хорошо, нет? Два у вас есть, нет? Зачем опять? Per Dio santo!» Иногда звукоинженер пояснял, что там, «наверху», возникли какие-то технические помехи или были слышны посторонние шумы — кашель, поскрипывание стула. Хотя, как правило, Тосканини отличался поразительным терпением во время записей и бывал неутомим, часто повторяя отрывок по три или четыре раза.

Записывая, он отдавал всего себя и физически, и эмоционально так же, как на репетициях и концертах. Даже если ему приходилось делать по четыре варианта, интенсивность исполнения неизменно оставалась на том же высоком уровне. И это — приближаясь к девятому десятку! Когда запись бывала особенно длительной, он иногда говорил: «Надо еще сыграть. Что-то еще надо... я не знаю...» У музыкантов вырывался стон: «Опять?!» — и некоторые, особенно духовики из группы медных, показывали на губы в знак того, что они устали. Иногда кто-нибудь из них подходил к Старику, который все время стоял на своей подставке, чтобы сказать, что необходимо отдохнуть, что губы онемели. И тогда Тосканини налетал на звукоинженера: «Почему? Почему? Мы играем три раза! Ведь хватит, нет? Вы говорите — хорошо, почему тогда играть еще?» Помню, как однажды, после репетиции одного из сочинений Вагнера и повторной его записи, Тосканини попросили сделать еще один вариант этого утомительного произведения. Я был удивлен, что, хотя и с явным раздражением, он все же согласился. И я не сомневался, что, будучи крайне утомленным, Старик лишь даст вступление, а там «пойдет» дальше вместе с оркестром, знавшим эту пьесу столь досконально, что он мог бы играть ее во сне. Я надеялся, что хотя бы один раз Тосканини позволит себе такую передышку, но этого не произошло. Едва раздались первые звуки, он вновь понесся вперед, напрягая все свои силы, борясь и пробиваясь сквозь каждую выраставшую перед ним волну звуков.

И когда наступил конец, он стоял, бессильно опустив руки, слишком усталый, чтобы двинуться или заговорить. «Basta!» — прошептал он, наконец хрипло и медленно, как бы делая над собой мучительное усилие. «Хватит!» Он уронил палочку на пульт и с трудом сошел с подставки; ноги его настолько затекли от длительного стояния, что он почти спотыкался. Тяжело ступая, Тосканини пробирался между музыкантами, безмолвно отодвигавшими пульты и стулья, чтобы ему было легче пройти...

Перевела с английского

А. Афонина

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

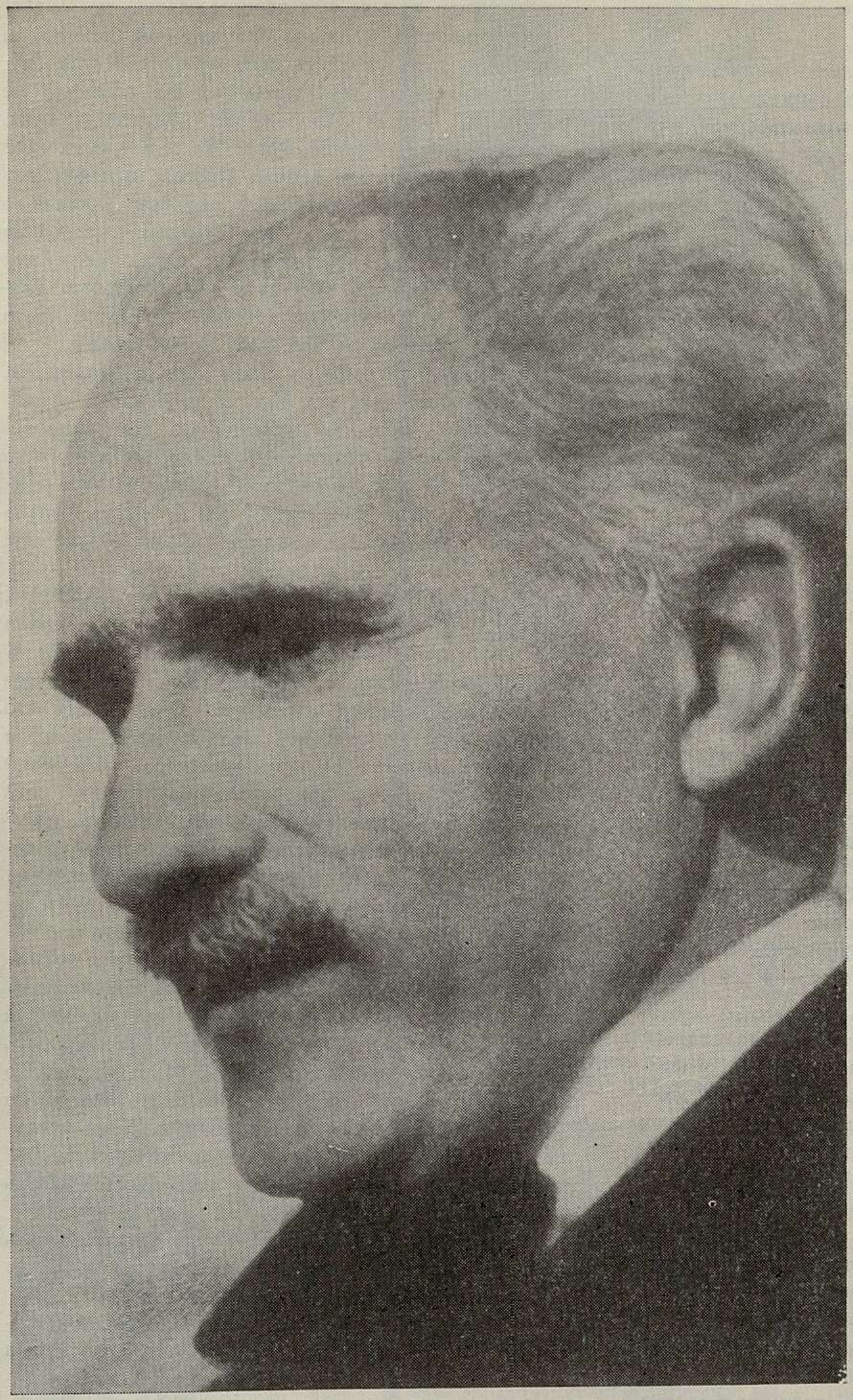

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152