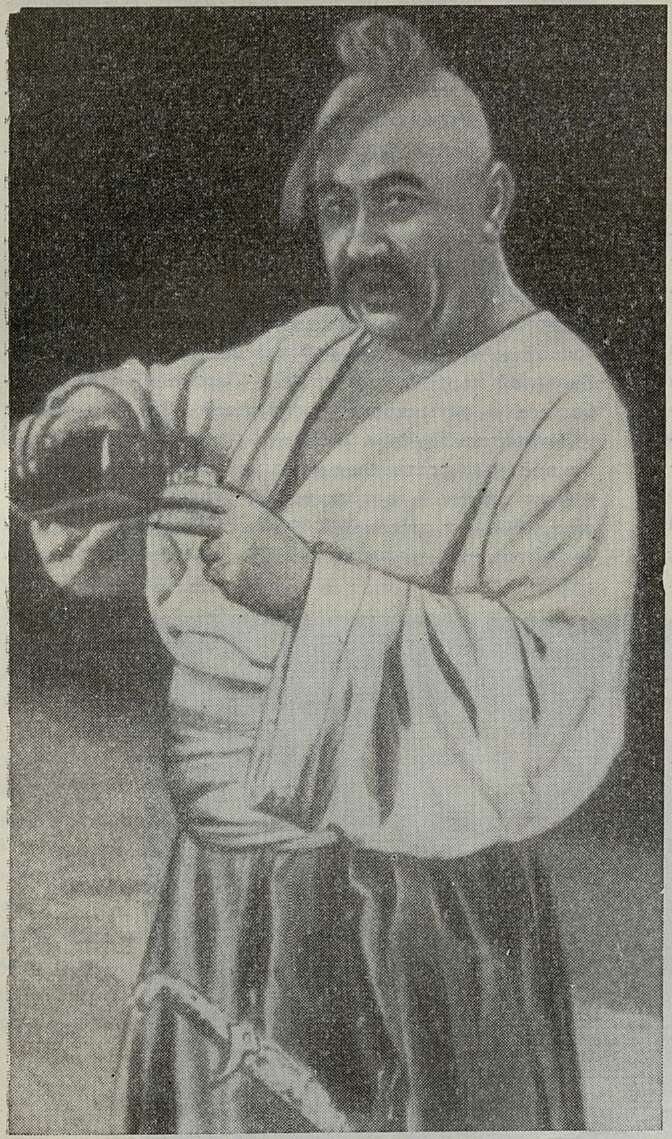

Иван Карась.

«Запорожец за Дунаем» С. Гулак-Артемовского

добиться в этой партии абсолютно естественного, совершенно неощутимого перехода от прозы к пению до сих пор остается его секретом, тайной таланта, которую можно постигнуть тоже только талантом.

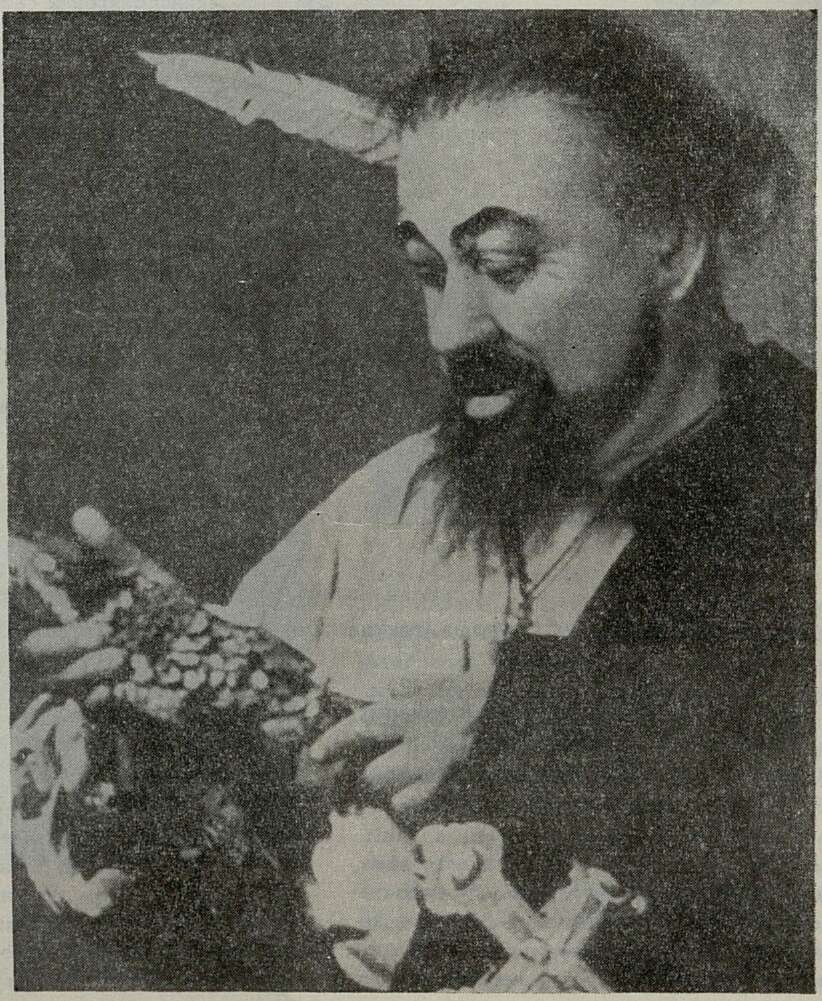

И еще один образ Паторжинского остался жить в памяти. Это дьяк Гаврила в опере К. Данькевича «Богдан Хмельницкий». Роль Гаврилы небольшая, но Паторжинский так сумел ее наполнить жизнью, вылепить такой рельефный и могучий характер, что этот образ запоминался и трогал прежде всего. «Глядя на Паторжинского в этой роли, — отмечалось в газете «Советское искусство», — понимаешь, что Гаврила силен не только в “питии во здравие всех апостолов”, Гаврила прежде всего бравый казак, плоть от плоти запорожской вольницы, преданный ей всей своей могучей душой»... Гаврила оказался последним сценическим созданием замечательного певца, несколько раньше еще спевшего с большой душевной теплотой роль коммуниста Валько в опере «Молодая гвардия» Ю. Мейтуса.

Я уже писала, что Иван Сергеевич имел богатейший концертный репертуар, и его исполнение «Старого капрала» или «Ночного смотра», или «Мельника» имело безграничный успех даже у зарубежной аудитории.

Во время его гастролей в Финляндии финская пресса отмечала: «Проф. И. Паторжинский привлек к себе сразу внимание публики. Слушатели следили за его исполнением затаив дыхание, и незнание языка им не мешало. Это пел человек из Южной России, ее необозримых степей, пел мощно, но вместе с тем трогательно нежно, затрагивая глубочайшие человеческие чувства». Даже зарубежные слушатели ощущали народность искусства Паторжинского. Но я особенно тепло вспоминаю его старинные казацкие песни, песни о героях запорожской вольницы: «Балладу про Довбуша», «Про Куперьяна», «Про Байду», «Про Ревуху». В каждой песне есть герой, и он должен получить свой оригинальный образ. Это не так легко, и всякий раз, когда певец находит такой образ, он делает своего рода открытие. И тогда его песня обретает крылья. Она минует рубежи, она находит дорогу ко всем сердцам...

Да, действительно самобытный талант Паторжинского с огромной впечатляющей силой раскрылся в народной песне! Как он ее чувствовал, как пел! В его искусстве слились в неразрывном единстве реалистические традиции корифеев украинского народного театра и русской оперной школы. Неповторимое, оригинальное явление советского театра, выкормленное родной песней и природой!

Природу Иван Сергеевич любил так же, как песню. Эта любовь проглядывала и в его рассказах, и в письмах, всегда таких поэтичных и душевных... В одном из писем ко мне Иван Сергеевич делился своими планами на отдых: «Мечтаю опять в это лето, взяв снасти, поехать на лодке, по какой реке, еще не решил, то ли из Мозыря по Припяти, то ли из Нов-

города Северского по Десне, спуститься домой, отдыхая, занимаясь рыбным промыслом, там где приглянется... Перемена места, масса впечатлений! А какие утренние зори на реке! А вечерние закаты? Тишина... Костер, треног, уха... и песня. В такие вечера особенно сладко поется... И самому хочется «сложить» что-то особенно душевное, такое, чтобы сердце щемило...» Разве в этих строках не чувствуется душа художника, навсегда очарованная родной землей и ее песнями? Это и питало самородный талант Паторжинского, и давало ему такую власть над слушателями.

И не только над слушателями. Иван Сергеевич пользовался огромным авторитетом и любовью в профессиональной среде. В частности, это было особенно заметно во время Отечественной войны, когда Киевский театр оперы и балета работал в Иркутске. Всегда приветливый, не теряющий чувства юмора, отзывчивый и чуткий к людям, Паторжинский умел подбодрить, вселить надежду добрым словом, улыбкой, веселой шуткой. Мне часто приходилось встречаться в то время с Иваном Сергеевичем в сибирских городах, выступая вместе с ним в концертах для воинских подразделений и госпиталей. И я сама видела, с какой любовью и восторгом встречали бойцы замечательного советского певца. А в 1942 году, собрав лучших артистов театра, Иван Сергеевич возглавил фронтовую бригаду и выступал с ней около полутора месяцев близь Луганска, где шли жестокие бои.

В 1953 году Иван Сергеевич Паторжинский покидает сцену и с увлечением отдается педагогической и концертной работе. Будучи профессором Киевской консерватории, Иван Сергеевич стяжал себе славу вдумчивого воспитателя. Его ученики с успехом участвуют в вокальных конкурсах, на международных фестивалях молодежи и студентов, работают в оперных театрах нашей страны. Много артистов, бывших учеников Ивана Сергеевича, заняли ведущее положение в театре, удостоены почетных

Дьяк Гаврила.

«Богдан Хмельницкий» К. Данькевича

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152