вскоре и Иван Сергеевич свое вокальное образование. Перед ним широчайшее поле деятельности. Он поет в концертах, организует хор в 150 человек и обслуживает с ним рабочие и заводские клубы. Затем, все же уступая своей давней мечте о сцене, поступает в Харьковскую оперу.

Как нередко бывало раньше, случай помогает ему выдвинуться в первые ряды. Заболевает исполнитель партии Мефистофеля в опере «Фауст», и, чтобы не срывать спектакля, дирекция решается выпустить в этой роли Паторжинского. А мне кажется все-таки, случай — это внешний повод. Ну не случись тогда болезни «Мефистофеля», Паторжинский все равно вскоре выдвинулся бы на первые партии: ведь он был достоин их и по своему таланту, и профессионально. Он уже знал партию Мефистофеля, готовил себя к ней! Таким образом, его успех был не случаен, и театр обрел артиста на ответственные партии басового репертуара. А в 1935 году Паторжинский уже становится ведущим певцом Киевского государственного академического оперного театра.

На его сцене он создал свои лучшие образы, на его сцене и я увидела Ивана Сергеевича и в тяжелых монарших одеждах Бориса Годунова, и восточным хитрым царьком половцев — ханом Кончаком, и буйным князем Галицким, и бедным Мельником, отцом обманутой Наташи, и легким, веселым моцартовским Фигаро... Мне трудно сказать, что новое вносил Иван Сергеевич в эти роли, которые имели уже такие прочные традиции на русской сцене. Даже самый талантливый артист не всегда может дать абсолютно новую концепцию роли; особенно же это трудно сделать в популярном басовом репетуаре, уже воплощенном гением Шаляпина.

И тем не менее истинный талант всегда раскроется, ибо в любой роли, даже сотни раз спетой другими, он даст живую фигуру. Так и у Паторжинского все его герои были живыми людьми со своими чувствами, со своими повадками... Он владел редкостным даром заражать зрителей этими чувствами, заставлять их плакать и смеяться, страдать и радоваться вместе с теми персонажами, которые он представлял. И уже одно появление его на сцене вызывало трепет в зале, предвкушение встречи с настоящим искусством. Его голос, красивый, гибкий, звучный и вместе с тем мягкий, как-то всегда неразрывно сливался со сценическим образом, принимая его интонации, его особенности выражения. Я просто никак не могу вспомнить голос Ивана Сергеевича вне образа даже в песне, даже в его знаменитой «Взяв бы я бандуру», знакомой, наверное, всем радиослушателям. В его голосе всегда жило то чувство, которое несли песня, ее музыка, ее поэтический образ. Поэтому я не могу назвать Паторжинского вокалистом — он был художник, как говорят, «до кончика ногтей», художник милостью природы.

И все-таки Паторжинский оставил такой ярчайший след в истории советского оперного театра прежде всего потому, что его талант способствовал утверждению и популяризации ярчайших образов украинского искусства. Это прежде всего Тарас Бульба в одноименной опере Лысенко и Иван Карась в «Запорожце за Дунаем» Гулак-Артемовского. При этом ведь Паторжинский не был их первым

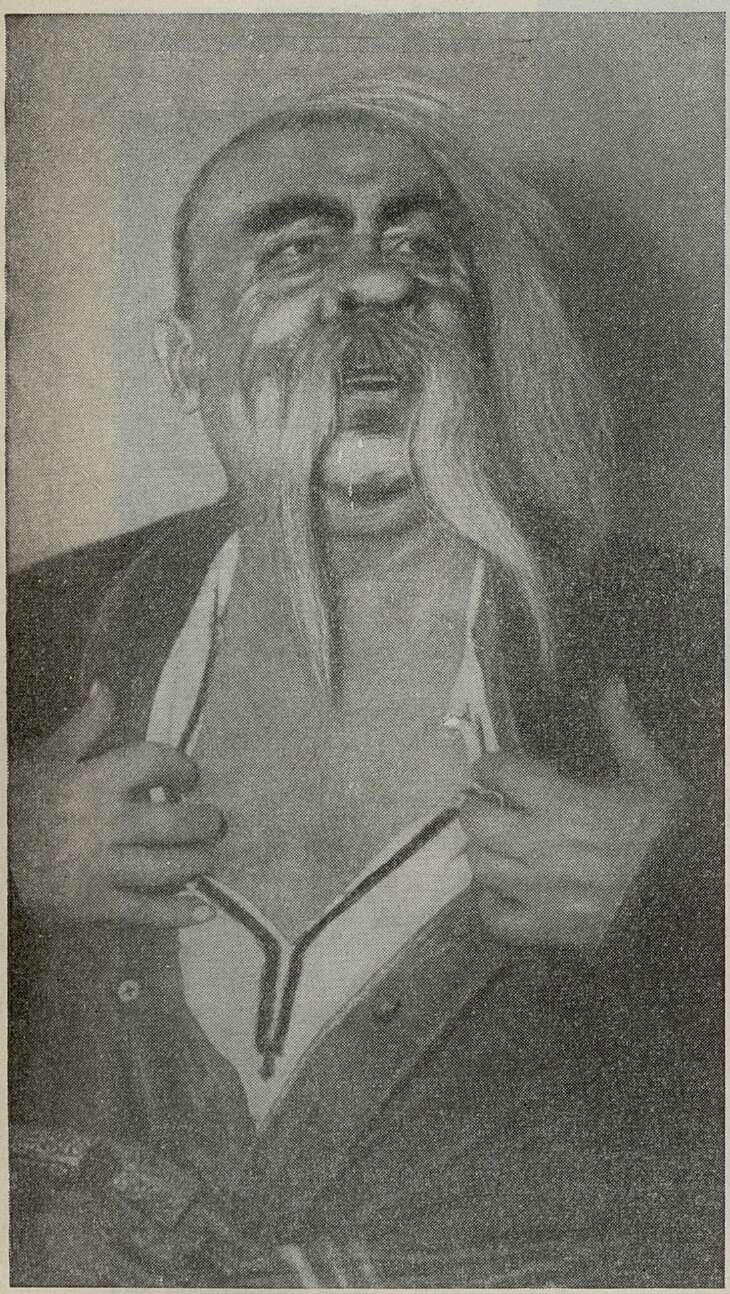

Борис.

«Борис Годунов» Мусоргского

исполнителем. На премьере «Тараса Бульбы» в 1924 году в Харькове заглавную роль исполнял Платон Цесевич, а Карась насчитывает свою сценическую жизнь уже свыше ста лет, и его первым создателем был сам автор.

Тарас.

«Тарас Бульба» Н. Лысенко

Но в представлении советских людей многих поколений эти образы живут такими, как их показал нам Паторжинский. С Тарасом он встретился еще в 1929 году на сцене харьковского театра и уже не расставался всю жизнь... Годами оттачивал он этот образ, обогащая новыми деталями, новыми красками, чутко вслушиваясь в импульсы жизни.

И пожалуй, вершиной творчества Паторжинского был его Тарас в постановке оперы Лысенко 1947 года в Киеве, еще всюду сохранявшем ужасные следы фашистского нашествия. Вот когда Тарас Бульба Паторжинского обрел всю мощь патриотического пафоса и непобедимой силы, вот когда так неотвязно просились в душу слова Гоголя: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» И Тарас Паторжинского был плоть от плоти того народа, который победил еще одну силу, страшную, тупую человеконенавистническую силу немецкого фашизма. На всю жизнь мне запомнилась величавая, могучая фигура Тараса — Паторжинского, словно вылитая из стали или вырубленная из гранита: громадной силой тела и духа веяло от него, в его глазах сверкала воля и презрение к страху, непобедимая воля человека знающего, за что он борется. Это был герой-патриот, преданный всем сердцем своей родной земле, это был и любящий отец, и в тоже время грозный судья, недрогнувшей рукой предавший смерти сына, изменившего родине... Разве можно забыть песню Тараса «Ой летит орел, летит сизокрылый», спетую Паторжинским так, что было не удержать невольные слезы... Это была живая, человечнейшая фигура, и это был символ неукротимой воли народа-победоносца, народа, еще раз доказавшего, что никакой силе его не покорить! Так воспринимался тогда Тарас Паторжинского, таким он и живет в памяти всех, кто его видел.

И вдруг Иван Карась, добродушный весельчак и любитель горилки, храбрый рубака, но боявшийся своей Одарки. Что-то неуловимое связывало эти два, казалось, столь разных образа Паторжинского. Да, Карась словно бы повторял, но уже в стихии комедии, черты национального характера: его масштабность, силу, чистоту и открытость души и сердца. И все это было окрашено такой щедростью народного юмора, такой искренностью всего поведения героя, что казалось: это и есть самый доподлинный Карась из украинского села, а не народный артист СССР Паторжинский. В этом спектакле мы еще раз смогли оценить и глубокое проникновение артиста в народный характер, и неистощимость его юмора, и предельную правдивость в ощущении образа. И еще одно: искусство его дикции, когда каждое слово его героя достигало не только ушей, но и сердца слушателей. А как Паторжинский сумел

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152