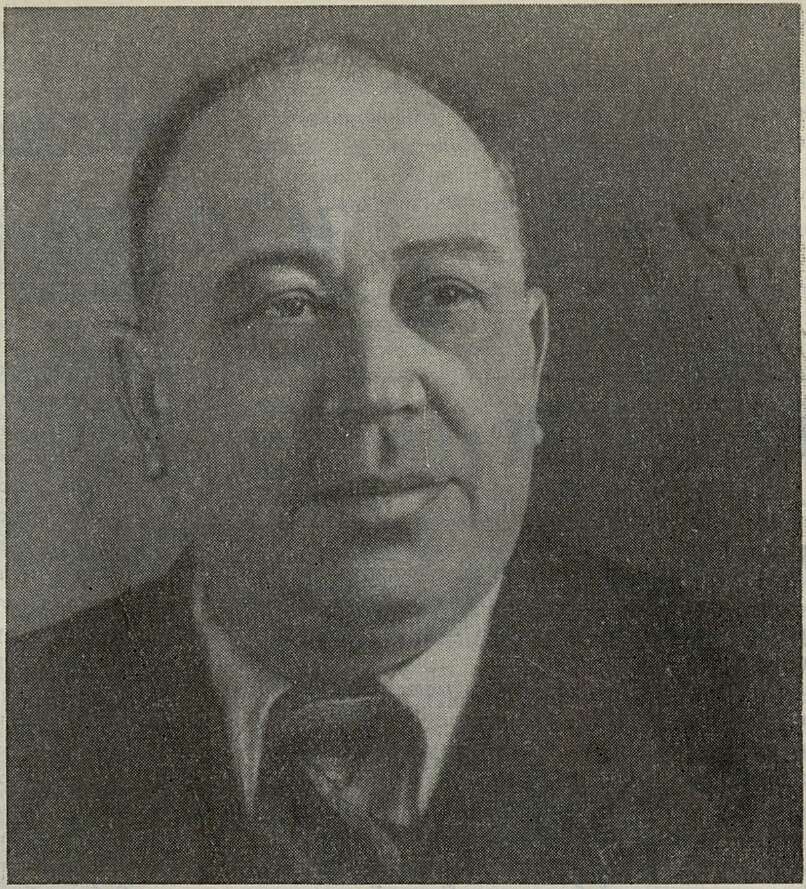

К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. С. ПАТОРЖИНСКОГО

И. Яунзем

Памяти друга

Иной раз проходит не один десяток лет, не люди, события отчетливо оживают в памяти... Как будто все произошло совсем недавно...

Это было в Киеве, во время моих концертных гастролей, в середине 30-х годов. Однажды в антракте за кулисы зашел Александр Евдокимович Корнейчук и пригласил к себе в гости меня и моего аккомпаниатора В. Н. Флорова.

Этот вечер мне запомнился навсегда. У Александра Евдокимовича я нашла интереснейших людей; среди его гостей были; поэт Павел Григорьевич Тычина, писатель Натан Самойлович Рыбак, чтец Владимир Николаевич Яхонтов и народный артист УССР Иван Сергеевич Паторжинский... Володя Яхонтов читал Есенина, Блока, Пушкина, Маяковского, читал свои стихи Тычина, пел Паторжинский ну, конечно, и я тоже.

Выше среднего роста, плотный, очень живой и подвижный, со смешинками в глазах, неистощимый на анекдоты, шутки, представляемые обычно «в лицах», — Иван Сергеевич сразу стал душой нашего маленького общества.

Пел Иван Сергеевич в тот вечер много и увлеченно, щедро рассыпал перед нами жемчужины украинских народных песен и народного юмора...

Перед глазами, казалось, проходили бескрайние поля, степи, села, утопающие в зелени буйных садов... Задорная дивчина с блестящими монистами на шее, поддразнивающая парубка, веселый «діду» с его сочным, народным говором... Песни широкие, распевные, мужественные, иногда грустные, а то веселые, даже озорные, — летят они и завоевывают сердца всех, кто их хоть однажды услышит...

Сидели мы зачарованные... Удивлялись с каким артистизмом и мастерством перевоплощался Иван Сергеевич в различные образы, как умел разгадать душу песни, настроение, четко донести слово... Грустные песни трогали до слез, шуточные заставляли расплываться лицо в улыбку... Бархатный голос, свободный, необъятного диапазона, пленял гибкостью и тончайшей нюансировкой.

С необыкновенной силой и страстью Иван Сергеевич спел «Реве тай стогне Дніпр широкий», проникновенно и торжественно звучал «Заповіт», благородство и глубокая, затаенная тоска слышалась в песне «Ой, думы, мои думы»... Взволнован певец, взволнованы слушатели... И здесь же, не сходя с места, — другая песня, другое настроение... Хитрый прищур глаз, лукавая улыбка, и лихой казак запевает «Ой, видно село»... Едут через село, «червоніі стрільці» на цокающих копытами конях, красуются перед девушками, и звенит задорная песня, да с таким веселым припевом, что не одно девичье сердце дрогнет радостью и смутной надеждою...

Я была бесконечно благодарна гостеприимному хозяину за чудесный вечер, столь заполненный искусством. А с Иваном Сергеевичем с тех пор нас соединила крепкая взаимная симпатия, душевная дружба. Ни один его приезд в Москву не обходился без нашей встречи, как, разумеется, и мои посещения Киева... А иной раз случалось, что мы оказывались на одном и том же курорте, и тогда Иван Сергеевич не давал нам отдыха от смеха... Неистощимый на выдумки, озорной как мальчишка, всегда готовый выкинуть что-нибудь смешное, он был простым, сердечным человеком, бесконечно далеким от какого бы то ни было чванства, желания подчеркнуть свое высокое звание, свою популярность в народе, — таким всегда стоит перед моим мысленным взором образ Паторжинского...

В год Победы случай опять свел нас с Иваном Сергеевичем в Кисловодске. Помню, как-то мы маленькой тесной компанией сидели в парке и наслаждались теплом и прозрачностью вечернего воздуха. Обаяние природы настраивало на лирический лад и, отвечая на наши расспросы, Иван Сергеевич незаметно для самого себя рассказал о своем жизненном пути...

Родился он весной 1896 года в одном из сел Запорожской области. Кругом все пели, включая

и мать, у которой был высокий и сильный голос. Природа — широкий простор реки, бесконечная даль степей, зелень садов, в которых утопали белые мазанки, — так же воспитывала поэтическое чувство, как и песня... Способности мальчика, его живой ум вселяли надежды, и после сельской школы его определили в духовное училище — это было тогда единственное доступное крестьянам «высшее» образование. Помню, с каким юмором Иван Сергеевич рассказывал о своем пребывании в училище, хотя смешного, в сущности, было мало: почти в нетронутом виде там сохранялись «порядки», описанные Помяловским в «Очерках бурсы». Так же там в наказание ставили ребятишек на колени на рассыпанный горох, заставляли «отбивать» перед иконой сотни поклонов, не гнушались и розгами. Не в меру резвый мальчик хлебнул немало горя, но в интерпретации Ивана Сергеевича это выглядело так забавно, что мы покатывались от смеха. Но, здесь рассказчик стал серьезен, училище славилось на весь уезд своим хором. Естественно, обнаружив у Паторжинского звонкий, чистый альт, его включили в состав хора; так состоялось его первое приобщение к профессиональному искусству.

Голос и талант Паторжинского получили «благословение» начальства, и после училища он был послан в екатеринославскую семинарию. Но чем строже режим, насаждаемый «сверху», тем больше растет дух противодействия. И в семинарии Паторжинский приобщается к свободолюбивым идеям, читает Герцена, Добролюбова, Чернышевского, классиков марксизма, принимает участие в нелегальных сходках, поет там революционные и украинские народные песни. Пользуясь «поблажкой» начальства как талантливый певец, Паторжинский посещает спектакли «малороссийских» трупп, слушает оперных гастролеров и увлекается театром. Не имея денег на билеты, идет в статисты — только бы быть поближе к священному искусству сцены! И, наконец, становится желанным гостем на эстраде «светских» концертов. Здесь его слышит 3. Малютина, ученица Мазетти по Московской консерватории. Эта встреча позволяет ему окончательно порвать с семинарией и начать профессиональное обучение певческому искусству.

Но революция и гражданская война вносят свои коррективы: екатеринославский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов включает Паторжинского во фронтовую бригаду для обслуживания частей Красной Армии, мужественно отстаивавших советскую республику от интервентов и белогвардейских банд. Выступления на импровизированных эстрадах, просто в поле, нередко под обстрелом не помешали Паторжинскому завоевать души своих слушателей. Вот когда он начал свой путь народного артиста СССР, звание которого оправдал всей своей жизнью! Поет он уже весь популярный басовый репертуар и украинские песни — дуэты со своей молодой женой М. Ф. Санчи-Паторжинской.

Заканчивается гражданская война, заканчивает

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152