в мелодиях Прокофьева с первой кульминацией вблизи начала). Расположение этих двух главных вершин опять-таки симметрично: первая находится в такте 4 от начала, вторая — в такте 4 от конца темы (сравните с примером 2).

Немаловажное значение имеет и появление высокого фа в такте 5. Основное назначение этой восьмушки на слабой доле — затормозить спад, продлить первую вершину, но этим «прощанием» с кульминацией и расцвечиванием спуска назначение второй вершины не исчерпывается. Она выполняет также функцию смягчения, рассредоточения кульминации, способствует более равномерному распределению напряжения на всю мелодию.

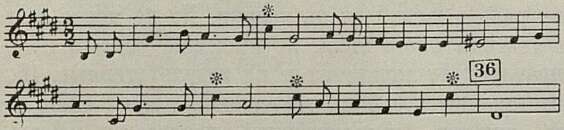

Выделить в теме «Колыбельной» какую-нибудь одну из двух крайних вершин в качестве главной можно лишь с определенными натяжками. Еще труднее определяется общая кульминация при большем числе вершин. Например, в песне «Голуби мира» из той же оратории (часть шестая) самый высокий звук — до диез — появляется четыре раза, но сколько-нибудь отчетливого кульминационного значения не имеет ни разу:

Нотный пример

Многократное возвращение к одной вершине либо к близкому высотному уровню — специфическая особенность прокофьевской мелодической линии, связанная с более или менее равномерным распределением выразительности на протяжении всей мелодии. Эта черта стиля Прокофьева восходит к аналогичным особенностям русской народной песенности, развитым Глинкой, а затем Бородиным и Римским-Корсаковым 1.

Действительно, отсутствие активного устремления к главной кульминации, ее не резко выявленный характер или отсутствие, а также многократные возвраты (часто вариантные) к одной и той же вершине находим во многих образцах фольклора. Например, в песне «Эко сердце» из сборника Балакирева вершинный тон фа повторяется семь раз. При этом если определенный участок мелодии и может быть выделен как более напряженный, то говорить о сколько-нибудь подчеркнутой кульминации там, конечно, нельзя.

Эти свойства народнопесенного мелоса получили высокохудожественное претворение в музыке Глинки. Например, в арии Сусанина «Ты взойди, моя заря!» (до заключительной, кульминационной ее части) мелодия пять раз возвращается к ре первой октавы, и значительные изменения эмоционального напряжения, интенсивный его рост происходят без превышения этого высотного уровня.

Интересно, что даже в отдельных частных приемах, в деталях развития Глинка как бы предвосхищает технику прокофьевских кульминаций. Так в двух последних фразах начальной строфы романса «Я помню чудное мгновенье» Глинка «проходит мимо соблазна превысить — при вариантном повторении — прежнюю вершину» 1.

Преемственная связь прокофьевской мелодики и техники его кульминаций, в частности с такого рода скромными, очень выразительными, но не бросающимися в глаза приемами Глинки, представляется чрезвычайно важной для осознания классической и народнопесенной национальной почвенности новаторских исканий и достижений замечательного советского музыканта.

На примерах с неоднократным возвращением к одной высоте видно, что общая кульминация выделяется очень слабо, либо вообще отсутствует. Разумеется, бескульминационные мелодии основываются не только на таком приеме: например, часто (хотя далеко не всегда) лишены кульминаций темы, начинающиеся с вершины-

_________

1 См. об этом: Л. Мазель. О мелодии, стр. 254. Там же отмечается «нередкое отсутствие в мелодии Глинки подчеркнутой и ярко выраженной общей кульминации, что роднит его мелодии со многими вариантно-развивающимися напевами народных песен» (стр. 251).

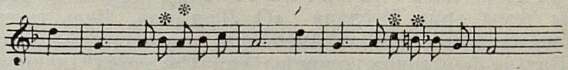

1 Сравнивая эти фразы, Мазель показывает, что вторая есть «вариантное усиление» первой: перемещение звуков до и си бемоль относительно метрических долей подчеркивает более высокий звук. Тонкость и изящество этого усиления, помимо других деталей, объясняется именно этим реальным превышением звуков третьей (относительно сильной) доли такта, то есть не самых высоких звуков фразы, в то время, как превышения кульминации здесь нет:

Нотный пример

Достаточно сравнить этот пример с до-мажорной мелодией «Мадригала» из «Ромео и Джульетты», чтобы увидеть несомненную (и удивительную) близость приемов и некоторых общих принципов в мелодике двух русских композиторов разных эпох (см. также стр. 240–242 названной работы Мазеля).

источника 1. Количество мелодий без главной вершины у Прокофьева весьма велико, а по характерности, значимости для стиля композитора они не менее важны, чем мелодии, имеющие кульминацию. Кроме многих тем с вершиной-источником, сюда относится большое число других мелодий, очень несходных как по образному смыслу, так и по принципам строения. Назовем лишь несколько разнохарактерных примеров: взволнованно-певучая побочная партия финала и фантастично-хрупкая заключительная первой части Седьмой симфонии, светлая кантиленная мелодия, открывающая Вторую скрипичную сонату, стремительная тема Джульетты-девочки и плавная спокойная мелодия средней части «Менуэта» (Приезд гостей) в «Ромео и Джульетте», завораживающе холодная тема Феи зимы и проникновенно печальный первый лейтмотив Золушки, искристая, улыбчивая побочная партия первой части «Классической симфонии», чуть гротескная первая тема трио в скерцо Пятой симфонии и эпически широкая начальная мелодия Первой сонаты для скрипки и фортепиано. Специфика подобных тем ясно выступает при сравнении их с мелодиями, имеющими кульминацию.

Принцип большой мелодической волны, широко применяемый в русской классической музыке Чайковским, стал одним из важнейших исторических этапов развития гомофонной мелодики. Ее наиболее типичная выразительная возможность — передать сам процесс становления ярко индивидуализированных, конкретных эмоций. Определенные этапы ее развития — начальный устремленный импульс, нарастание напряжения, кульминация и заключительный спад, успокоение, — в общем соответствуют аналогичным этапам эмоциональных процессов. Иначе говоря, гомофонная мелодика кульминирующего типа лучше всего запечатлевает наиболее важные отдельные моменты развития чувства. (Показательно в связи с этим, что кульминация в мелодиях Бетховена, Чайковского, Шопена нередко служит точкой образно-эмоционального перелома.) Распространенность такого рода процессов и их роль в жизни очень велики. Но не менее важны явления иного типа, не имеющие четкого целенаправленного характера и не результативные. Они представляют собой не законченный цикл (или серию циклов, циклическую последовательность) взаимообусловленных этапов, а некую единую, «сплошную» непрерывность. В конечном счете процессы типа «подъем — вершина — спуск» (или в более общей форме: «возбуждение — изменение (результат) — успокоение») — это лишь одна из неисчислимого множества форм движения. Только в области простейшего механического движения можно найти другие виды, не имеющие в принципе целенаправленного и завершенного характера: таково вращение, раскачивание (качели, маятник), парение в воздухе, движение по кругу или по какой-либо другой замкнутой кривой, по лабиринту, по винтообразной линии и другие. Еще многообразнее подобного типа немеханические явления (горение, свечение и т. п.). Обобщенное, опосредованное отражение таких форм действительности, запечатление длительных состояний, непрерывных и бесконечных постепенных преобразований, отражение самого наличного бытия остается вне выразительных возможностей мелодики кульминирующего характера, но зато хорошо может быть выполнено с помощью бескульминационных тем.

Типичность таких мелодий для Прокофьева объясняется особенностями его образного мышления, спецификой индивидуального музыкально-художе-

_________

1 Такой тип вершин весьма обычен для Прокофьева. Начальный тон здесь, как правило, ладово и ритмически устойчив и более или менее длителен. Как наиболее яркие и характерные образцы назовем первые темы медленных частей Первой и Пятой симфоний, побочные партии первых частей Второй фортепианной сонаты и Второго концерта для скрипки с оркестром, первую тему «Вступления» из оперы «Семен Котко», ариозо дона Херома «Если есть у вас дочь», мелодию среднего раздела утреннего танца из балета «Ромео и Джульетта», тему эпизода первой части и третью (ми бемоль-мажорную) тему второй части Шестой симфонии.

Излюбленный начальный звук вершины-источника у Прокофьева — тоника (первые шесть из названных мелодий), что вообще естественно при подчеркнутой тоникальности его тематизма. Типичное для народной песенности начало с квинтового тона встречается в последних трех примерах (мелодия из медленной части Шестой симфонии начинается не с пятой, а с шестой ступени — чистой и затем пониженной, но как «источник» воспринимается не этот затактный пунктирный импульс, а следующий, более долгий доминантовый тон на сильной доле).

Начало с вершинного звука играет огромную роль в народной русской песне и у композиторов-классиков (подробно об этом см. в книге Л. Мазеля «О мелодии», стр. 99–103). Здесь, как и в ряде других особенностей, мелос Прокофьева сближается с творчеством Глинки и Бородина. Типичная вершина-источник в их мелодиях — также тонический или квинтовый звук, напомню хотя бы темы арии Руслана «О Людмила, Лель сулил мне радость», Рондо Антониды, главную мелодию «Вальса-фантазии», одну из тем Сусанина (в сцене в лесу, до минор), песню-романс «О красотка молодая» Глинки; мелодию Ноктюрна из Второго квартета, тему арии Игоря со слов «Ты одна, голубка-лада», хор «Ох, не буйный ветер» и «Плач Ярославны» из оперы «Князь Игорь» Бородина. Другие ступени лада, например третья ступень, очень типичная для мелодии такого рода, у Чайковского, у Прокофьева в качестве начальной вершины почти совершенно не встречаются.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152