«Улица просыпается» из балета «Ромео и Джульетта» (№ 3) кульминационный звук ми диез ниже строго выдержанного верхнего мелодического «горизонта» и выделяется он, в частности, как раз благодаря отклонению от этой верхней линии, но также, конечно, из-за подчеркнутой ладовой неустойчивости, острой характерности синкопической фигуры и положения в точке золотого сечения.

Ясное кульминационное ощущение возникает именно из совокупности всех этих свойств. Достаточно снять синкопу, например (повторив ми диез на сильной доле такта или взяв его не на последней восьмой, а на второй четверти такта 5), — и ощущение кульминации заметно сгладится. Важность ладового качества выясняется при сравнении мелодии с ее минорным вариантом (см. цифру 12 клавира).

Еще один, более развернутый пример с низкой кульминацией — вторая тема Largo из Шестой симфонии. В обоих случаях место кульминации вполне бесспорно, а в последнем она выделена даже более ярко, чем многие иные высокие кульминации Прокофьева (это, по-видимому, естественная «компенсация» ее низкого расположения).

Однако ощущение момента наибольшей напряженности не всегда столь ясно. Поэтому определять его нужно осторожно, в особенности если речь идет о кульминации в начале темы.

Можно сказать, что усиление, обострение эмоций во второй половине как бы само собой разумеется, положение кульминации здесь настолько естественно, что она возникает словно без специальных усилий композитора. Наоборот, высокий звук в начале (недалеко от начала) мелодии, чтобы восприниматься как момент наивысшего напряжения (то есть, чтобы быть кульминацией), требует специальных средств, дополнительных художественных «аргументов» для обоснования «законности» своего существования. Сдвиг кульминации к началу темы связан с противоречиями эмоционально-смыслового и композиционно-технического порядка. Высокий накал чувства, сильный порыв может здесь производить впечатление неожиданности, даже неоправданности. Так в жизни взрыв негодования, патетические возгласы или страстные восторги кажутся нелепо комичными, преувеличенными, если они в наших глазах не оправданы предшествующими событиями. Иначе говоря, кульминация естественнее всего воспринимается как результат и требует известной подготовленности, а в начале темы для такой подготовки попросту нет места. С другой стороны, чем раньше появляется кульминация и чем она ярче, тем желательнее достаточно продолжительный спад, смягчающий ее внезапность. Однако чем длительнее спад, тем труднее сделать его интересным и содержательным (еще и потому, что «самое интересное» уже было).

Трудности создания кульминации в начале темы возрастают пропорционально степени нарушения указанной выше классической нормы: «Спад короче подъема». Известно, что протяженные, развернутые темы со спадом более долгим, чем подъем, удавалось создавать Рахманинову 1.

У Прокофьева встречаются темы, в которых почти совсем нет подъема (они начинаются как бы сразу с кульминации), но протяженность таких мелодий невелика. Это обстоятельство важно, поскольку в приведенном выше положении Мазеля специально указывается на связь места кульминации с масштабами темы: «...чем протяженнее мелодическая волна, тем peжe ее спад бывает продолжительнее подъема» (разрядка моя. — М. Я.). Прокофьев таким образом не нарушает классическую закономерность, а как бы обходит ее.

Яркие примеры кульминаций, смещенных к началу темы, есть в «Ромео и Джульетте», что вполне понятно, так как именно в этом произведении лирика композитора раскрылась с особой полнотой.

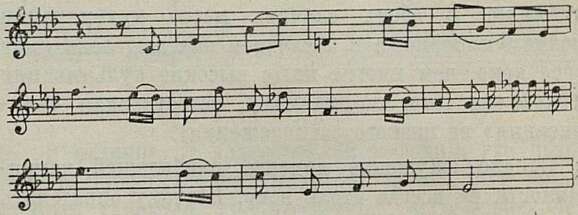

С пылким выявлением любовных эмоций связана кульминация в такте 2 восьмитактного построения до мажорной мелодии Andante из «Мадригала» (№ 16, цифра 111). Прямо с кульминационного построения начинается первая тема «Вступления». Обостренно-трагическое звучание темы смерти Джульетты также в большой мере связано с появлением кульминации уже в такте 2:

Нотный пример

Резко подчеркнута ладовая неустойчивость вершины — вводного тона, появившегося как септима тонического септаккорда и не разрешенного вверх в звук тоники. Необычность гармонической основы мелодического движения и сочетание вводного тона с тонической гармонией предохраняют эту кульминацию от чувствительности, одновременно сообщая ей характер высокой скорби.

В целом смещение кульминации к началу темы связано у Прокофьева с определенным типом образности. Таких мелодий у него сравнительно немного, а их протяженность обычно невелика. Для преодоления несколько неуравновешенного характера подобных кульминаций композитор часто дает во второй половине темы еще одну вершину, примерно рав-

_________

1 См.: Л. Мазель. О мелодии, стр. 276–277 и другие.

ную по силе первой (либо вводя ее простым повторением во втором предложении, либо создавая новую кульминацию на той же самой высоте и т. п. 1).

Из всего сказанного видно, что мелодические кульминации Прокофьева весьма разнообразны. Но объединяющей специфической особенностью представляется нам относительно спокойный, не резко аффектированный характер. Конечно, очень многое зависит от общего содержания конкретного музыкального образа в целом, и есть здесь свои достаточно широкие границы — от очень мягких, легких «касаний» кульминационного звука (как в ля бемоль-мажорной теме Джульетты) и до весомых, полнозвучных, широко распетых кульминационных зон (например, в побочных партиях первых частей Пятой и Седьмой симфоний, в Largo Шестой симфонии). И все-таки далее самые лирически напряженные, драматически насыщенные мелодические кульминации Прокофьева звучат заметно сдержаннее, строже не только наиболее сильных, но и обычных, «средних» кульминаций романтического типа.

Ясно, что указанная особенность связана со всем строем музыки Прокофьева, с важнейшими, коренными чертами его художественного стиля, и в частности со своеобразием его лирики. Суть дела здесь вовсе не в аэмоционализме, абстрактной умозрительности, «сухости» или «холодности», в которых не раз упрекала композитора консервативная критика. Прокофьев, особенно в зрелом и позднем периодах творчества, не избегает больших, ярких, сильных человеческих чувств и переживаний. Его лирика отличается подлинной глубиной и редкой сердечностью, эпические образы исключительно масштабны, драматические эмоции остры и полнокровны. Однако художнику органически свойственно ощущение строгой внутренней дисциплинированности, душевного здоровья.

Смягченный характер кульминаций Прокофьева особенно наглядно проявляется в тех его мелодиях, в которых нет какого-либо самого высокого звука, а одна и та же вершина достигается неоднократно, скажем, два-три раза. Таковы, например, третья тема главной партии Восьмой фортепианной сонаты, тема «Вальса на льду» из сюиты «Зимний костер», мелодия пятой части оратории «На страже мира» («Урок родного языка») и «Колыбельная» из той же оратории (часть седьмая, третье проведение темы). В первых двух случаях по две одинаковые вершины, в следующих — один и тот же высокий звук затрагивается трижды. В примерах с двумя вершинами одна обычно выделяется все-таки как главная, хотя сила выявления предельно мала.

Тогда же, когда мелодическая вершина повторяется три раза, завуалированность, сглаженность основной кульминации доходит уже до крайнего предела и определение ее требует большой детальности анализа. Обратимся к мелодии «Колыбельной» в оратории «На страже мира»:

Нотный пример

Из трех вершинных фа именно первое отличается наибольшей протяженностью, только оно находится на сильной доле такта и достигнуто выразительным ходом на нону (самый широкий интервал в теме!) и бесспорно выделяется как важный и напряженный момент развития. Но и последнее появление вершинного звука и дальнейшее движение, включая ми бемоль такта 8, выглядят тоже достаточно ярко благодаря септимовому скачку, максимальной ритмической подвижности, хроматическому опеванию звука ми бемоль, развернутости всей этой высокой зоны, наконец, благодаря расположению в «зоне» золотого сечения. В целом здесь можно говорить о существовании двух во многом равносильных равновысотных кульминаций, уравновешивающих одна другую 1 (как обычно бывает

_________

1 Смещение кульминации к концу мелодии может привести к известной неуравновешенности в соотношении до- и послекульминационного разделов. Так действительно случается, если предкульминационное построение представляет собой длительный подъем, постепенно подготавливающий вершину (и последняя звучит соответственно с большой силой), а спад краток и не исчерпывает, не гасит накопленную энергию. Но у Прокофьева кульминации в последних тактах мелодии появляются чаще всего не как длительно подготавливавшийся момент наибольшего напряжения, а как слабая вспышка, как небольшое усиление перед концом: именно так звучат кульминации в теме Красавицы из балета «Блудный сын», в главной партии Скрипичного концерта № 2, в главной теме «Пушкинского вальса» ор. 120 № 2 (до диез минор).

1 В мелодиях с двумя или несколькими равновысотными вершинами первая из них, находящаяся обычно недалеко от начала темы, лишена кульминационного значения и возникает в результате размашистого начального мелодического подъема, смысл которого в предварительной «обрисовке места действия». Такие высокие точки мелодии могут быть названы «вершинами-предвестниками». Заранее намечая уровень будущей главной кульминации, вершины-предшественники не только не служат сами моментами большого напряжения, но и «снижают» силу и значимость настоящей кульминации, существенно меняют ее характер и в известной степени, нейтрализуют ее воздействие.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152