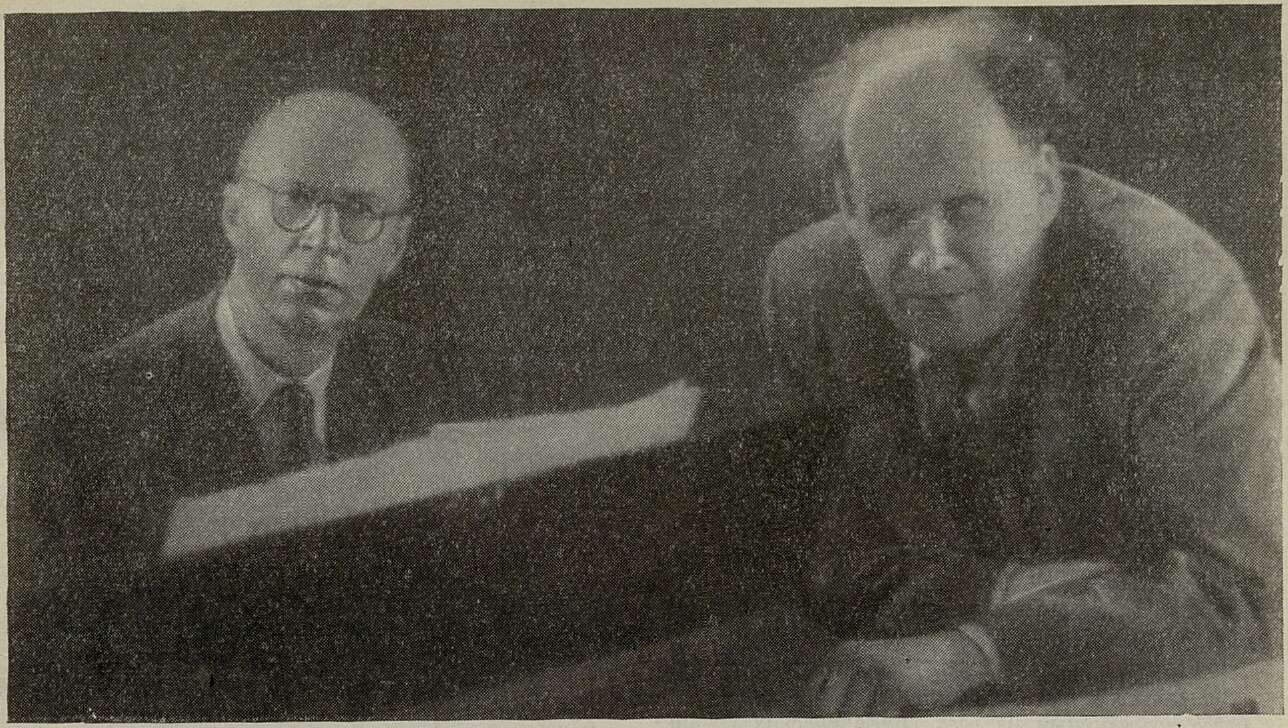

С. Прокофьев и С. Эйзенштейн

ские реплики «от автора». Этот, несколько «рахманиновский» 1, прием своеобразного эмоционального комментария к событиям особенно приметен в первой и третьей частях. Такие реплики вносят в эпическую по характеру музыку выразительный психологический элемент.

Но именно этим эпическим характером, видимо, надо объяснить обилие в симфонии рондообразных и — шире — репризных построений. В сонатную форму первой части черты рондообразности вносит появление лейтмотива между экспозицией и разработкой. Вторая и третья части (особенно скерцо) совмещают рондообразность со сложной трехчастной формой; финал наиболее близок к традиционной схеме рондо.

Та же причина обусловливает и большой удельный вес варьированной куплетности, вариационных циклов малых построений. Сложное и свободное варьирование интонационного зерна встречается даже в экспозициях мелодических образов (например, в первой части).

Для мелодизма Пятой симфонии в целом типичны фанфарность, преобладание кварто-квинтовых интонаций, различное варьирование тетрахорда, упор на квинту лада, особенно в лирических темах. Последние примечательны также орнаментальностью, поступенностью мелодического движения, обилием натурально-ладовых оборотов, в частности, с лидийской квартой. Эти черты, прочно связанные с традициями русской песенности, решительно обновлены причудливой размашистой интерваликой (финал, Ноктюрн в Adagio), ладовой и тембровой многосоставностью, звукорядами с повышенными и пониженными ступенями, свободой внутримодуляционного развития. Новое связано и с характерной, подчас весьма терпкой интонационной «подсветкой» главной темы за счет вторжения в нее контрастных оборотов, а также и ладовой колоритности многослойного пласта. Все это рождает специфически прокофьевское звучание с характерной для него интонационной шероховатостью.

Своеобразно и частое использование секундовых и тритоновых тональных сопоставлений, обостряющихся в кульминациях битональными контрастами. Интересно противопоставление бемольных и диезных тональностей, например, в экспозиции главной партии первой части (вариационный цикл), затем в Adagio. И вместе с тем характерно господство в симфонии мужественного B-dur’a (первая и четвертая части). Напомним, что той же тональностью окрашены и другие, близкие по эпическому облику произведения Прокофьева — финалы Седьмой и

_________

1 Имеется в виду первая часть Третьей симфонии Рахманинова.

Восьмой сонат, увертюры к опере «Война и мир», к кинофильму «Иван Грозный»...

«Темповая» структура Пятой симфонии близка к циклам Шостаковича: медленно (первая часть — Andante) — быстро (скерцо) — медленно (Adagio) — быстро (финал). Но в отличие от Шостаковича такая структура порождена не конфликтным драматизмом первой части, в том числе не логикой сопоставления ее темповых контрастов, а скорее задачей создания в Andante величественного «портрета» Родины. Далее в разработке здесь нет изменений темпов, что типично для драматических первых частей симфоний Шостаковича. Так еще раз подчеркивается главная идея Пятой симфонии — думы о Родине, ее народе...

Год рождения Шестой симфонии, занесенный в формальные акты музыкально-исторической летописи, — 1947. Но, как мы знаем, эскизы ее относятся к периоду, когда предшественница еще не была окончена, — к рубежу последнего года войны, озаренного победными салютами. Казалось бы, она должна была быть светлее и оптимистичнее Пятой. Но, видимо, таков уж удел русских «шестых»: сочинение, особенно же первая часть, оказалось наиболее трагедийным из всех симфонических сочинений композитора. Может быть, это связано и с тем, что Шестая — истинно военная симфония, тогда как ее старшая «сестра» отразила общие патриотические чувства автора, возникшие не только в связи с Отечественной войной: это была музыка, которая, по словам самого Прокофьева, «зрела давно и, наконец, наполнила мою душу...» 1 И мбжет быть, то, чему не нашлось места в Пятой, для которой военные потрясения — лишь первые среди равных жизненных впечатлений, «перекочевало» в Шестую. «Война и переживания человека-гуманиста. Жизнь человеческого духа в атмосфере войны» — так следовало бы определить ее тему.

Два момента с этой точки зрения заслуживают особого внимания. Во-первых, более острое, обнаженное, непосредственное восприятие горьких и страшных событий; слышатся даже прямые отзвуки военных баталий. Отсюда и более жесткий и острый язык симфонии. (Впрочем, здесь действовала, вероятно, и некая общая причина: после тяжелых военных лет, трудной жизни и в тылу строй человеческих чувствований вообще стал активнее, нервнее).

Во-вторых, в финале Шестой, в общем-то довольно близком некоторой «карнавальностью» к заключению Пятой, возникает наплыв страшных образов из первой части. Он звучит как напоминание: «Опасность новой войны, нового фашизма не миновала — будьте бдительны!» Эта фучиковская идея, как известно, была подхвачена и развита многими прогрессивными художниками-гуманистами в послевоенный период. Факт появления ее в прокофьевской симфонии говорит о том, что она была полностью завершена не в первые безоблачные послевоенные месяцы, а несколько позднее, когда наступило известное отрезвление, и на жизненном штилевом просторе вновь появились зловещие признаки бури.

Сам автор со свойственным ему лаконизмом так определил содержание симфонии: «Первая часть беспокойного характера, местами лирического, местами сурового; вторая часть — Andante [позднее известное Largo] — более светлая, певучая; финал — быстрый, мажорный, приближающийся по характеру к моей Пятой симфонии, если бы не суровые отзвуки первой части» 1. В другом месте по поводу той же симфонии он обронил: «Незалеченные раны... Об этом не следует забывать!» 2 Действительно, боль незалеченных военных ран — самый лучший, самый бдительный страж мира...

Лирическая, подчас трагедийно-импульсивная, Шестая симфония во многом близка своим «военным собратьям», симфониям Шостаковича и Онеггера — вплоть до конкретных приемов создания «злой фоники» или активной смены темпов в первой, наиболее драматической части (Allegro moderatо — Andante molto — Allegro — Poco meno).

В лаконичном и экспрессивном трехчастном цикле ярко выражена характерная черта лирико-драматического симфонизма — определяющее, решающее значение конфликтной первой части. Она самая крупная по своему объему и «задает тон» всему сочинению. Вторая и третья части менее значительны. Их относительная традиционность — лирика медленной и веселая «суматоха» финала — обострена драматической образностью первой части: периодическими фоновыми всполохами в Largo и экспрессивным наплывом в коде заключительной части. При этом немалую роль играет изобразительный элемент, по существу вовсе отсутствующий в Пятой симфонии: сигналы, пунктирные ритмы, звуковые приметы острого поединка. Может быть, поэтому данные эпизоды далее по своим конкретным художественным приемам близки к таким произведениям Прокофьева, как Третья симфония (набат) и особенно «Александр Невский» («Ледовое побоище»).

Заметим также, что если в Пятой симфонии

_________

1 Цит. сб., стр. 254.

1 Цит. сб., стр. 661, прим. 48.

2 И. Нестьев. Прокофьев. М., Музгиз, 1957, стр. 419.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Песня о Ленине 7

- На волне революции 15

- Воссоздавая облик поэта... 25

- Его музыка живет 31

- Волнующие документы эпохи 34

- Величайший мелодист XX века 43

- От эскизов — к оперному клавиру 57

- В работе над «Войной и миром» 61

- Высокое воздействие 65

- Оперы и балеты Прокофьева на сценах страны 68

- Из автобиографии 70

- Памяти друга 77

- Навстречу 50-летию Октября. — Рахманиновский цикл. — Ленинград: Месса Моцарта. — Чешский мастер. — Певец Парижа. — Из дневника концертной жизни. — Гости из-за рубежа 84

- Песни-баллады 95

- В отрыве от практики 102

- Нужна координация 105

- И петь, и слушать 107

- Больше внимания методике 109

- Разговор продолжается 111

- Новое в музыкальном воспитании 114

- Юным скрипачам 122

- Вприпрыжку, « У памятника», «Летнее утро» 123

- Хальфдан Хьерульф и его песни 125

- «Альфеланд», «В горах» 130

- Из опыта друзей 133

- Встречи на острове Свободы 139

- У нас в гостях 141

- Талантливое исследование 142

- Первая монография 144

- Обо всем понемногу 148

- Нотография 150

- Хроника 152