труднее (притом, если мы даже и найдем их, это нам ничего не объяснит в гармонии пьесы).

Несмотря на это, «Малые секунды и большие септимы» следует отнести к тем сочинениям, в которых функциональность гармонии (в новом смысле) с исключительной ясностью проявляет свое формообразующее действие в малом и крупном плане.

Все функции тоники полностью выполняет центральный аккорд (см. начало второго такта). Ядро его составляет аккорд из двух кварт на расстоянии тритона (тот же аккорд без звуков соль и си-бемоль). Вопреки своей квазитональной сущности, аккорд является центром отчетливо слышимого тяготения.

Главная тема насквозь пронизана влиянием центрального аккорда, подобно тому как главная партия классической сонаты проникнута господством тоники. Все гармонические элементы главной темы развиты из частей основного аккорда.

В связующей партии содержится ясно слышимая модуляция из одной тональной сферы без определенного основного тона в другую такую же сферу (но обе сферы имеют вполне определенные центральные созвучия на столь же определенной тональной высоте).

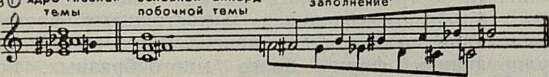

Побочная тема мелодически и гармонически произведена из главной. Сходство их гармонических структур показано на следующей схеме:

Хотя тональную высоту побочной партии определить точно нельзя, совершенно ясно, что она находится на малую терцию ниже тональности главной партии. В репризе побочная партия транспонируется на малую терцию вверх, то есть в главную тональность, что соответствует основным законам гармонии в сонатной форме.

Пьеса заканчивается аккордом ми-бемоль — соль-диез — ля — ре, по структуре непосредственно взятым от побочной темы, а по тональной высоте соответствующим тональности главной партии1.

В заключение несколько слов о терминологии. При всяких изменениях в содержании терминов возникает опасность путаницы и неясности. Стремясь раскрыть формообразующую роль новой гармонии, мы устанавливаем при анализе значение аккордов и прочих элементов гармонии. В этом заключается далеко идущая аналогия с тем установлением значения аккордов в классическом произведении, что принято называть определением тональной функции (или ладовой). И в анализируемых нами произведениях мы находим области экспозиционного, срединного, заключительного изложения, гармонические подъемы и спады, напряжения и разряды, свои начальные обороты и кадансы — словом, все то, что относится к сфере функциональной жизни гармонии. С этой точки зрения, указанный здесь принцип определения роли аккордов с полным правом может быть назван принципом определения функционального значения новой гармонии. На этой основе мы можем с полной очевидностью раскрыть и формообразующую роль функциональных отношений в творчестве некоторых современных авторов.

Но вследствие резко выраженной индивидуализации гармонии ее элементы различны подчас в сочинениях даже одного и того же композитора (взять хотя бы Стравинского). Поэтому и отношения между элементами гармонии, разнородными в разных сочинениях (в отличие от принципиальной их однотипности в классической музыке), не могут быть единообразными, как это характерно для классической гармонии, строящейся из однотипных элементов. Мы анализировали Шёнберга, Стравинского и Бартока, исходя из одного и того же принципа (основной элемент гармонии — его транспозиции — его преобразования). Но конкретный вид отношений между элементами во всех трех сочинениях различен (здесь не может быть и речи о «механической предустановленности» гармонического последования — одной и той же для разных сочинений разных авторов).

Если классическая функциональная теория конкретно и точно устанавливает: сколько функциональных групп; каков их состав; каков наиболее общий закон последования аккордов, относящихся к разным группам (и даже к одной группе), и т. д., — и в этой «предустановленности» заключалось великое для своего времени обобщение реальной живой музыкальной практики, то указанные нами тенденции современной гармонии именно этой конкретности не могут и не должны давать. Они дают лишь общий

_________

1 Назовем еще несколько примеров, представляющих интерес с точки зрения нестандартного понимания тональных функций: Римский-Корсаков — «Сказание о невидимом граде Китеже», шесть тактов перед цифрой 239; Мясковский — «Звоны» ор. 74 № 4; Скрябин — три этюда ор. 65 (и некоторые другие сочинения позднего периода); Дебюсси — «Празднества», средняя часть; Барток — Вступление к балету «Чудесный мандарин»; Гершвин — «Порги и Бесс», начало первой сцены (до цифры 1).

Необходимо иметь в виду, что чем сильнее обычные тональные функции, тем меньше значение иных функций, которые служат тогда лишь дополнительным формообразующим средством.

принцип гармонической функциональности — наличие нейтрального элемента гармонии и его трансформаций. Если формы классической функциональности всеобщи, универсальны, то отмеченные формы современной — индивидуальны, относительны.

Вероятно, такого рода функциональность надо называть другим словом. Именно поэтому мы говорим здесь о перерождении тональных функций, Автор этих строк отнюдь Не настаивает ни на том, чтобы указанные значения гармонии назывались бы функциями, ни тем более на том, чтобы эти функции были бы приравнены к функциям тоники, доминанты и субдоминанты. Но так как иного пригодного для этой цели общеупотребительного термина нет, а категория отношений вполне аналогична классической функциональности (представляя собой их развитие в новых условиях), то мы вынуждены пользоваться этим термином. Отсюда и разграничение на функциональность в собственном смысле, в специфическом значении (классические функции тоники, доминанты и субдоминанты), и в более общем и широком смысле (функциональность как характер отношений). Последнее включает в себя первое в качестве особо важной н относительно стабильной системы функциональных отношений.

Наконец, самое главное: установление значения какого-либо аккорда или оборота нужно не для того, чтобы дать нм то или иное название, а для раскрытия их действительной роли в построении музыкальной мысли, то есть, в конечном счете, для раскрытия их реального формообразующего значения. Ведь и у самой гармонии есть своя общемузыкальная функция высшего порядка — служение более высоким целям, построению музыкального целого. Думается, что и безыменные функции современной гармонии остаются здесь такими же важными факторами формообразования, как и «три стержня» классической функциональности.

ОТ РЕДАКЦИИ

В ходе дискуссии о музыкальной форме, начатой нами публикацией письма О. Тактакишвили «О жанрах, формах и творческом поиске», напечатаны ныне уже статьи трех авторов, затрагивающих разные темы. При всей очевидной «несогласованности», естественной в начале обсуждения, они содержат наблюдения и выводы, группирующиеся вокруг нескольких общих проблем. Мы хотели бы выделить две из этих проблем, с тем чтобы в дальнейшем, не регламентируя дискуссию, сосредоточить все же на них особое внимание ее участников, побудить их к творческим спорам.

Статьи В. Бобровского «О переменности функций музыкальной формы» и С. Скребкова «Почему неисчерпаемы возможности классических форм?» в значительной своей части посвящены проблеме путей развития существующих музыкально-композиционных структур. Авторы с разных сторон подходят к этой проблеме.

Бобровского более всего интересуют процессы одновременного действия разных формообразующих принципов, изменения, преобразования форм, возникновения необычных, новых структур. Он показывает, что принцип подвижности — «отклонений» и «модуляций» — музыкальной формы проявляется как в рамках небольших построений, так и в масштабах развернутых многочастных симфонических циклов. Переменность и полифункциональность формы... «особенно широко используется в музыке нашей эпохи», — утверждает Бобровский.

По-видимому, наибольшее значение имеет здесь именно полифункциональность, то есть совмещение в частях формы различных функций. Понятие же «модуляция формы», пожалуй, несколько более условно и метафорично. При буквальной его трактовке возникла бы опасность как раз абсолютизации традиционных формальных схем, ибо новые формы рассматривались бы только как сочетания и взаимопереходы традиционных. Кстати, автор не выясняет соотношения рассматриваемых им структур с общепринятой теорией смешанных форм, чем затрудняется осознание степени качественной новизны его концепции.

Естественно задуматься, каковы возможные результаты все более широкого проникновения переменности в традиционные формы, какова дальнейшая судьба отстоявшихся к настоящему времени композиционных структур, каково место новых, «модулирующих» форм — более многообразных, подвижных, более ярко выявляющих временную специфику музыки — в общей системе музыкально-композиционных структур. Не придут ли они (пусть даже в самой отдаленной исторической перспективе) на смену прежним, «немодулирующим» формам?

Иной круг вопросов возникает в связи со статьей Скребкова. Она посвящена судьбам классических музыкальных форм. Анализируя и сравнивая строение танцевальных тем у Моцарта и Прокофьева, автор приходит к выводу: «...музыкальная форма периода остается в принципе неизменной...» и «...остальным музыкальным формам, созданным народным и классическим искусством, не угрожает опасность исчерпания...»

Действительно, существующие формы-схемы могут «заполняться» самым различным интонационным материалом, и в этом смысле круг возможностей той или иной формы необычайно велик, практически неисчерпаем. Означает ли это, однако, что выработанные классиками формы будут существовать вечно и притом в неизменном виде? Известно, что при всем своем многообразии и богатстве отдельные структуры не механически «переходят на службу» новому содержанию, а изменяются, приспосабливаясь к новым «условиям существования», подчиняясь новым художественным задачам, либо, если их возможности недостаточно широки, отмирают. И если даже определенная структура периода, характерная для музыки XVIII–XIX веков, в частности для Мо-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5

- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8

- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20

- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25

- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31

- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41

- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47

- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48

- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51

- 10. От редакции 60

- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62

- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75

- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81

- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84

- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91

- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103

- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105

- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108

- 19. Г. П. Продолжение следует 113

- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119

- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122

- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126

- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132

- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135

- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140

- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143

- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146

- 28. Новые грамзаписи 148

- 29. К 50-летию Октября 149

- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149

- 31. Три вопроса автору 153

- 32. Из фотоальбома музыканта 156

- 33. Поздравляем юбиляров 158

- 34. Зим И. Через тридцать лет 160

- 35. А. Б. Новости из Клина 161

- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162

- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163

- 38. Воротников В. Юным пианистам 163

- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163