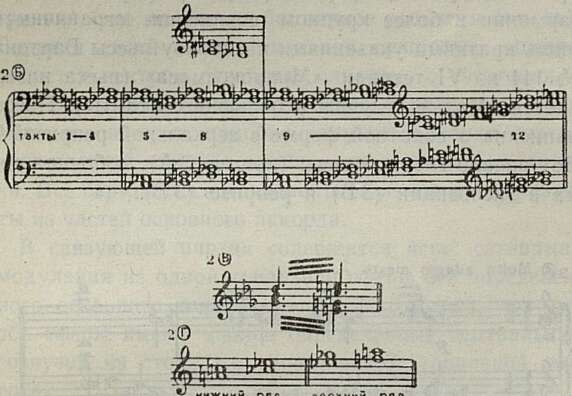

тоники. Звука V ступени нет даже в самом тоническом трезвучии (такты 5 и 9 партитуры), он заимствуется из фигурации (где он находится между фа-бемолем и ре):

С нашей же точки зрения, предельно ясны функции каждого элемента гармонии относительно его исходной интервальной структуры (пара интервалов как ядро всей композиции). Правда, производные сочетания не имеют таких привычных названий, как «субдоминанта» или «двойная доминанта». Мы не беремся сейчас предлагать нашим функциям каких-либо названий, и это, возможно, создает некоторые терминологические неудобства Однако, если отсутствие названий не препятствует точному определению роли всех элементов относительно главного или исходного, то это не следует считать недостатком.

Функциональное же развитие в данном построении связано уже с формообразующим действием гармонии в крупном плане, то есть с ее ролью в создании связности не между аккордами и звуками — элементами звуковой ткани, а между малыми и большими частями формы; с ролью гармонии в членении мысли на части, в создании развития, в логичности строения целого.

С этой точки зрения, наш двенадцатитакт представляет собой правильно построенный период, где первый четырехтакт — вступление, а второй и третий — два предложения2. Период хорошо построен в соответствии с основным эстетическим законом для этой формы, требующим, чтобы второе предложение, сходное с первым, было по гармонии более богато, более развито.

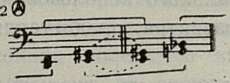

В первом предложении от исходных двух пар интервалов (в верхнем и нижнем ряду) движение переступает всего на одну ступень (четвертый интервал на верхней строчке второго такта и третий интервал на нижней в примере 2Б). Во втором же предложении (третий такт схемы) мысль идет много дальше, сильно превышая вершину гармонического развития первого предложения.

Каждое предложение имеет свое гармоническое завершение, которое нельзя назвать иначе, чем кадансом. Естественно, что при таком материале может не быть обычных для «трезвучной» тональности кадансовых средств. Органичность каданса зависит от того, насколько естественно используют кадансовые гармонии функциональные свойства основного гармонического материала.

Если в нашем случае основной прием функционального развития состоит в восходящем секвентном движении двух интервальных рядов, то торможение развития и одновременно уплотнение, концентрация гармонии достигаются в конце первого предложения возвратным движением гармонии и появлением третьего параллельного ряда терций (см. схему).

Во втором предложении средством более совершенного замыкания гармонического развития оказывается смешение звуков последних двух терций в обоих рядах, как показано в примере 2В. Два параллельно идущих, взаимно контрапунктирующих пласта в конце концов слились в единое целое, что безусловно наилучшим образом завершает все предыдущее развитие.

По гармоническим средствам ни срединная, ни заключительная каденции не похожи на обычные для классического периода половинный и полный совершенный кадансы. Но по своему значению в общей гармонической структуре, а еще более по соотношению между собой обе каденции совершенно аналогичны половинной и полной каденциям в обычном классическом периоде. Иначе говоря, эти гармонические каденции выполняют совершенно те же функции в гармонии целого, что и каденции в классическом пе-

_________

1 Впрочем, такие названия (а их, видимо, должно быть двенадцать), может быть, вообще не нужны, или же вместо них оказываются более удобными цифровые обозначения, где один и тот же элемент в исходной тональной позиции (или даже просто от звука «до») обозначается единицей, а все остальные вверх по полутонам — соответственно другими цифрами до двенадцати включительно, подобно единообразным аккордам в обычной тональности.

2 Вследствие недостатка места мы вынуждены ограничиться схемой, адресуя читателя к партитуре, изданной издательством «Музыка» в 1964 году.

риоде, но только без реального участия аккордов — носителей обычной функциональности. Здесь мы на высшем уровне встречаемся с той же проблемой новой функциональности: функциональность (но опять-таки в более широком смысле) не отмерла и не отошла ни в сторону, ни на задний план, но изменились (и коренным образом) носители функциональности (если отождествлять функциональность только с доминантовостью и субдоминантовостью, то таковой здесь почти нет вовсе).

Наконец, есть еще одна сторона развития гармонии, говорящая о большей полноте заключительного каданса по сравнению с серединным. В данной хроматической тональной системе существуют двенадцать различных тональных позиций для каждого аккорда и интервала. Относительная ограниченность диапазона развития в первом предложении выражается в том, что в нем использованы всего четыре позиции для малой терции и две — для большой. Благодаря этому сберегаются большие ресурсы развития для второго предложения. Во втором предложении используются уже по десять тональных позиций для каждого интервала, то есть почти все (неиспользованные ступени выписаны в примере 2Г). С этой точки зрения, каданс второго предложения в функциональном отношении также дает гораздо более полное завершение.

Нетрудно увидеть за этим соотношением воспроизведение в новом материале старого классического принципа. Существует немало классических периодов, в которых первое предложение функционально неполно (например, обходится лишь тоникой и доминантой, как в Adagio из Первой сонаты Бетховена), а второе обогащает гармонию полным использованием всех функций1.

Стравинский в данном случае делает то же самое. Только вследствие новых условий тональной системы — ее двенадцатиступенности — функциональное заполнение означает функциональное заполнение двенадцати ступеней (или во всяком случае приближение к этому). К неиспользованным ступеням создается такое же тяготение, как и тяготение к субдоминанте, если ее не было в первом предложении классического периода.

Таким образам, принцип полноты функциональности (что выражают основные формулы классической гармонии Т—S—D—Т для аккордовых последований и Т—D—S—Т для тональной структуры целого) в условиях современной двенадцатиступенной тональной системы превращается в принцип хроматической комплементарности. Эстетическая необходимость такого принципа очевидно обусловливается необходимостью максимального использования функциональных ресурсов развития, предоставляемых тональной системой.

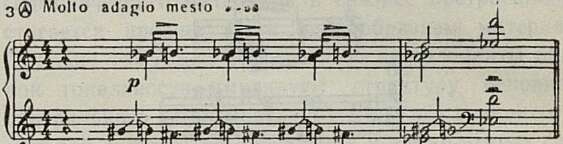

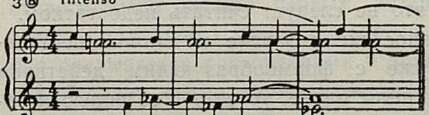

Не имея возможности сколько-нибудь подробно проанализировать формообразующую роль новой гармонии в более крупном сочинении, ограничимся лишь краткими указаниями к анализу пьесы Бартока № 144 из VI тетради «Микрокосмоса» (пьеса называется «Малые секунды и большие септимы»). Пьеса написана в сонатной форме с зеркальной репризой2. Вот начало главной темы (пример ЗА), побочная тема в экспозиции (3Б) и репризе (3В):

Пример

Если в примере из Стравинского могли быть сравнения с обычными доминантами и субдоминантами, если в атональной пьесе Шёнберга нашлись остатки обычных тональных функций, то в этой пьесе Бартока обычные доминанту и субдоминанту найти еще

_________

1 На этом же основана остроумная «игра» с двумя функциями — тоникой и доминантой — в до-мажорной Мазурке Шопена ор. 24 № 2, как бы оставляющая невыясненным тональный центр — до мажор или соль мажор. Все окончательно выясняется в коде, где к двум функциям присоединяется третья — субдоминанта.

2 Главная партия: такты 1–8; связующая: 9–17; побочная: 18–24; разработка: 25–42; побочная партия репризы и переход: такты 43–55; главная партия: 56–70. Последний десятитакт одновременно является кодой.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5

- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8

- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20

- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25

- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31

- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41

- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47

- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48

- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51

- 10. От редакции 60

- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62

- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75

- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81

- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84

- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91

- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103

- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105

- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108

- 19. Г. П. Продолжение следует 113

- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119

- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122

- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126

- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132

- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135

- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140

- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143

- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146

- 28. Новые грамзаписи 148

- 29. К 50-летию Октября 149

- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149

- 31. Три вопроса автору 153

- 32. Из фотоальбома музыканта 156

- 33. Поздравляем юбиляров 158

- 34. Зим И. Через тридцать лет 160

- 35. А. Б. Новости из Клина 161

- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162

- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163

- 38. Воротников В. Юным пианистам 163

- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163