VII и всех других (хотя бы в данном последовании применялась только часть их).

Эволюцию и перерождение тональных функций в современной музыке следует рассматривать как прямое следствие эволюции всей тональной системы в целом. Функции как отношения между элементами гармонии не могут не эволюционировать вместе с эволюцией самих этих элементов.

Лишь в некоторых (впрочем, довольно широких) пределах эволюция тональной системы может происходить как количественное накопление новых свойств, не дающее качественно нового результата в области функциональности. Сущность такого периода развития заключается в том, что функции доминанты и субдоминанты (а также тоники) исполняются все новыми и новыми созвучиями1. В конце концов контраст аккордов внутри одной и той же функции достигает такой степени, что может соперничать с контрастом между аккордами разных функций, а следовательно, грозит подорвать значение функциональных различий.

Эволюция тональной системы в конце концов приводит к изменению функционального соотношения между старыми аккордами и к установлению каких-то отношений (как старых, так и новых) между новыми аккордами. Одновременно это устраняет функциональную монополию формулы Т—S—D—Т для последования аккордов, хотя и не отменяет значение этой формулы целиком. Особые функциональные последования получили, распространение у русских композиторов (более всего у Мусоргского). В частности, на логике аккордовых последований отражается широкое применение натурального минора, для которого формула TSDT теряет свое обычное значение.

Чтобы конкретизировать то, что здесь подразумевается под эволюцией тональной системы, приведем три примера, написанные в одной тональности:

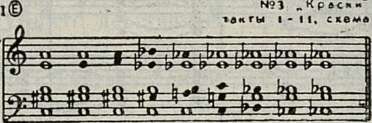

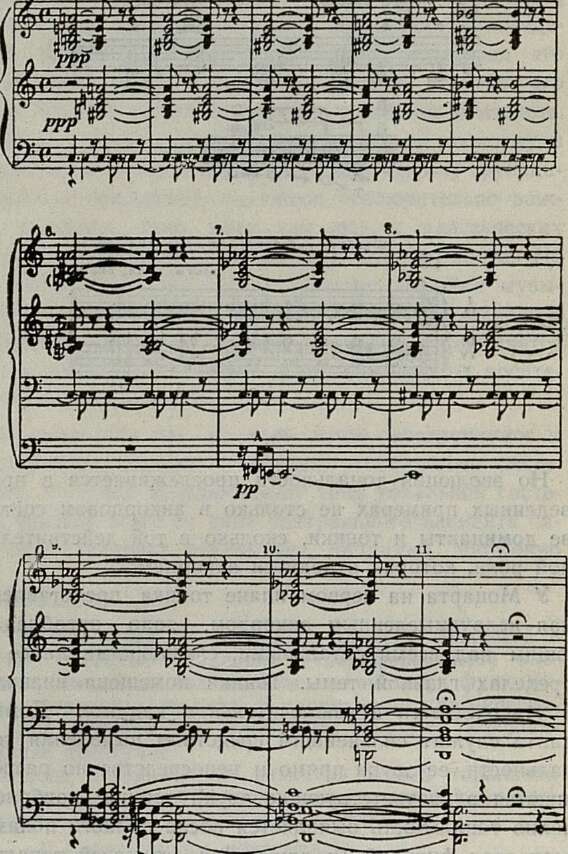

Хотя все три отрывка написаны в одной и той же тональности ля минор, между ними очень мало общих элементов. Между примерами Б и А общим является лишь доминантсептаккорд. Пример В не имеет общих аккордов ни с тем, ни с другим примером. Чтобы установить принципиально необходимые для существования ля минора элементы, приходится исследовать примеры более подробно (формы тоник и доминант выписаны в примере 1Г). В примере 1Б мы находим тонику в звуках начального мотива. В примере 1В тоническое и доминантовое трезвучия объединены в одну сложную

_________

1 Так, например, в конце первой части пьесы Грига «Весной» (ор. 43 № 6) II 6/4 применен в роли доминанты (так как состоит из двух доминантовых звуков и камбиаты). В конце ре-бемоль-мажорного Ноктюрна Шопена функция доминанты придана квинте и терции тонического аккорда. В «Сцене и цыганской песне» из «Испанского каприччио» тоникой сделана V ступень ре минора.

тонику (начало примера 1Е), по отношению к которой заключительный аккорд, как это ни странно, оказывается вводной доминантой, а направление тонального развития на начальном участке, следовательно, — вполне традиционным. Вследствие полигармоничности1 тоники доминантовость заключительного аккорда оказывается также многослойной и даже многоступенной (пример Д):

Пример

Но эволюция тональности прослеживается в приведенных примерах не столько в аккордовом составе доминанты и тоники, сколько в той действительной роли, которая отводится аккордам.

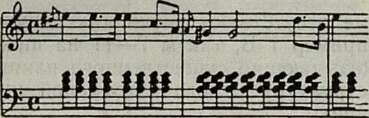

У Моцарта на первом плане тоника, представленная недвусмысленным аккордом, явно преобладающим над всеми остальными, следующими далее в пределах главной темы. Тоника помещена вначале и утверждается в заключительном кадансе. Доминанта служит сильнейшим средством выявления тональности, ее звуки прямо и непосредственно разрешаются в соответствующие звуки тоники: наиболее полно тональность выявляется после полного показа всех трех функций (и даже всех ступеней тональности).

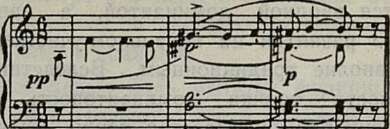

У Вагнера явно выражена тенденция завуалировать и даже вовсе вытеснить звучание тоники (принято даже считать, что во всем вступлении к «Тристану» тоника нигде не показана). При этом на первый план выдвигается даже не доминантсептаккорд, а звучность «тристан-аккорда» (такт 2). Связь первого аккорда с тональностями ля минор, ми-бемоль минор и до мажор в сильнейшей мере оказывает воздействие на тональное построение вступления в целом (как будто не тоническое трезвучие, а этот аккорд является центром системы).

В приведенном отрывке из пьесы Шёнберга (пример 1В) в основе гармонической структуры лежат два аккорда (первый и последний), совершенно одинаковые по своему строению и отличающиеся только тональной позицией2. Следовательно, последний аккорд в функциональном отношении является вводным к первому аккордом (высокой VII ступени). В первом аккорде, выполняющем роль тоники, объединены звуки тонического трезвучия и доминантового, утерявшего свою функцию. В сущности, все последование есть рассредоточенный параллелизм, сдвиг первого аккорда на полтона вниз. При этом каждый из пяти голосов, прежде чем шагнуть на полтона вниз, захватывает предварительно верхний полутон. Этим и определяется действительная функция каждого из промежуточных аккордов относительно крайних, а тем самым и относительно первого, принимаемого за центральный (подобный классической тонике). В результате образуется миниатюрный «волнообразный» пятиголосный канон со следующим порядком вступления голосов: II—I—IV—III—V (выделен в примере 1Е черными нотами).

Ля минор здесь — уже мнимая тональность. Приведенный пример действительно может считаться атональным, но не потому, что в нем нет тональности — тональность (или тональная система) всегда есть в музыке3, — а потому что определение тональности как ля минора почти ничего не объясняет в гармонии. Не тональность изжила себя, а изжил себя (в данном случае) термин «ля минор», уже слишком приблизительно, слишком неточно характеризующий новое содержание тональности. Все промежуточные аккорды никак не определимы с точки зрения «трех стержней»: это не тоника, не доминанта и не субдоминанта. Последний аккорд сходен с доминантой лишь по отношению к тонике только

_________

1 Полигармонией мы называем здесь расслоение единого вертикального комплекса на части, которые, будучи взяты изолированно, могут рассматриваться и как вполне самостоятельные созвучия.

2 В схеме отсутствуют звуки контрапунктирующего слоя (пример 1В, такты 7–11 на нижней строчке), не оказывающие существенного влияния на тональную структуру целого (этот слой имеет фоновое значение).

3 Если в музыке нет никакой тональной системы, она не производит впечатления чего-то осмысленного, тем более художественного. Притом наличие определенной тональности само по себе еще не обеспечивает логики и связности (плохая ученическая задача по гармонии может быть верхом бессмыслицы, если не считаться с требованиями тональной системы), точно так же как отсутствие обычной тональности — вовсе не доказательство нарушения логики.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- 1. Молчанов К., Прокофьев А. Комиссары 5

- 2. Галиев А., Чулюкин Ю., Шароев И. Семь цветов музыки 8

- 3. Сокольская Ж. Революции посвященная 20

- 4. Сохор А. Две "Тетради" В. Гаврилина 25

- 5. Гиппиус Е., Ширяева П. Из истории песни "Красное знамя" 31

- 6. Десятник Е. Запевала революции на Украине 41

- 7. Зелов Н. Они помогали бороться 47

- 8. Громов Арк., Шапировский Эм. У истоков 48

- 9. Холопов Ю. Формообразующая роль современной гармонии 51

- 10. От редакции 60

- 11. Глиэр Р. Письма к М. Р. Ренквист 62

- 12. д'Энди Венсан. "Папаша Франк" 75

- 13. Лист, Дюка, Роллан о Франке 81

- 14. Пазовский А. Музыка и сцена 84

- 15. Лемешев С. Из автобиографии 91

- 16. Барсов Ю. Без сопровождения 103

- 17. Яковенко С. Советскую песню - в консерваторию 105

- 18. Шахназарова Н. Симпозиум в Берлине 108

- 19. Г. П. Продолжение следует 113

- 20. Буковин А. "Эй, хлеб, хлеб черный!" 119

- 21. Нестьев И. Ювяскюльское лето 122

- 22. Шнеерсон Г. Наш друг Алан Буш 126

- 23. Буш Алан. Уот Тайлер 132

- 24. Житомирский Д. Проблемы советской оперы 135

- 25. Ауэрбах Л. Рассматривая проблемы программности 140

- 26. Баренбойм Л. Теория артикуляции Браудо 143

- 27. Поляновский Г. Хоры М. Коваля. Песни и хоры Г. Плотниченко 146

- 28. Новые грамзаписи 148

- 29. К 50-летию Октября 149

- 30. Говорят руководители театров и филармоний 149

- 31. Три вопроса автору 153

- 32. Из фотоальбома музыканта 156

- 33. Поздравляем юбиляров 158

- 34. Зим И. Через тридцать лет 160

- 35. А. Б. Новости из Клина 161

- 36. Брагинский А. Выставка-смотр 162

- 37. Гейбак М. Друзья из Цесика 163

- 38. Воротников В. Юным пианистам 163

- 39. Масленникова М. Танцы Сибири 163