кроется в недостаточной работе музыкальных руководителей. Во многих оперных коллективах, да, говорят, и в Большом театре, дирижеры, увы, очень часто не предъявляют к солистам должных требований, не ставят перед участниками постановки общей творческой задачи, не прорабатывают с исполнителем до тонкостей вокальный рисунок партии, а следовательно, не могут создать и подлинного музыкального ансамбля, для которого, как показали миланцы, вовсе уж не обязательно иметь какие-то сверхвыдающиеся голоса.

Труд певца складывается из ежедневного, обязательного тренажа голоса (с утра, а не после того, как человек уже утомлен организационными и бытовыми делами!) и кропотливой работы с концертмейстером над репертуаром (даже над старым). К сожалению, многие вокалисты игнорируют занятия, инструментом (фортепиано) не владеют, сами подготовкой репертуара не занимаются. Это приводит к плачевным результатам. Организация творческого процесса, дисциплина труда — вот, по-моему, вопросы очень важные для нашего вокального искусства.

*

Надо полностью восстановить авторитет музыкального руководителя оперного спектакля, чтобы люди не говорили, что они идут сегодня смотреть оперу. Надо снова приучить аудиторию слушать оперу, чтобы получать эстетическое удовольствие от музыки и вокального мастерства.

Утвердить авторитет какого-либо работника в приказном порядке невозможно. Поднять авторитет дирижера может только сам дирижер. И не криком, не стучаньем кулаком по столу, а повседневной, заинтересованной и кропотливой работой со всем составом исполнителей и с каждым певцом в отдельности. Эти традиции нам не занимать, их надо просто возродить.

*

В связи с этим вновь напрашивается вопрос о подготовке оперных дирижеров. Практика сегодняшнего дня показывает, что оперные театры испытывают острую нужду в опытных, хорошо знающих оперный репертуар и умеющих работать с исполнителями дирижерах. Мне кажется, что для того, чтобы быть оперным дирижером, надо прежде всего иметь к этому склонность, любить певцов, пение, хорошо понимать его природу. Выявлять эту склонность надо, очевидно, уже в процессе обучения новых дирижерских сил.

Вокалисты миланской оперы преподали хороший урок нашей певческой молодежи. Они показали, что благодаря упорной и правильной работе певец с самыми скромными голосовыми данными может прийти к желаемым результатам и принести пользу в оперном деле любых масштабов. Хочется надеяться, что многие задумаются над этим и пересмотрят свое отношение и требовательность к труду, тем более, что у нас есть немало молодых певцов, богато одаренных природой.

Надо только совершенствовать свое мастерство и не думать, что искусство пения заключается только в громком звучании, существует еще главное — музыка.

В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Н. ШУМСКАЯ

ДМИТРИЙ БЛАГОЙ

Л. ГИНЗБУРГ

М. НЕСТЬЕВА

А. ТУМАНОВ

Т. ГАЙДАМОВИЧ

И. БЕЛЕНЬКАЯ

Р. ГЛЕЗЕР

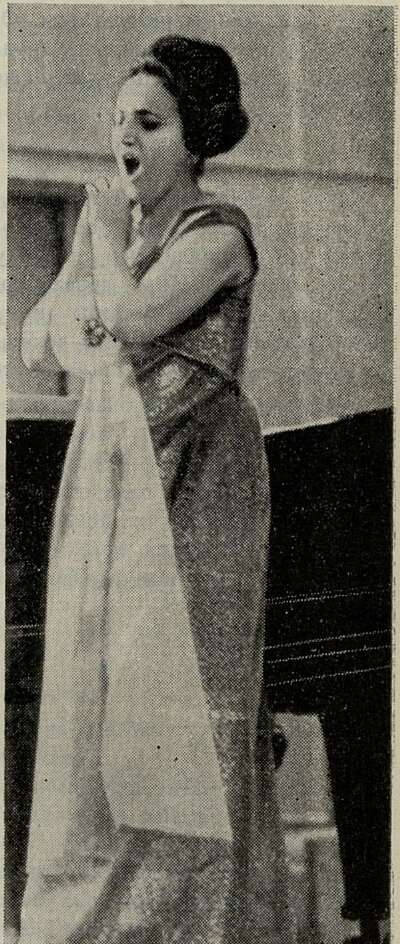

Поет Долуханова

Мы давно знаем Зару Долуханову как обладательницу гибкого колоратурного меццо-сопрано. Но в концерте на фестивале «Русская зима» она блистательно пела арии Тоски и Манон (из одноименных опер Пуччини), тончайшие по отделке концертные вокализы А. Арутюняна, «хрупкие» вокальные миниатюры М. Таривердиева на стихи Б. Ахмадуллиной и Л. Мартынова, романсы Ю. Шапорина, песни С. Прокофьева и Шуберта, продемонстрировав такое яркое звучание высокого регистра, какое доступно лишь певцам, обладающим сильным лирико-драматическим сопрано.

Неограниченна способность артистки к перевоплощению. Для каждого автора Долуханова умеет найти особую, нужную именно для данного произведения душевную настройку, эмоциональную и психологическую атмосферу музыкального повествования. Трагически пламенное «Заклинание» Ю. Шапорина потрясает в ее интерпретации как гневный протест против смерти, разлуки, небытия; трогает и вызывает глубокое сочувствие «Маргарита за прялкой» Шуберта; радует и забавляет «Болтунья» С. Прокофьева. И все это искренно, от души... Поет Долуханова естественно, просто, словно бы и не предшествовал этому огромный, самозабвенный труд. Кажется, что петь для нее все равно, что дышать, и что думает она только о музыке, о слове в музыке и о чувстве в музыке.

В романсе Ю. Шапорина «Прохладой ночь дохнула», насыщенном романтикой русского «музыкального востока» и поэзией искреннего человеческого чувства, голос певицы полон нежности и теплоты, дыхание словно не прерывается, звуки как бы переливаются один в другой. Мелодия беспредельна в своем течении.

Совсем иные требования предъявил исполнительнице в своих музыкально-поэтических новеллах М. Таривердиев. Его образное мышление оригинально синтезирует музыкальную декламацию, пение, инструментальное звучание, приемы, идущие от современного джаза или эстрадного искусства западных шансонье. Закономерности разговорной речи с ее интонационной остротой, тонко детализированной альтерацией звуков и ритмической свободой определяютважную роль цезур, пауз, распределения акцентов, кульминаций и спадов.

Все это чутко восприняла Долуханова; передавая психологическую содержательность и театральность лаконичных «моносцен», она тонко подчеркнула и их эмоциональный подтекст, и стилистические особенности. В цикле на стихи Б. Ахмадуллиной («Пятнадцать мальчиков», «Старинный романс», «Я думала, что ты мне враг») это юношеская стремительность it трепетность поэтической интонации, интенсивность и бескомпромиссность душевной жизни молодой героини. В романсах на стихи Л. Мартынова налет легкой

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Призыв матери 5

- Песни Александры Пахмутовой 8

- В. Рындин — театральный художник 13

- «Октябрь» в Большом 22

- Своей дорогой 26

- Живая русская традиция 33

- В стране Курпатии 36

- «Ночной поезд» 41

- Песни из цикла «Акварели»: «Клены», «Эй, дождик!» 46

- Пятая премьера 50

- В партитуре и на сцене 53

- Одесские очерки 60

- Говорит Бенджамин Бриттен 67

- Новые перспективы 68

- В восприятии наших современников 80

- Разговор о Равеле 84

- Совершенствовать вокальное мастерство 89

- Поет Долуханова 98

- Новое в программах 99

- Солирует контрабасист 100

- Александр Слободяник 101

- Молодежь из Тбилиси 102

- Трио «Бухарест» 102

- Письма из городов. Донецк 103

- Письма из городов. Кисловодск 104

- Телевидение: С карандашом у экрана 105

- По следам наших выступлений: Дети ждут! 107

- «Воццек» и музыкальный экспрессионизм 109

- Нестареющая музыка 119

- Фестиваль в Познани 123

- Быдгощ и Торунь, 1966 127

- Письмо в редакцию 129

- Большой театр в Милане 130

- Спустя два века 139

- Вдумчивый музыкант-педагог 141

- И скучно и грустно 144

- Коротко о книгах 146

- В смешном ладу 148

- Поздравляем женщин! 150

- Хранительницы песен 154

- Трагедия исчезнувшего села 155

- «Княжна Майя» 156

- На сцене — герои Маршака 156

- В союзах композиторов 157

- Поздравляем юбиляров 157

- Поздравляем юбиляров 158

- В Поволжье 159

- Второе рождение 159

- Новая роль. Неожиданный дебют 161

- «После третьего звонка» 161

- Бетховенский цикл в Казани 161

- Колхозная музыкальная 162

- Премьеры 163

- Памяти ушедших. П. Ф. Покромович 165