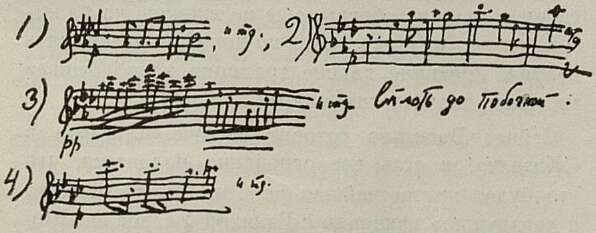

На это обратил мое внимание Л. Мазель, хотя в общем одобрил статью: спасибо ему за то и другое. Но неточность здесь больше словесная, чем смысловая. Я хотел сказать, что музыка заключительной партии является вторым, новым психическим, эмоциональным моментом, что все предыдущее написано в одном душевном строе, хотя и распадается на четыре раздельных эпизода:

Пример

Некоторым слушателям меньше всего понравилась именно эта соната в исполнении Рихтера. Незадолго до этого ее играла в Москве Анни Фишер, прекрасная венгерская пианистка, которую я на этот раз, к сожалению, не слышал. Одна пианистка-педагог говорила мне, что предпочитает в этой сонате Фишер. Вероятно, так думают многие. Я чрезвычайно ценю Фишер и полагаю, что она, наверное, сыграла сонату как-то «проще», человечнее, более понятно, чем Рихтер; не надо было карабкаться на «горные вершины», ведь «тихие долины» гораздо уютнее... (Не подумайте, что я выражаю малейшее неодобрение Анни Фишер: я одинаково люблю и «тихие долины», и «горные вершины»..)

И конечно, уж эта соната самая «человечная» и человеческая из всех трех: повествование (третья и четвертая части) от одиночества и смертельной скорби о смертельном недуге и возвращение к жизни силою духа, — cogito, ergo sum, ergo vivo...1

О последней сонате, соч. Ill, и говорить не буду, боюсь, что если начну, то никогда не кончу. Лучше всего прочитайте внимательно доклад музыканта Венделя Кречмара, одного из персонажей романа «Доктор Фаустус» Томаса Манна (восьмая глава): «Почему в фортепианной сонате опус 111 Бетховен не написал третьей части?» — доклад, сделанный умнейшим лектором заикой в городке Кайзерсашерне перед аудиторией из нескольких человек ) среди которых был герой романа, композитор Адриан Леверкюн.

Но лучшим «комментарием» к этой сонате будет все-таки интерпретация Рихтера.

На этом пора бы и кончить столь затянувшуюся рецензию (!). Но не могу не прибавить еще два слова о «бисах». На первом концерте были сыграны четыре пьесы Брамса: Интермеццо ля минор, Баллада соль минор, Интермеццо ми бемоль минор из соч. 118 и Интермеццо до мажор из соч. 119, а в конце — Двенадцатый (до-минорный) этюд и Ноктюрн фа мажор (№ 4) Шопена.

Рассказать забавную подробность? Когда я зашел к Рихтеру после концерта в артистическую, то сказал: «Я боялся, что после Ариетты из соч. 111 "бисов" не будет, как хорошо, что играл все-таки "на бис"». На что он ответствовал: «Как же я мог не играть, когда так ужасно звучал Бетховен, надо же было исправить...» Мое лицо, вероятно, выразило крайнее удивление, и он стал объяснять, что рояль ему показался ужасным — крикливым, разбитым, он все время сражался с ним и т. д., — «лучше была 32-я соната». Картина эта была мне давно знакома. Сколько раз, бывало, зайдешь к нему после концерта — публика в восторге, — скажешь ему слова благодарности за испытанную радость и услышишь в ответ: да, у меня хорошо вышло это место (какие-нибудь 16 тактов), а остальное — и скорчит кислую гримасу. Наивные люди иногда думают, что «Рихтер кривляется», им кажется, что он не может не видеть и не сознавать впечатления, производимого им на публику. Менее наивные считают, что он себя недооценивает, совсем ненаивные, к ним и я себя (наивно) причисляю, знают, что он говорит чистейшую правду. Мой замечательный учитель Леопольд Годовский сказал мне однажды: «Я дал в этом сезоне 83 концерта, а знаете, сколькими я был доволен?» — И после паузы показал три пальца: — «тремя!»

Кому выпала доля носить на своих плечах «легкое бремя» высокого искусства, тот не впадает в зазнайство (к сведению некоторых молодых музыкантов).

Едва Рихтер начал играть ля-минорное Интермеццо Брамса, у меня (как всегда) промелькнуло: играет другой пианист! Но не буду разбирать подробно каждую пьесу, скажу только, что Брамс восхитил меня еще больше, чем Бетховен.

Особенно прекрасно было исполнение гениального Интермеццо соч. 118 № 6! Эта бездна скорби в мелодии и гармонии — до чего же она была чудесно передана! Признаюсь, я не мог удержать слез, несмотря на то, что это Интермеццо часто играют у меня в классе, и подчас оно мне «оскомину набивало».

Довольно.. Тютчев прав: мысль изреченная есть ложь... когда говоришь о музыке.

_________

1 «Я мыслю, следовательно, существую, следовательно, живу...» (лат.)

Б. Львов-Анохин

Танцует Владимир Васильев

По-настоящему масштабная артистическая индивидуальность всегда «ставит» своим творчеством общие проблемы искусства.

О Васильеве можно смело и без обиняков говорить как о художнике сильном и самобытном. Его талант удивительно радостен, непосредствен, и вместе с тем он пробуждает думы об очень серьезных, насущных вопросах профессии, заставляет уважительно вспоминать прошлое и с надеждой смотреть в будущее нашего искусства. В творчестве Васильева чувствуется прочная основа лучших традиций русской хореографии, и вместе с тем оно пример смелого поиска. Вот почему молодой танцовщик представляется сейчас наиболее значительным балетным артистом своего поколения.

Васильев — воспитанник Московского хореографического училища. Поэтому надо вспомнить о традициях именно московской школы мужского классического танца. Лучшие представители этой школы — В. Тихомиров, М. Мордкин — даже в старом, традиционном репертуаре утверждали черты яркого, если можно так сказать, «танцевального» реализма. Им была свойственна волевая, мужественная манера, патетический жест.

Такой актер, как М. Мордкин, явно тяготел к смелой характерности танца. Он боролся с безликостью мужских партий, создавал драматически насыщенные образы, как Мато в «Саламбо», охотно обращался к игровым ролям (Хан в «Коньке-горбунке»), танцевал множество чисто характерных партий и концертных номеров.

И вот эта мужественная, волевая манера танца, стремление к полнокровной характерности образа снова оживает в творчестве Васильева.

Реалистическая, глубоко демократическая природа его дарования кажется закономерным и органичным продолжением очень плодотворных линий русской, московской исполнительской школы. И вместе с тем это подлинно современный актер, способный к постижению всех сложностей и тонкостей советской хореографической мысли. Танцуя Данилу в «Каменном цветке», он легко осваивает глубину музыкального и танцевального симфонизма С. Прокофьева и Ю. Григоровича.

Пока Васильев является создателем, первым исполнителем только одной партии Иванушки в «Коньке-горбунке» Р. Щедрина. Но, по сути дела, почти все исполняемые им партии, даже в очень старых балетах, — первооткрытия. Он способен создавать образы, еще не жившие на балетной сцене, и по-своему, по-новому раскрывать партии, имеющие давние традиции и «обросшие» не менее давними штампами.

Сейчас Васильев готовит партию Альберта в «Жизели», и есть все основания надеяться, что это будет интереснейшая работа. Он музыкально и «воздушно» танцевал с Галиной Улановой «Шопениану», его легко представить себе з таком острейшем балете, как «Блудный сын» С. Прокофьева, а когда думаешь о том, кто бы мог идеально воплотить на балетной сцене героя нашей современности, станцевать, сыграть, сплясать ну, скажем, Василия Теркина, то опять прежде всего вспоминаешь о Васильеве. Вот приблизительно очень бегло намеченный круг его возможностей, надежд, связанных с его именем.

Артистический диапазон Васильева необычайно широк, у него нет амплуа, он танцует самые разнообразные, «противоположные» по краскам партии. Кажется, что он может все. Все... кроме одного. Ему никак не удается предстать в облике академически правильного, образцово аккуратного классического кавалера, галантного, холодного, демонстрирующего безупречное хореографическое и «аристократическое» воспитание. Кажется, что в этой форме он всегда будет неинтересен и, главное, ему самому в ней будет неинтересно. Ему не нужны партии, в которых невозможно еыйти за рамки установившихся канонов. Он все должен делать по-своему. В этом его сила. У него должен быть свой репертуар.

Такой великий танцовщик, как Вацлав Нижинский, танцевал «Жизель» и «Лебединое озеро», но все своеобразие его уникального дара раскрылось в балетах, поставленных для него, в партиях, созданных им: «Видение розы», «Шехеразада», «Послеполуденный отдых фавна» и т. д. Его гений сказывался в отходе от привычных балетных обликов и канонов, а не в подчинении им. Дело театра, балетмейстеров — понимать природу лучших актеров и думать о наиболее полном раскрытии их возможностей. К каждому нужен свой подход; обезличка, равнодушное ремесленничество здесь губительны.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151