явно уступают место совсем другим героям.

Музыка Четырнадцатой, Пятнадцатой, Семнадцатой и Восемнадцатой симфоний наполнилась живительными соками мелодий, близких народным, острее стал динамизм, посветлели тона и краски. Эти черты особенно проявились в Семнадцатой симфонии (1936– 1937), подтекст которой объясняет сам композитор: «раскрытие и расцвет личности в переживаемую нами великую эпоху». А вот что говорит Мясковский о содержании Восемнадцатой симфонии (1937), написанной к 20-летию Октябрьской революции: «...Настроение ясности, бодрости, беззаботности, радости, чувства как бы коллективного удовлетворения достигнутым...»

Двадцать первая симфония (1940) — лирико-философское обобщение дум и чувств художника наших дней.

Великой Отечественной войне посвящается Двадцать вторая симфония-баллада (1941). Героям ленинградцам и Кирову — кантата «Киров с нами» (1942). Отзвуки военных дней слышатся и в Двадцать четвертой симфонии (1943).

Мироощущение советского человека, выраженное через широкую сферу лирических неторопливых раздумий и волевых устремлений, торжество и победа светлых идеалов дороги нам в Двадцать седьмой симфонии (1949–1950)...

Чтобы конкретно представить себе и оценить то новое и одновременно художественно ценное, что заключено в творчестве Мясковского, следует подробнее охарактеризовать содержание его музыки. Приметы нашего времени наиболее убедительно проявились в ее лирических образах, в мужественной энергии и, наконец, в сфере жанровой характерности.

Сначала о лирике. Чем глубже постигал композитор окружающую действительность, тем полнокровней звучали в его музыке лирические струны. Лиризм, как проявление души художника, определяет неотразимую прелесть многих страниц Пятой и Шестой симфоний, их эмоциональную «заразительность». Вспомним также, что Девятую симфонию композитор задумывает «по возможности в лирико-безмятежном плане»; одну из трех оркестровых сюит он прямо называет «Лирическое концертино»; мягкой задушевностью овеян до-минорный Струнный квартет (соч. 33 № 2).

Тяготение к лирике свидетельствует о глубоком понимании Мясковским основных тенденций развития реалистического искусства, верном ощущении духовного мира советского героя, который требовал от него — художника социалистической формации — нового эмоционального строя искусства.

Достаточно вслушаться в звучание лирических образов первых частей или финалов симфоний Мясковского 30-х годов, чтобы живо представить себе, насколько изменились и обогатились они по сравнению с образами предыдущих произведений. Только теперь появляется в его музыке та особая мелодическая широта, певучесть, пластичность, которые затем окончательно покорят слушателей в Двадцать первой и последующих за ней симфониях. Их характеризует особая приподнятость, внутренний пафос и одновременно сдержанность общего тона. В авторских ремарках, как правило, отсутствуют обозначения rubato, редко встречается eon passione. Полнота чувств — возвышенных, благородных, светлых — рождается как бы от проникновения в самую суть явлений новой жизни.

Меняется не только содержание лирических тем, но и их роль в структуре сонатных аллегро. Они становятся как бы центром замысла, появляются в моменты кульминаций (в разработках, репризах), приобретают значение главенствующих образов, к которым направлено все развитие музыки.

Обратимся к примерам, в которых типические черты лирики Мясковского проступают с наибольшей художественной убедительностью. При этом хочется заострить внимание прежде всего на мелодике, как наиболее «чувствительном» к воплощению эмоциональных оттенков средстве музыкальной выразительности.

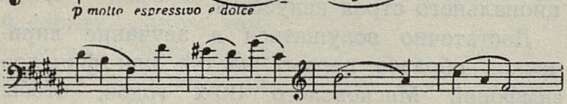

Привлекателен патетический тон распева в теме побочной партии из финала Двенадцатой симфонии. Ровное движение мелодии с широкими ходами и длительными остановками на сильных долях такта, ясно выраженный мажорный лад, спокойный темп, наконец, преобладание бархатного тембра струнных, оттененных фаготами, создают впечатляющий эмоциональный образ. Быть может, если судить строго, новое здесь еще не обладает силой высокого художественного обобщения, но именно особенностями музыки вызвано авторское указание на характер исполнения: «приподнято, все более экспрессивно». В сфере лирических переживаний композитор

стремился выразить чувства удовлетворения, связанные с победой нового строя.

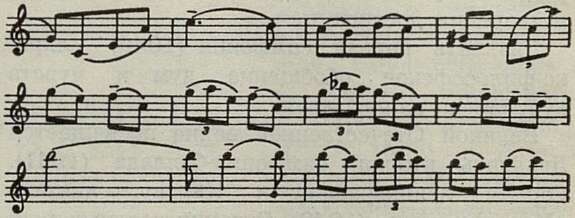

Пример

И от этой симфонии протягиваются нити к дальнейшему творчеству Мясковского, в котором немало лирических страниц, отмеченных высокими художественными достоинствами. Многие черты роднят их с темой финала Двенадцатой симфонии, что, безусловно, говорит о глубоком единстве стиля художника. Поскольку же тема Двенадцатой симфонии, как убеждает ее программа, да и само ее звучание, отражают светлое в современной действительности, мы имеем основание утверждать, что и другие лирические образы Мясковского из того же источника вдохновения.

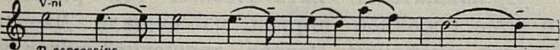

Аналогичными чертами, например, отличается лирическая тема первой части Семнадцатой симфонии (побочная партия). Ее основной эмоциональный характер (светлый покой, умиротворенность и одновременно гимническая восторженность) устанавливается почти сразу в многократном повторении начального звука. Когда же голос, оттолкнувшись от этого звука, поднимается вверх, создается впечатление «радужного взлета». Очень выразительное неторопливое интонирование, распевность, подкрепляемая устойчивой гармонией, способствуют созданию образа большой значимости, проникнутого ярким пафосом.

Пример

Пожалуй, впервые у Мясковского лирическая тема подобного рода звучит столь светло и жизнеутверждающе. Мажорная тональность (до мажор), бархатный тембр струнных и валторн, дополненный звучанием контрфагота (педаль на тонике), закрепляют ее оптимистическое звучание.

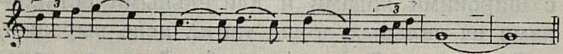

Выразительные средства, найденные композитором для лирических образов Двенадцатой и Семнадцатой симфоний, используются и в побочной партии Двадцать первой. Композитор выражает свои настроения в широкой, свободно развертывающейся мелодике. Сочетание патетической кульминации, спокойного распева и проникновенного «интонирования» создает ощущение неторопливого, задушевного разговора, непринужденного, ничем не скованного течения дум и чувств.

Пример

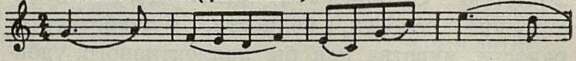

Другой пример — финал Двадцать пятой симфонии. Думается, не случайно в музыку маршевого, апофеозного характера Мясковский вводит медленную тему из первой части. Она не нарушает активного настроения, ибо в ней самой звучат приподнятые, гимнические «ноты», столь типичные для лирических образов композитора.

Область лирики всегда была близка Мясковскому — и в пору создания «Аластора», романсов на слова Баратынского, и на протяжении всего дальнейшего творческого пути. Естественно, что в известной мере сохранилась и преемственность присущих ей музыкальных средств. Тем не менее в процессе кристаллизации современных образов формировались такие черты творческого почерка художника, которые были способны наиболее правдиво и метко воссоздать новый мир чувств. В качестве типических особенностей музыки Мясковского отметим неторопливое развертывание мелодики по диатоническому звукоряду, спокойное, размеренное движение с остановками на опорных звуках лада, широкие ходы в нисходящем и восходящем направлениях, которые затем «компенсируются», заполняются плавным развитием, включающим зачастую триольные обороты. В произведениях последнего периода все более закрепляются обороты речитативно-патетического характера (мы встречались с ними еще в Шестой симфонии), органически связанные с

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151