НАШИ ЮБИЛЯРЫ

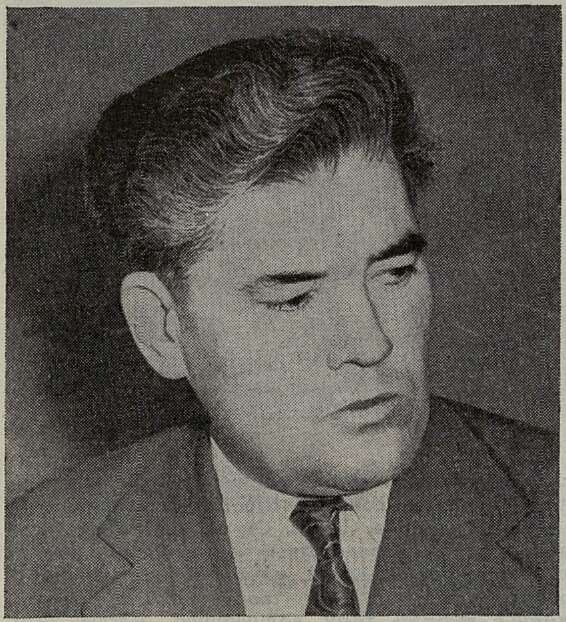

Х. Ф. Ахметов

Не верится, нет, не верится, что Хусаину Ахметову исполнилось пятьдесят лет!

Кажется, что только вчера был этот веселый, солнечный день, когда я, случайно заглянув в один из классов Московской консерватории, увидела стоящего у рояля высокого плечистого молодого человека с густой шапкой волнистых черных волос. Он пел. И песня захватила его целиком: полуприкрытые веками черные глаза были устремлены куда-то далеко, мелодия словно увела его за собой в просторы башкирской степи.

Когда юноша кончил петь, я, извинившись за «вторжение», спросила о содержании песни, и мы разговорились. Оказалось, что Хусаин Ахметов приехал в Москву из Башкирии, что он студент композиторского отделения Башкирской национальной студии Московской консерватории, где занимается под руководством Ан. Александрова (несколькими годами ранее он уже закончил курс обучения в студии как вокалист).

Это было в 1945 году, а через год, завершив учение, Ахметов уехал в родную республику и начал самостоятельный творческий путь.

Когда-то один из исследователей Башкирского края отмечал, что от башкирских песен веет «...настроением, полным бодрости, мечтательности, стремления куда-то вдаль и ввысь, какой-то чарующей и благородной поэзией».

Эта одухотворенность, издавна присущая башкирскому национальному искусству, отличает и творчество Ахметова.

Больше других композитора привлекают вокальные жанры. Мелодии его песен и романсов (многие из них широко известны в республике) пленяют красотой, пластичностью, естественностью слияния поэтических и музыкальных интонаций.

Песни, раскрывающие образы современников, связанные с темами труда и сегодняшней жизни молодежи («Нефтяница Гулькей», «Песня комбайнера» и «Песня комсомола») по характеру близки к русским советским массовым песням.

Немало сделал Хусаин Файзуллович для развития молодого башкирского хорового искусства.

Пишет Ахметов и для различных инструментов, и для симфонического оркестра («Лирическая сюита»), и для музыкального театра (балет «Дружба» — в содружестве с Н. Сабитовым); в любом его произведении полнокровно и ярко проявляет себя песенное, мелодическое начало. Здесь, видимо, сказывается большой опыт «общения» с народной музыкой, накопленный композитором с самого детства. Ведь он родился в семье бедного крестьянина из деревни Чингизово Баймакского района. Рано потеряв отца, Хусаин взвалил на свои юношеские плечи заботу о семье. Он шел в искусство нелегким путем. Но школа жизни для художника подчас не менее важна, чем профессиональное обучение.

Ахметов не ограничивается лишь композиторской деятельностью. Он руководит Башкирской филармонией, много сил отдает общественной работе (как депутат Уфимского горсовета, заместитель председателя республиканского Комитета защиты мира и т. д.).

Заслуги X. Ахметова в области музыкального искусства отмечены правительственными наградами, присвоением высокого звания заслуженного деятеля искусств БАССР и РСФСР.

Радостно, что свое пятидесятилетие композитор встречает в расцвете творческих сил. Недавно он закончил струнный квартет, а сейчас помыслы его отданы опере о славных тружениках, нефтяниках советской Башкирии.

Н. Шумская

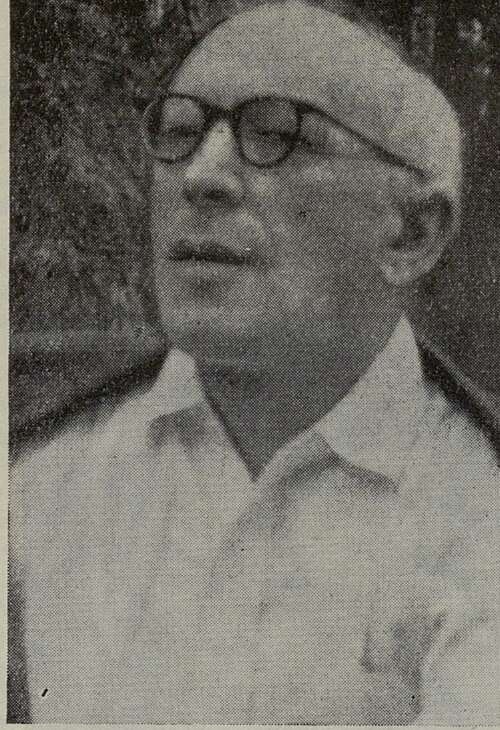

В. А. Белый

На рубеже двадцатых и тридцатых годов во всех областях советского искусства бурно проявились таланты пришедшей на культурный фронт молодежи. Это было вполне закономерно; завершился восстановительный период в нашей экономике, все силы народа напряглись перед новым взлетом — небывалым строительством пятилеток. Замечательное время!

Вспомним плеяду одаренных людей, блиставшую в те годы. Маяковский, Демьян Бедный, Багрицкий, Эйзенштейн, Вишневский, Прокофьев, Мясковский, Мейерхольд — и вплотную к мастерам подходит молодая, жаждущая отдать свой

талант народу смена. Это времена горячих диспутов о путях искусства, о направлениях и стиле. И еще: наше искусство готово схватиться с идеологическим противником, буржуазным искусством. Одна за другой одержаны победы: на весь мир звучит голос Маяковского, фильмы о «Потемкине» и Чапаеве демонстрируют наш могучий скачок в области кино, советская музыка становится явлением международным.

Наверно, не так ново то, о чем я сейчас пишу. Однако мне и моим сверстникам протекшие три с лишним десятилетия не кажутся страницами учебника — это время для нас живет и дышит. Только в первых рядах мастеров сегодня идут те, кто начинал в дни моей молодости...

«Новые песни придумала жизнь», — говорилось в светловской «Гренаде». Именно новой песней заявила о себе в начале 30-х годов группа молодых музыкантов. Среди них одним из самых одаренных был композитор Виктор Белый. Уже в то время он пользовался уважением товарищей, как отличный музыкант, знающий педагог, редактор.

Конечно, не случайно завязывались дружеские отношения между музыкантами и поэтами: народу хотелось петь новые песни с новыми словами, песни не камерного звучания, а подлинно массовые. Так мы сблизились с Виктором Белым, и наше общение закрепилось совместной работой — мы сочиняли песни, обсуждали их в среде музыкантов и поэтов и, если убеждались в том, что произведение заслуживает быть исполненным, сами несли его в народ. Повторяю: прекрасное, радостное время!

Так же, как Белый дружил и работал вместе с другими поэтами (Светловым, Сурковым, Шведовым и др.), так и я дружил и работал с его товарищами (Давиденко, Ковалем, Шехтером, Чемберджи и др.). Что может быть увлекательнее, интереснее и красивее, чем содружество за рабочим столом, за роялем! Это всегда состязание, поединок, раскрытие лучших сторон характера. Это полная приключений поездка в незнаемое, где пробуются силы и ловкость. Спасибо Виктору за великолепные часы труда! Мои товарищи-поэты, подтвердите мою правоту, если вы когда-либо испытывали счастье совместного творчества. А неудачи? Ведь и в них проявлялись наши характеры и душевные свойства. И мы выходили из трудных испытаний окрепшими, обогащенными и еще более сдружившимися. Музыка и поэзия присутствовали во всем — не только в строчках слов и нот, но и между ними, за ними, впереди них.

Виктор Белый — человек немногословный, но его умная беседа содержательна. Таков он и в музыке: песни его долговечны, значительны. Вспомним знаменитого «Орленка», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Песню смелых», «В защиту мира». Или такие великолепные вокальные произведения, как «Двадцать шесть», «Маленький летчик», «Песня о девушке-партизанке», «Баллада о капитане Гастелло», или страницы вокального цикла «Светить всегда» на слова В. Маяковского. Белый — автор замечательных хоров a cappella, обработок народных песен и песен революции. Мастерски созданы его инструментальные произведения (Скрипичная и фортепианные сонаты, Шестнадцать прелюдий на темы народов СССР). Он великолепно чувствует театр. Он редкостный исполнитель-пианист, действительно редкий, а это для композитора очень важно. В его творчестве сочетаются уменье выбрать тему, волнующую массы (это талант коммуниста!), и зрелое мастерство строгого, высокообразованного музыканта.

Что касается его строгости и взыскательности к себе и к другим, то именно эти качества привлекают к Белому учеников. Он умеет учить и вдохновлять. Истинный артист, оригинальный художник, мыслитель, Виктор Белый дает пример более молодым товарищам — пример высокой идейности, верности делу коммунистического и эстетического воспитания народа (вот уже шесть лет он возглавляет журнал «Музыкальная жизнь», адресованный самым широким кругам любителей музыки), пример неутомимого трудолюбия и поисков нового, пример принципиальности в работе, дружбе.

И еще вот что привлекает меня к Белому: его тонкий, человечный юмор — свойство глубокого ума и знания жизни. Выступления по поводу юбилея (а моему другу исполнилось шестьдесят лет) полагается заканчивать пожеланиями. Так вот, я желаю Белому оставаться всегда таким, каков он есть. Очень хочу еще не раз поработать с ним как в былые годы — весело, трудно, интересно.

Илья Френкель

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- За музыку коммунистического завтра! 9

- Советской Белоруссии — 45 лет 15

- Диалектика искусства 17

- Сила песни 25

- К итогам дискуссии 33

- Вариации на неизменную тему 43

- Новому — дорогу! 47

- Готовить разносторонних музыкантов 50

- Надо искать выход 52

- Режиссер в опере 53

- Второе рождение оперы 59

- Впервые на советской сцене 64

- Первая азербайджанская балерина 67

- Эскиз портрета 72

- Музыканты из Молдавии 75

- В честь Пабло Казальса 79

- Памяти Лео Вейнера 82

- Имени Никколо Паганини 83

- Из воспоминаний 85

- В концертных залах 93

- Талант публициста 104

- Думать, спорить, искать 106

- Опера? Музыкальная новелла? 108

- «Главное, ребята, сердцем не стареть…» 112

- «Военные» симфонии Онеггера 120

- Музыка, возвращенная народу 132

- Живой Пуленк 134

- Чем озабочен второй гобой? 137

- Больше инициативы 139

- О нашем современнике 145

- Тема, оставшаяся нерешенной 147

- Нотография 152

- Наши юбиляры. Х. Ф. Ахметов, В. А. Белый 153

- Хроника 155