Композиторы — об исполнителях

Энтузиаст камерного пения

1955 год. Небольшой зал Дома актера в Киеве. Собрались, как всегда, любители камерной музыки. Сегодня поет Галина Сухорукова. Имя это для большинства присутствующих ново. Молодая певица, окончившая консерваторию и выступавшая некоторое время в студенческой оперной студии, недавно стала солисткой Киевской филармонии. И вот ее первый самостоятельный концерт. В программе — романсы советских украинских композиторов. Я уверен, что все, кто был тогда в зале, порадовались рождению нового таланта. В тот вечер прозвучала и моя «Маленькая баллада» — миниатюра на слова Роберта Бернса, спетая удивительно просто, тепло и искренно. Говорят, что хороший исполнитель способен вызвать к жизни новые произведения. Творчество Г. Сухоруковой убеждает, насколько это справедливо. Ее талант безусловно оказал большое влияние на развитие вокальной камерной музыки на Украине (разумеется, процесс этот не односторонний: композитор влияет на исполнителя, а исполнитель стимулирует творческий рост композитора). Умение глубоко проникнуть в содержание сочинения и тонко раскрыть его, превосходное чувство стиля, красивый голос (меццо-сопрано), безупречная вокальная техника и, наконец, огромное трудолюбие — вот те качества, которые привлекают украинских композиторов в творчеоком облике певицы.

Многие из них, в том числе и автор этих строк, создавали свои романсы с расчетом на то, что их исполнит Г. Сухорукова. Причем певица обычно разучивает все, что написано, и лишь затем в общении со слушателями отбирает самое лучшее в свой постоянный репертуар. Она не ждет, пока новинка получит признание на концертной эстраде, а чаще всего сама, на свой страх и риск, открывает ее слушателям, становясь своего рода «испытателем» произведения, летящего в «неведомые просторы» концертного зала.

Не случайно, мне думается, все те мои сочинения, которые были признаны удачными, впервые прозвучали в исполнении Г. Сухоруковой. Это вокальный цикл на стихи М. Джалиля, романсы на слова Петруся Бровки («Скворец» и «Водопад») и А. Исаакяна (один из них, «Хочешь, стану росою печали», Галина Станиславовна исполнила на заключительном туре Всесоюзного конкурса вокалистов, где ей была присуждена Вторая премия).

Певице близки драматические сочинения, в которых стремительно развивается действие («Ксеня» на слова А. Малышко, «Баллада о матросе» на слова Л. Забашты), но в то же время для светлой лирики, образов любви, природы («Вновь апрель на светлом приволье», «Моя любовь») она находит неповторимые краски, нежные, как акварель.

Наша творческая дружба продолжается уже несколько лет. Но не следует представлять ее как некое взаимное воскуривание фимиама. Мы часто спорим. Галина Станиславовна даже в понравившейся ей работе всегда умеет отыскать уязвимые места (то неверную интонацию, то лишнюю паузу), а если, по ее мнению, романс не удался, она об этом всегда откровенно скажет.

Но Галина Станиславовна умеет не только критиковать, она умеет и выслушать критику, всегда считаясь с замечаниями автора. Так наша дружба крепнет, и я надеюсь, что нас ждет еще немало увлекательных творческих встреч.

Радостно сознавать, что те, кто приветствовал рождение исполнительского таланта Сухоруковой на ее первом концерте, не ошиблись. Уже в 1957 году она добилась большого успеха, завоевав вторую премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов в Москве. В 1960 году ей присвоено звание заслуженной артистки УССР. За это время талантливую певицу уапели полюбить не только на Украине, но и в Прибалтике, Закавказье, Белоруссии, среднеазиатских республиках. Всюду она желанная гостья. Иногда, чего греха таить, иной посетитель концерта хотел бы услышать легкую эстрадную песенку, а не романсы Метнера или Танеева. Галина Станиславовна никогда не идет на компромисс. Ее высокая миссия пропагандиста камерного пения (в репертуаре Г. Сухоруковой, помимо советского творчества, разнообразные произведения классики и современных западных композиторов) встречает самый теплый прием в любой аудитории.

Нельзя не сказать и о замечательном партнере Г. Сухоруковой, вдумчивой пианистке, великолепном мастере аккомпанемента Зое Лихтман.

Очень жаль, что по непонятным причинам москвичи не часто имеют возможность знакомиться с искусством выдающейся украинской певицы, отлично зарекомендовавшей себя в других городах, что редки гастрольные поездки Галины Станиславовны в зарубежные страны. Мне кажется, следует всячески поддерживать энтузиастов камерного пения, которых у нас, к сожалению, не так много.

Ю. Мейтус

Встречи с читателями

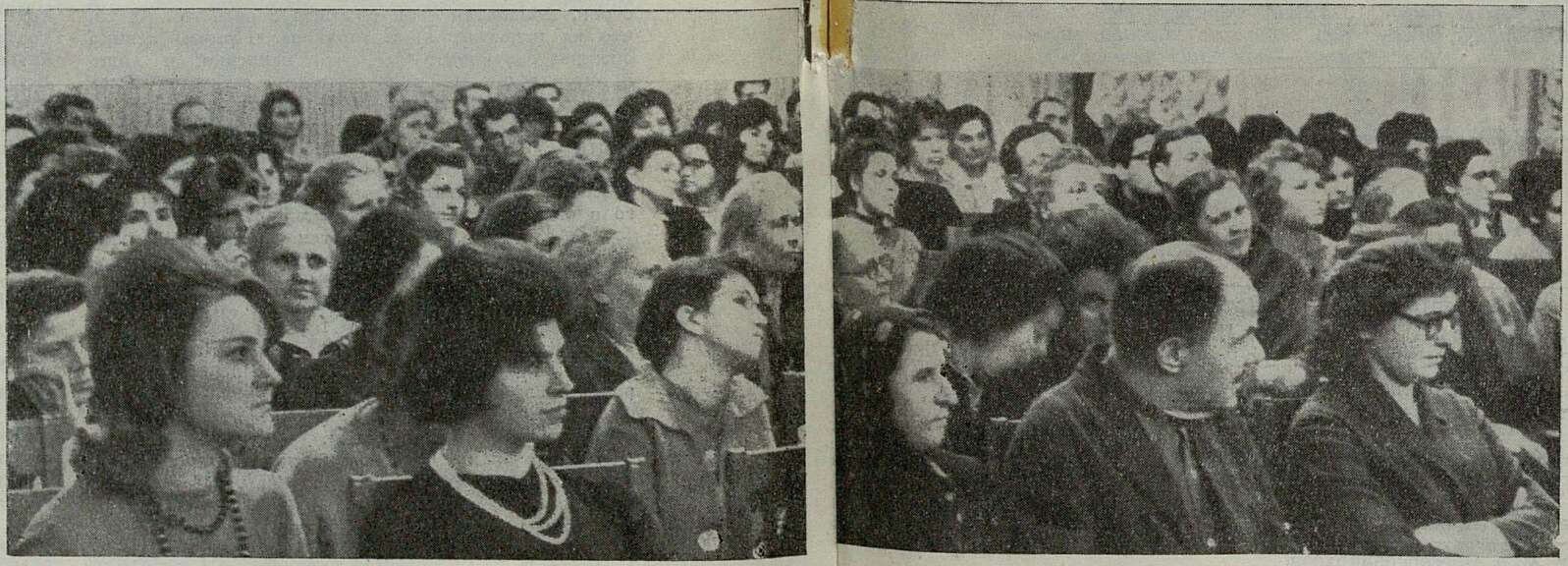

Фото 1

Право же, это не случайно, что первая встреча редакции нашего журнала с широким кругом читателей произошла в Ленинграде, в городе, где любовь к музыке — давняя добрая традиция. Людей разных возрастов и самых разнообразных профессий можно встретить в многочисленных музыкальных коллективах крупнейшего «комбината культуры» — ленинградского Дворца им. Кирова. Именно кировцы пригласили к себе в гости редакцию «Советской музыки».

Выступает И. Нестьев

Встреча состоялась 23 февраля с. г. в Малом зале Дворца труда. На сцене — московские гости: сотрудники журнала, члены редколлегии, исполнители и вместе с ними ленинградские музыканты (музыковеды В. Музалевский, С. Левик, А. Сохор, композитор М. Матвеев); в зале много молодежи.

Одну из «страниц» устного выпуска журнала ведет Д. Кабалевский, приехавший прямо с репетиции своего «Реквиема». Его беседа с аудиторией (а это именно была беседа, в ходе которой задавались вопросы, звучала музыка) касалась, как он сам выразился, «некоторых тайн композиторской кухни». Каких именно?

Слово взяла студентка Ирина Баскина

Имеет ли в виду композитор что-либо определенное, какое-то конкретное жизненное переживание, когда собирается сочинять? Безусловно. И собравшиеся слушают поэтичный рассказ художника о творческом результате одного из его многочисленных впечатлений в «Артеке». Вьется веселая горная дорога, шумной толпой бегут по ней пионеры к морю. Но вдруг за поворотом — памятник неизвестному герою-моряку. Остановились ребята. Притихли. И дальше идут задумавшиеся, взволнованные... Слушатели с интересом принимают навеянные этим настроением Прелюдию и Фугу для фортепиано, которые автор тут же играет.

Поет И. Наволошников

Еще один «опыт на музыкальное восприятие». Л. Оскотский играет «Импровизацию» для скрипки. Впервые эта музыка прозвучала в фильме «Петербургская ночь», где ее исполнял молодой Давид Ойстрах. Герой фильма, крепостной музыкант Ефим, услышав жалобный напев нищего, положил его в основу страстной импровизации, в которой зазвучали гнев и боль, протест угнетенного народа. И в конце фильма уходящие в ссылку бунтари уносят с собой эту вольнолюбивую мелодию... Аудитория вторично слушает «Импровизацию», и теперь с большим вниманием: ведь ей известна «тайна» ее рождения.

Во время выступления Д. Кабалевского часто звучала музыка

Ленинградцам, конечно, захотелось подробнее узнать и о замысле «Реквиема», премьера которого состоялась в Ленинграде через день после нашей встречи.

— Я давно, еще с 1945 года, мечтал создать произведение такого характера. Подбирал отдельные стихотворения, но они, к сожалению, не складывались в целостную концепцию. Так проходили годы... Но вот я познакомился с поэзией молодого и очень способного поэта Р. Рождественского. Многие его гражданские стихи мне очень нравились. Я обратился к поэту. И две недели спустя он уже принес большой фрагмент...

А на последней странице выпуска, шедшей под рубрикой «Трибуна читателя», роли поменялись: гости слушали, хозяева говорили. О том, что за последнее время расширился «адрес» журнала: его читают не только музыканты, но и любители музыкального искусства. О том, что неизмеримо выросли задачи журнала: время такое, нельзя удовлетворяться достигнутым...

И тут же была высказана серьезная претензия: почему на страницах «Советской музыки» мало пишется о музыкальном Ленинграде?

— Наш город не уступает столице по размаху и разнообразию музыкальной жизни, — сказала врач О. Надеждина. — В журнале же об этом можно встретить только редкие информационные заметки. Творчеству ленинградских авторов тоже следовало бы уделять больше места.

Об этом говорили и остальные выступавшие, но столь же единодушно они признали: ежемесячный журнал не в состоянии охватить все многообразие нашей музыкальной действительности. Здесь нужна помощь газет. А они, по словам инженера И. Райскина, пишут о музыке без любви, без заинтересованности и даже... без знания дела. Взять хотя бы ленинградскую молодежную «Смену». Если там изредка и появляется что-нибудь на музыкальные темы, то это, как правило, лишь поверхностные заметки-репортажи. «Неверно, — продолжил И. Райскин, — что одни и те же творческие явления оцениваются подчас по-разному в специальной и общей прессе. Получается, что существует как бы "две правды": одна для широких слушателей, а другая для специалистов. Так быть не должно! Слушатели сейчас настолько выросли, что с ними можно говорить о музыке всерьез, без всяких скидок».

«Я думаю, — сказала студентка И. Баскина, — что такой крупный город, как Ленинград, должен был бы иметь свою музыкальную прессу. В наше время музыкальная пропаганда — дело очень важное и ответственное. Мы строим коммунистическое общество, а без музыки какой же коммунизм!»

Встреча подходит к концу... На прощанье кировцы преподносят москвичам памятные значки. Расставаясь, гости и хозяева говорят друг другу: «Пусть первая встреча будет не последней!»

Редакция журнала выражает свою искреннюю признательность активным участникам встречи — Д. Кабалевскому, музыковедам И. Нестьеву, А. Сохору, пианисту В. Васильеву, скрипачу Л. Оскотскому, певцу И. Наволошникову.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- За музыку вдохновляющую, зовущую на подвиг! 5

- Народ ждет! 7

- Перемены необходимы 11

- Что подлинно волнует сегодня 17

- Из встреч с замечательным художником 23

- О моем учителе 27

- Письмо из Болгарии 29

- Из воспоминаний о Танееве 30

- Встреча с Гнесиным 35

- Науку, теорию, педагогику — ближе к жизни 40

- Из нашего опыта 46

- О хорах львовских композиторов 48

- Это не только история 51

- Московская консерватория в 1905 году 55

- Вершина вагнеровского реализма 61

- Из писем Вагнера 68

- На выставке 82

- Кирилл Кондрашин 85

- Исполнители Литвы. Валентинас Адамкявичус 90

- Исполнители Литвы. Елена Чудакова 91

- Исполнители Литвы. Александр Ливонт 92

- Литовский камерный оркестр 94

- К. Игумнов — педагог 96

- М. Марутаев и Р. Щедрин 100

- А. Эшпай и В. Мурадели 102

- Горьковчане в Москве 102

- Концерт Якова Зака 103

- Играет Элисо Вирсаладзе 104

- Зарубежные гастролеры... Из Румынии 105

- Зарубежные гастролеры... Из Турции 106

- Зарубежные гастролеры... Из Канады 106

- Квинтет духовых инструментов 107

- На уроках Игоря Маркевича 108

- Письмо в редакцию 110

- Революционные песни Удмуртии 111

- Нам 40 лет! 114

- «Мир композитора» 119

- Ион Думитреску 128

- Восемнадцатая «весна» 130

- Фальсификаторы обвиняют 131

- Йозеф Маркс, человек и музыкант 132

- Встреча с Парижем 134

- «Может ли Париж иметь свою оперу?» 141

- Кризис оперы 143

- О вечно живом творце 145

- Для вас, студенты! 146

- По следам наших выступлений 148

- Молодость революции 149

- «Награда» 151

- Новые грамзаписи 152

- С его песнями шли в бой 153

- Певец в солдатской шинели 154

- С экрана телевизора 156

- Вечер арфы 157

- Они приняты в Союз 158

- О музыке народов СССР 158

- Итоги и планы 158

- Новый квартет 159

- «Музыкальные пятницы» 159

- «Черемушки» 160

- «Мелодия» 160

- Энтузиаст камерного пения 161

- Встречи с читателями 162

- Говорят гости Москвы 163