изведения которых были тогда далеко не общеприананы. Он один из первых обратил внимание на свежее, самобытное дарование начинавшего свой путь Мариана Коваля. Корреспонденции Беляева, публиковавшиеся в английской, немецкой, австрийской и французской печати, знакомили зарубежных читателей с важнейшими событиями советской музыкальной жизни.

Для характеристики основных идейно-художественных позиций Беляева приведу только одну выдержку из его статьи «Десять лет русской симфонической музыки». Отмечая пестроту и не всегда достаточную оправданность формальных поискав на Западе, он писал: «Что же касается музыки СССР, то в техническом отношении она гораздо менее "революционна", чем современная западная музыка. Она еще держится за "запоздалый" романтизм. Но в этой своей приверженности к романтизму она находит почву для сдвигов по существу, для сдвигов в области внутреннего творческого самосознания композитора. Оставаясь романтичной, музыка СССР находит в своем романтизме точки касания с романтизмом великой резолюции, с ее глубоким пафосом, с ее жаждой к великому и монументальному» («Современная музыка», № 23, 1927). В. Беляев вместе с А. Затаевичем, В. Успенским и некоторыми другими заложил основы серьезного научного исследования музыкальных культур народов Средней Азии. В 1928 году вышел в свет капитальный труд «Туркменская музыка», созданный ям в соавторстве с В. Успенским. Затем последовал обширный цикл его работ и публикаций по узбекской, таджикской, киргизской музыке и музыкальным культурам народов зарубежного Востока, представляющих ценный вклад в современное музыкальное востоковедение. Среди них надо особо отметить издание классического памятника таджикской народно-профессиональной музыки «Шаш-маком», вышедшее под редакцией и со вступительной статьей В. Беляева. Занимался он и русским народным творчеством. Широкое признание получили его научно проверенные я комментированные издания классических сборников русских народных песен В. Трутовского, Н. Львова — И. Прада, И. Рупина, Д. Кашина.

Другая важная линия исследовательской работы В. М. связана с расшифровкой и анализом памятников древней русской письменности. Итоги его изысканий в этой области изложены в недавно вышедшей книге «Древнерусская музыкальная письменность» («Советский композитор», 1962).

Трудно охватить все стороны необычайно многообразной и интенсивной научной деятельности В. Беляева. Упомяну лишь его работы по русской музыкальной классике: монография о Глазунове (1922), статьи о Мусоргском, появившиеся в связи с восстановлением подлинного «Бориса Годунова» в 1928 году, и др.

В 1944 году В. Беляеву за выдающиеся научные достижения была присуждена без защиты диссертации ученая степень доктора искусствоведения.

С 1943 по 1960 год В. М. состоял профессором Московской консерватории. За эти годы им была проведена большая работа по созданию курса истории музыки народов СССР. На основе огромного, накопленного за долгое время научного материала и личного педагогического опыта им написано учебное пособие «Очерки по истории музыки народов СССР», первый выпуск которого недавно вышел в свет. В стенах Московской консерватории Виктор Михайлович подготовил большую группу специалистов по народному творчеству, которые успешно работают в научных учреждениях и учебных заведениях различных городов и республик нашей страны.

В настоящее время В. М. Беляев, являясь старшим научным сотрудником Института истории искусств, принимает участие в создании коллективного труда «История музыки народов СССР» и одновременно работает над капитальным исследованием, посвященным почти не изученной до сих пор проблеме: «Национальные особенности ритмики в музыке народов Советского Союза». Всегда безупречно точный в выполнении, своих обязательств, неизменно доброжелательный и отзывчивый, готовый поделиться своими знаниями и опытам с каждым, кто нуждается в его совете и помощи, маститый ученый пользуется любовью и уважением всего большого коллектива советских музыковедов.

В день своего семидесятипятилетия Виктор Михайлович может с удовлетворением оглянуться на пройденный им большой и плодотворный путь. Но особенно радостно сознавать, что он и сейчас полон сил и энергии и еще много может сделать для развития нашей науки.

Ю. Келдыш

М. И. Блантер

У песен есть свои судьбы. Одни песни рождаются и тут же умирают, другие живут долго, и есть и такие, которые приобретают бессмертие. Характеры у песен тоже разные: могут быть песня-грусть и песня-радость, песня-любовь и песняшутка, а бывает и песня-боец. Последняя живет обычно долго, если не всегда. И когда композитору удается создать такую песню — слава ему! Дело не только в том, о чем поет песня, но часто в том, в какое время она прозвучала, какие сопровождала события, когда была взята на вооружение.

Говоря о советской песне, невольно обращаешься к ее истокам, к ее первооткрывателям. Среди этих колумбов имя Матвея Исааковича Блантера занимает одно из почетнейших мест. Список его песен весьма велик, среди, них есть очень популярные (Например, «Партизан Железняк», «Под звездами балканскими»), есть и получившие меньшее признание. Это не значит, что они не хороши. Я, например, считаю одной из лучших песню «Штурвальный с "Марата"», хотя она и не стала широко известной. Но есть одна песня, которая дает композитору право на всемирное признание. Это «Катюша». Я не помню точно дату рождения «Катюши», но это детище Блантера великолепно. «Чудо-девушка» трудилась, воевала, совершила кругосветное путешествие, и сейчас еще часто можно услышать ее звонкий голосок. В этой песне нет призывов к борьбе. В ней есть романтика любви и патриотизма: «Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет». (Не могу не заметить, как простые, душевные стихи М. Исаковского удивительно точно совпали с музыкой Блантера.)

Во время великой борьбы за свободу человечества от ига фашизма именем песни было названо грозное оружие. Это ли не признание!

«Катюша!» — пели наши партизаны. «Катюша!» — пели французские «маки», югославские и итальянские борцы за свободу. Пели все, кто боролся с фашизмом. Среди людей, приезжавших к нам из-за рубежа, я не встречал таких, которые не знали бы «Катюши». Это огромное признание.

Конечно, творчество Блантера не ограничивается песенным жанром. Мы знаем его как автора музыки к спектаклям, фильмам, эстрадным обозрениям, как автора оркестровых пьес и, наконец, оперетт. Вспомним хотя бы оперетту «На берегу Амура», обошедшую многие театры страны. Но основу его творчества составляют все-таки песни. Вот уже сорок лет из шестидесяти (Матвею Исааковичу исполнилось шестьдесят лет) он дарит людям мелодии, согретые сердечным теплом. Сорок лет вдохновенного творческого труда.

Пусть они будут только первой половиной пути.

Вперед, вперед, дорогой Матвей Исаакович!

Л. Утесов

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

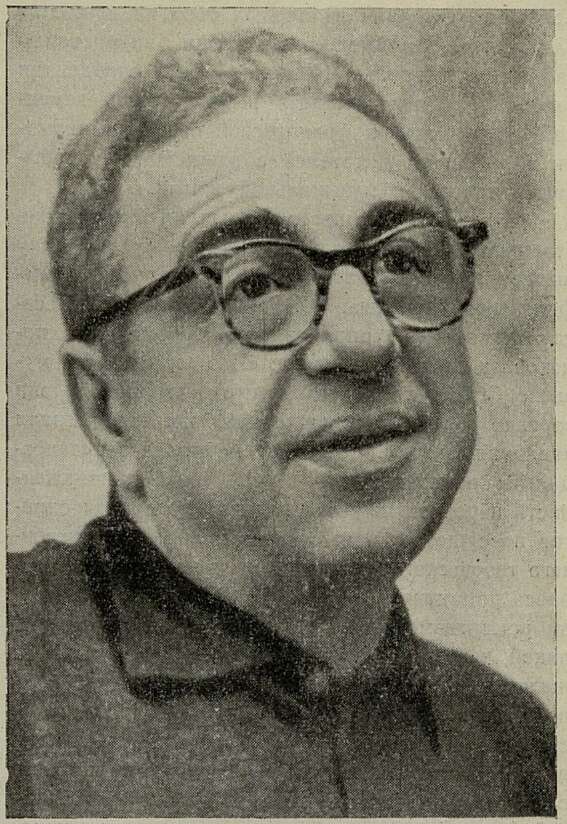

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151