Возвратим на сцену «Кола Брюньона»

Когда по прошествии многих лет вспоминаешь какое-нибудь крупное музыкальное событие, то кажется недостаточным лишь с фотографической точностью восстановить в памяти отдельные факты. Очень интересно перекинуть мост в современность и посмотреть на это событие как бы глазами нынешнего дня. Именно в таком плане мне бы хотелось вспомнить сегодня первую постановку оперы Д. Кабалевского «Кола Брюньон», премьера которой состоялась двадцать пять лет назад в Ленинградском Малом оперном театре.

Опера «Кола Брюньон» родилась, если можно так выразиться, с благословения двух замечательных писателей: Ромена Роллана, автора повести, сюжет которой лег в основу либретто, и Максима Горького, посоветовавшего молодому композитору обратиться к этому сюжету. И пока Кабалевский сочинял музыку, Роллан внимательно следил за его работой, высказал ему немало своих соображений, тщательно штудировал клавир, который композитор высылал ему во всех вариантах. Но вот что любопытно и поучительно: композитор взялся за создание оперы, не имея на нее заказа ни от театра, ни от другой какой-либо организации. Единственным стимулом для работы была его собственная безудержная увлеченность темой. Поучительно это потому, что сегодня иным авторам подобный стимул кажется недостаточным. Они и впрямь способны искренне удивиться: как же это, в самом деле, писать вдруг оперу, которую тебе никто не заказывал? А Кабалевский писал именно так, без заказов, без авансов, на свой страх и риск.

Когда в 1936 г. я пришел в Малый оперный театр, то уже знал о новой работе Кабалевского и очень ею заинтересовался. Не только потому, что музыка этого автора была всегда мне по душе и удавалась как исполнителю. В «Кола Брюньоне» угадывалось то новое, что нужно было советскому музыкальному театру и, в частности, коллективу Малегота. Этот коллектив (который только что покинул тогда С. Самосуд, перешедший в Большой театр) обладал весьма интересным и своеобразным творческим лицом.

Что было характерным, например, для репертуарной политики театра? Интерес ко всему новому, лишь пробивающему себе дорогу, созданному не только у нас в стране, но и за рубежом. Обращение к партитурам, незаслуженно забытым, не вошедшим в так называемый ходовой репертуар. Выбор популярных классических опер определялся возможностью найти для них свое, более глубокое

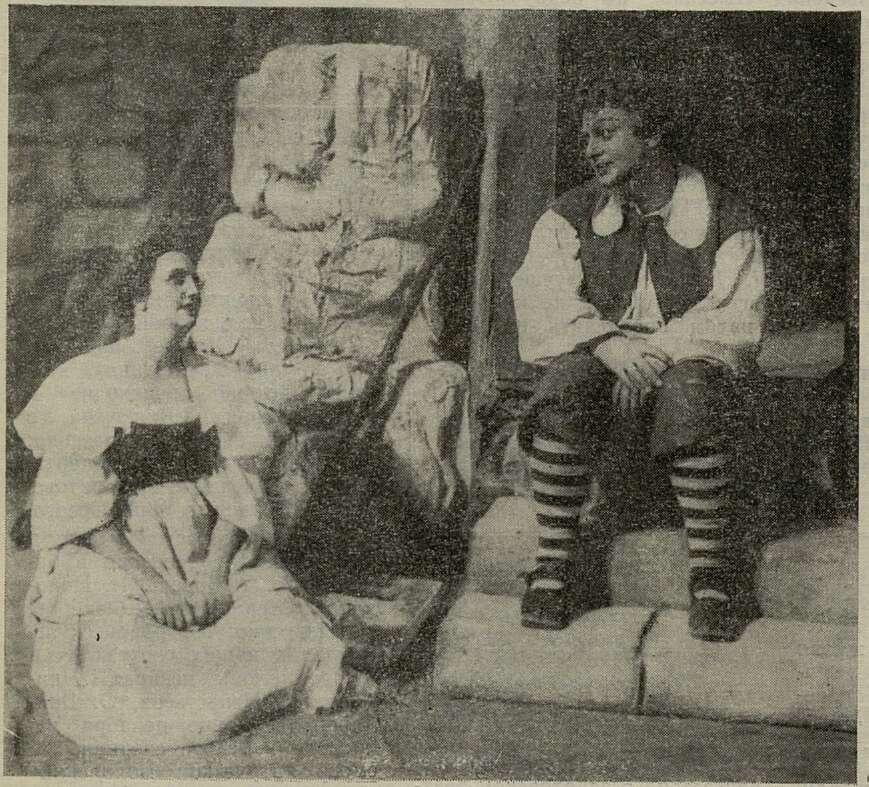

Кола — А. Модестов, Мартина — Л. Коломойцева

решение, отличное от сложившихся традиционных канонов.

Наконец, очень важно, что здесь широко ставились комические оперы и оперетты. Ставились с главной целью: приобщить к музыкальному театру самые широкие круги слушателей. Остается еще добавить, что в Малеготе работал великолепный коллектив, способный в самые короткие сроки разучить любую партитуру, как бы сложна она ни была. Конечно, такому коллективу опера Д. Кабалевского показалась желанной находкой.

И вот автор пришел в театр. Произошла наша первая встреча. Теперь, когда минуло четверть века, вспоминать эту встречу и радостно, и больно. Радостно потому, что до сих пор в памяти взволнованные лица артистов, жаждущих работать, верящих в общий, совместный с автором успех. Больно потому, что сейчас в наших музыкальных театрах приход нового автора, как правило, перестал быть событием. Он никого особенно не волнует.

И вот я хочу, воспользовавшись юбилейной датой со дня выпуска великолепной оперы и превосходного спектакля, напомнить о необходимости возродить в наших музыкальных театрах атмосферу творческой дружбы с авторами, взаимной благожелательности и заинтересованности, словом, ту атмосферу, которая царила в Малеготе, когда ставился «Кола Брюньон».

Была ли тогда у нас так называемая работа с автором? Да, была. Несмотря на то, что Кабалевский даже в молодые годы приступал к сочинению музыки, только когда чувствовал, что замысел его созрел вплоть до деталей. К тому же он всегда был мастером, в совершенстве владеющим композиторской техникой, обладающим своим стилем оркестрового письма. Тем не менее когда началась горячая работа над оперой уже в стенах театра, авторы (я имею в виду также либреттиста В. Брагина) не раз отказывались от своей концепции и принимали то, что рождалось в результате совместных поисков. Для успеха нового сочинения чуткий режиссер, умеющий проникнуть в тайники души композитора, не менее важен, чем хороший дирижер. Таким был рано от нас ушедший выдающийся режиссер И. Шлепянов. В прошлом театральный художник, он имел очень острый глаз. Никогда ни к чему не принуждая автора, ничего ему не подсказывая, он великолепно умел будить его фантазию, так что у последнего возникало обилие новых мыслей. Так работал И. Шлепянов и с Кабалевским. Себе могу поставить в заслугу только то, что я «соблазнил» Шлепянова (с которым меня в свое время познакомил Вл. Немирович-Данченко) на постановку «Кола Брюньона».

В качестве художника был приглашен тогда еще молодой Ю. Пименов — блестящий живописец, художник тонкого вкуса. Он решил весь спектакль в живописно-скульптурном плане, избегая традиционных театральных павильонов, в которые трудно было бы втиснуть необычный сюжет и необычную музыку (скульптуры были выполнены А. Зеленским).

Опера состоит из трех актов и шести картин. Д. Кабалевский очень хотел, чтобы музыкальная ткань спектакля не прерывалась и в каждом акте картины следовали бы непрерывно, одна за другой. Однако в виду несовершенства тогдашней театральной техники перемена декораций каждый раз требовала затраты определенного времени. Можно было, конечно, искать выход в упрощении декораций. Но этого делать не хотелось. Тогда Д. Кабалевский, выяснив точно, сколько минут занимает каждая перемена, с большой легкостью сочинил три музыкальных антракта. Написанные, казалось бы, под влиянием чисто технической йеобходимостп, эти антракты стали важнейшими составными частями партитуры, опорными точками симфонического развития (вместе с увертюрой они очень скоро начали звучать за пределами спектакля и по сию пору принадлежат к числу самых популярных пьес современного симфонического репертуара). Интересно, что Ю. Пименов нарисовал к ним три громадных, великолепно выполненных панно (они до сих пор остались лучшими работами выдающегося художника), как бы передававших средствами живописи замысел композитора. Каждое из этих панно во время исполнения антрактов служило своеобразной живописной заставкой к следующей картине.

Превосходно проявили себя в спектакле оркестр, хор и очень сильный состав солистов: богатырский Кола — А. Модестов, великолепный Гамби — Б. Гефт, умная и тонкая актриса Н. Вельтер, совсем молодая И. Лелива, Л. Коломойцева, М. Софронова, 3. Аббакумов, Н. Бутягин, Ф. Ратнер, В. Шестакова.

Малеготовцы показывали «Кола Брюньона» и в Ленинграде, и в Москве. В ту пору опера завоевала множество почитателей. Но я уверен, что и сегодня «Кола Брюньон» имеет все права на сценическую жизнь. Пора, пора возвратить «Кола Брюньона» на оперную сцену!

Б. Хайкин

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151