СТРАНИЧКА САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разговор об эстраде

В те дни, когда в концертных залах столицы проходил пленум Союза композиторов, посвященный вопросам легкой музыки и эстрады, в Октябрьском зале Дома союзов собрались на свою творческую ко ференцию самодеятельные пропагандисты этого жанра. Такое совпадение не случайно. Живое и увлекательное искусство эстрады с каждым годом отвоевывает себе все большее место на самодеятельной сцене. Только в Российской Федерации создано несколько тысяч агит-боригад, сотни эстрадных оркестров, ансамблей, театров миниатюр (в дни конференции выступило 17 лучших коллективов). Настала пора поговорить о том, что найдено ими ценного, и одновременно выяснить, какие трудности и недостатки мешают развитию самодеятельной эстрады. Вот такой первой попыткой разобраться в накопленном опыте была творческая конференция, организованная Министерством культуры РСФСР и Центральным Домом народного творчества.

Самым животрепещущим вопросом оказался вопрос репертуара, который, как известно, во многом определяет художественный уровень любого коллектива. И докладчик, художественный руководитель эстрадного отдела ВГКО В. Познанский, и многие выступавшие говорили о том, что программы эстрадных самодеятельных коллективов засорены немалым числом ремесленных серых поделок, а подчас и откровенной пошлятиной. И в репертуаре, и соответственно в исполнительской манере самодеятельные артисты иной раз подражают дурным образцам второсортной зарубежной эстрады. Почему так происходит? В первую очередь от недостатка новых ярких содержательных произведений. Участники конференции предъявили серьезный счет композиторам и поэтам, которые явно не поспевают за растущим спросом на высокохудожественный эстрадный репертуар. Но, пожалуй, еще больше претензий было высказано в адрес издательств и торгующих организаций. Ведь то хорошее, что создается советскими авторами, в самодеятельные коллективы либо вовсе не попадает, либо приходит к ним с большим опозданием. Особенно трудное положение у оркестров и инстру ментальных ансамблей. Изданные сборники эстрадных пьес сделаны без учета возможностей самодеятельных коллективов. Получается, что сборники есть, а пользоваться ими невозможно. Оркестры постоянно аккомпанируют певцам, при этом инструментовать аккомпанемент, как правило, приходится собственными силами (что далеко не всегда дает нужный художественный результат). Видимо, вопросы репертуара для самодеятельной эстрады требуют внимания издательств, творческих союзов, домов народного творчества.

Еще одна серьезная беда самодеятельной эстрады — недостаток квалифицированных руководителей. По словам выступавших, в этой роли зачастую подвизаются люди малокультурные, профессионально не подготовленные. Последнее время при домах народного творчества, филармониях, музыкальных училищах созданы на общественных началах многочисленные курсы по подготовке руководителей хоров и народных оркестров. Почему бы не организовать то же самое и для руководителей эстрады? Думается, что наша ведущие мастера эстрады, по примеру своих коллег из других жанров, должны шире развернуть шефскую работу в самодеятельных коллективах.

3. Маринин

_____________________

До недавнего времени обучаться игре на арфе могли только школьники старшего возраста. Для малышей этот инструмент был недоступен: слишком велик. Теперь же в экспериментальной мастерской Министерства культуры РСФСР мастера С. Колчин и М. Раевский в сотрудничестве с педагогом Центральной музыкальной школы Г. Барковой создали учебно-тренировочную малогабаритную арфу. Вес ее — 4 кг, высота — 1 метр, диапазон — четыре с половиной октавы. Каждая струна арфы имеет ручные переключатели, позволяющие изменять звук на полтона. Во время игры инструмент ставится на специальную подставку, имеющую подвижное приспособление для опоры ног. Малогабаритная арфа обладает красивым звуком, а при пользовании дополнительным резонатором звучание ее приобретает особую глубину и певучесть. Необходимо, чтобы новый инструмент быстро пошел в массовое производство.

В той же мастерской создан опытный образец компанофона (электроколоколов). Звучание его близко к звучанию натуральных колоколов. Инструмент найдет широкое применение в оперных и драматических театрах.

Два года назад мастером В. Малыгиным был сконструирован многотембровый выборно-готовый баян, имеющий двенадцать взаимопереключающихся регистров. При игре на этом баяне можно было извлечь звуки, напоминающие по тембру орган и некоторые духовые инструменты.

Новый инструмент позволил исполнять многие произведения классического репертуара. Сейчас мастер Н. Фром и баянист А. Полетаев работают над созданием усовершенствованного баяна с еще более богатыми тембровыми возможностями.

3. Н.

НОВОЕ ИМЯ

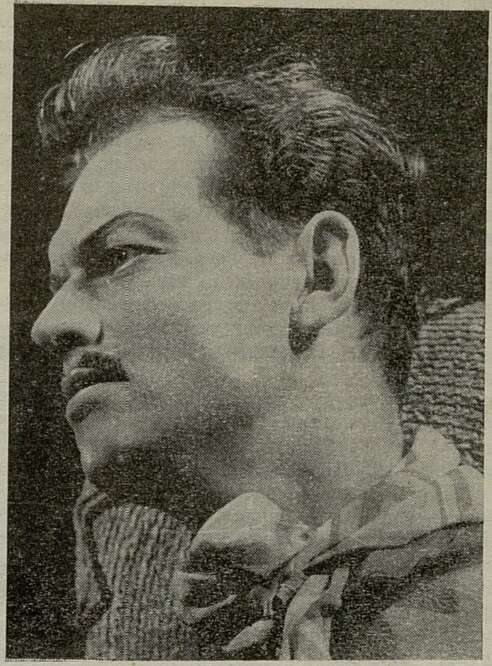

Станислав Бруцин

Молодежь в искусстве как свежая кровь в организме, без которой он не может существовать и развиваться. Вот и у нас о Московском театре оперетты работает большая группа одаренных молодых исполнителей. Но сегодня я хочу сказать лишь об одном из них — о Станиславе Бруцине, который за последние годы очень активно вошел в репертуар.

Его биография весьма типична для молодого актера нашего времени. Окончил техникум цветной металлургии, потом паботал инженером-теилотехником. Актерские способности Бруцина обнаружились впервые в самодеятельности, где он выступал в составе популярного ансамбля «Веселые повара» под руководством В. Быховского. Для многих самодеятельность стала своего рода ступенькой к профессиональному искусству. Так случилось и с Бруциным. Он поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии, где учился у Б. Покровского, А. Гончарова, Л. Неверова.

Когда в 1959 г. И. Рапопорт поставил в учебном театре ГИТИСа оперетту Кальмана «Фиалка Монмартра», Бруцину поручили роль художника Рауля Делакруа. Молодой актер сразу привлек внимание своим голосом, отличной внешностью, живым диалогом, легкостью движений — качествами, обязательными для опереточного актера. Но порадовало в его исполнении я другое; роль Рауля таит в себе немало опасностей, в ней так легко скатиться к сентиментальности, так легко вместо доброго бесхитростного человека изобразить приторного мелодраматического героя... Вот этих опасностей Бруцин избежал. Помогло внутреннее актерское «здоровье» и, главное, присущее ему чувство юмора (если пользоваться старыми определениями, амплуа Бруцина — герой-простак), на мой взгляд, тоже абсолютно необходимое опереточному актеру. Ведь мы все-таки в первую очередь играем комедию (иногда с элементами мелодрамы, конечно). Юмор очеловечивает и оживляет любые роли, даже самые «голубые». Выступать в нашем театре Бруцин начал еще будучи студентом в качестве стажера, а в 1960 г. был принят в труппу. У нас он защищал и свою дипломную работу — в той же «Фиалке».

Молодой артист постепенно входит в спектакли, где играет в очередь с нашими известными артистами такие например, роли, как Тассило в «Марице». Но особенно ярко и разнообразно проявил он себя в советском репертуаре. О его актерском диапазоне можно судить но таким образам, как пылкий Пабло в «Поцелуе Чаниты» или характерный князь Шакро в оперетте «Под

Пабло

«Поцелуй Чаниты»

черной маской». Очень удаются ему простые, открытые натуры, например, Сергей Глушков («Москва, Черемушки»), Костя («Цирк зажигает огни») или Андрейка из «Свадьбы в Малиновке», показанной по телевидению.

На моем веку встречались актеры, старавшиеся быстренько «отговорить» текст, чтобы поскорее добраться до вокального или танцевального номера. Для Бруцина, как и для всех настоящих опереточных артистов, каждый такой номер — это не самостоятельное концертное выступление, а очень важный кусок роли, помогающий наиболее полно раскрыть образ. Это ясно чувствуется в последней работе С. Бруцина — Альфред в «Летучей мыши» И. Штрауса. Вспомним, как в финале первого акта его подвыпивший герой поет свою знаменитую песенку. В этой песенке Бруцин как бы подводит «итог» поведению легкомысленного и взбалмошного юнца, готового с одинаково веселой улыбкой являться незваным на свидание и... идти в тюрьму.

Я ничего не писал о недостатках Бруцина. Конечно, у него они есть, и преодолеть их можно только неустанным трудом. В театре уже убедились, что он по-настоящему вдумчивый работник. Поэтому написать о нем теплые строки не опасно. Тем более, что мы, актеры, в большинстве случаев народ такой: ругают нас или замалчивают — мы никнем, заметят — расцветаем и работаем с большим подъемом.

Пожелаем же С. Бруцину всегда работать с подъемом!

Г. Ярон

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151