стерстве, в пассивно-цитатническом отношении к народным мелодиям, в излишней приверженности традициям и отсутствии смелых поисков, что сами эти упреки превратились в традицию, потеряли остроту, перестали восприниматься. Сдержанными похвалами но случаю юбилейно-декадных торжеств иные критики маскировали снисходительное отношение к «младшим братьям», нежелание обидеть острой, нелицеприятной критикой, прямо указав на недостатки.

А между тем в творчестве белорусских композиторов назревали перемены.

Что показал прошедший в республике весной 1962 года Четвертый съезд композиторов? Первое: в белорусскую музыку смело вошла плеяда молодых талантливых авторов. Если на прошлом съезде из молодежи привлекли к себе внимание только Г. Вагнер и Е. Глебов, то теперь к ним прибавились Р. Бутвиловский, Д. Смольский, В. Чередниченко. Подросла творческая смена, которой предстоит перенять эстафету у старших мастеров и поднять белорусскую музыку на уровень современных требований. Второе и главное: происходит перелом в самом характере искусства. Появились произведения, дающие основание всерьез поговорить о современности в музыке. И не только в отношении той или иной темы. Это бывало в белорусской музыке и раньше. Но ведь, как известно, обращение к современной теме само по себе еще не гарантирует подлинного успеха. За примером недалеко ходить. Вот опера Ю. Семеняки «Колючая роза», вокруг которой разгорелось столько споров. Тема? Жизнь белорусского студенчества. Место действия? Город Минск. Время? Наши дни. В музыке тоже есть некоторые «приметы времени». Но все-таки большого современного звучания композитор не достиг: помешали и мелодраматический надрыв, и шаблонные сюжетно-драматургическпе ходы.

Теперь же творческие достижения белорусских авторов побуждают вести большой разговор о современности самой идеи произведения, его содержания и средств выражения.

Балет Е. Глебова «Мечта», о котором уже говорилось на страницах журнала1 привлекает значительностью музыки (которая, кстати, намного богаче своей литературной первоосновы), широтой мелодического дыхания, каким-то особым размахом. Произведение выдвигает ряд эстетических проблем, над которыми хочется поразмыслить, и это само по себе хорошо. Скажем, как избежать стилевой пестроты при обрисовке музыкой двух миров, на которые ныне расколот земной шар? Можно ли чисто музыкальными средствами осудить (эстетически, разумеется!) банальность, пошлость, сохранив при этом художественное «достоинство»? В балете Е. Глебова есть великолепные находки в этом отношении. Например, просто удивительно, как драматургически уместна безыскусственная целомудренная мелодия, характеризующая героиню посреди дикого разгула модернистских танцев (сцена в баре).

Еще одно произведение, отмеченное самобытным авторским почерком, хорошо принятое в республике и по достоинству оцененное московскими слушателями, — вокально-симфоническая поэма Г. Вагнера «Вечно живые». Это вдохновенный реквием, глубокий по содержанию, своеобразный по форме, оригинальный по тембровой драматургии. Например, за последнее время в симфонической музыке стало чуть ли не традицией вводить звучание женского голоса в драматических кульминациях. Г. Вагнер же дополняет оркестр целым женским хором без слов. По сути дела возникает еще одна, очень выразительная и эффектная оркестровая краска...

Пожалуй, особенно ощутимо постижение строя современного музыкального мышления в области белорусского симфонизма. Вот четыре симфонии, созданные за последние годы и прозвучавшие в дни республиканского съезда композиторов. Они очень различны по своим образам, авторской манере, особенностям воздействия на слушателя. Одна из них написана опытным мастером, солидным профессионалом — Л. Абелиовичем. Три другие принадлежат перу молодых авторов — Р. Бутвиловского, Д. Смольского, В. Чередниченко.

Помимо чисто внешних признаков, их роднит между собой стремление воплотить большие темы современности, ощутить ее дыхание, ее воздействие на душу современника. И первым по зрелости мысли, по мастерству воплощения замысла следует назвать произведение Л. Абелиовича.

Композитор среднего поколения, он до сего времени обращался в основном к жанрам камерной — вокальной и инструментальной — музыки. Охотно писал и симфонические пьесы, отмеченные тонким вкусом и свежестью интонационного языка. Таковы, например, «Симфонические картины».

О требовательности композитора к своему творчеству говорит хотя бы тот факт, что, написав большое количество сочинений разных жанров, причем сочинений, хорошо принятых слушателем, он до поры до времени не брался за создание симфонии. Написанная лишь в 1961 г., она развивает все лучшее, что было присуще Л. Абелиовичу и ранее: музыкальные образы просты и

_________

1 См. статью Т. Щербаковой «Минская премьера» («Советская музыка», № 4 за 1962 г.)

отточены, в них нет какой бы то ни было гипертрофии выразительности; мышление подчеркнуто оркестрово. Вместе с тем в Симфонии запечатлены и новые черты творческого облика композитора. Если раньше в его произведениях ощущался некоторый налет умозрительности, если устремленность образов понималась порой как внешняя моторность, как абстрактное движение вообще, то теперь музыка Л. Абелиовича стала значительно теплее, непосредственнее и одновременно глубже. Весь строй образов Симфонии, светлых, ясных, умных, как-то по-особому собранных, подтянутых, созвучен нашему сегодняшнему дню. В нем наша молодость, беспокойная, жаждущая деятельности, свершений, полная ожиданий, стремлений.

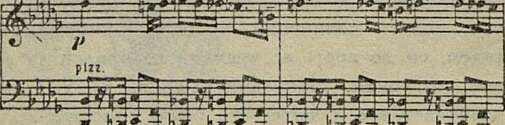

Основные в цикле — первая часть, где сопоставляются контрастные образы, и финал, утверждающий «бытие как деяние». Главная партия первой части, радостная, молодая, задорнозадиристая, всякий раз начинающаяся с пассажавзлета, олицетворяет это деятельное жизненное начало и воплощает основной образ Симфонии:

Пример

Она удивительно проста и безыскусственна, эта ре-мажорная тема, исполняемая струнными в унисон на фоне тоничеокой квинты. И только неожиданные интонационные «перебивы» придают ей своеобразный колорит едва уловимой суровости. Близка этому образу и первая из двух основных тем скерцо (вторая часть), звучащая в унисон у трех флейт. Элементы танцевальности, присущие ей, обретут в финале более определенный характер народной польки.

Другая образная сфера Симфонии связана с побочной партией первой части. Тема эта — благородная, привольная, но вместе с тем внутренне активная, каждый раз по-новому скрашенная тонально и темброво, играет большую (роль в драматургии всего цикла:

Пример

Родствен ей основной образ третьей части, воплощающий глубокое раздумчивое настроение.

И, наконец, истоки третьей группы тем Симфонии восходят к жанру скерцо. Таковы тема вступления, основанная на беспокойно пульсирующем, прерывистом (ритмическом движении, и вторая из двух основных тем скерцо. Строптивая, непокорная, дерзкая, она выросла из темы вступления, но здесь еще более обострена интонационно, ритмически, гармонически. И совершенно неожиданно превращение ее в игрово-певучую, с оттенком легкого кокетства мелодию скрипок. Впрочем, композитор не дает вдоволь насладиться этой находкой. Едва возникнув, мелодия скрипок сметается ритмической пульсацией.

Скерцо Симфонии предельно выразительно и лаконично. Здесь, кажется, нет ни одной лишней ноты. Особенно ценно умение Л. Абелиовича придавать знакомому тематическому материалу новое качество порой при помощи едва уловимого нюанса. Именно благодаря этому уменью возникает то ощущение целостности, которое оставляет Симфония, несмотря на разнохарактерность своих образов. Среди белорусских музыковедов распространено мнение, что в музыке Л. Абелиовича заметно влияние Д. Шостаковича. Если иметь в виду особенности оркестрового стиля, а также некоторые фактурные моменты, то суждение это небезосновательно, особенно применительно к ранним произведениям композитора. Но, говоря о Симфонии, следует, как мне кажется, воздержаться ст подобных выводов. И если уж искать влияния, то скорее следует вспомнить светлый мир образов С. Прокофьева, с его жизнерадостной и целомудренной лирикой.

Надо сказать, что воздействие Искусства C. Прокофьева и Д. Шостаковича, а также некоторых других крупнейших композиторов современности до сих пор не сказывалось сколько-нибудь явно в творчестве белорусских авторов. И только в самое последнее время композиторская молодежь начинает более активно впитывать лучшие традиции советского симфонизма. Наиболее ярко тяготеют в своих симфониях к сфере образности, «освоенной» Д. Шостаковичем, Д. Смольский и Р. Бутвиловский — каждый по-своему, но

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151