оба достаточно определенно. У В. Чередничеико воздействие это не столь заметно и ограничивается некоторыми приемами тематического развития.

Все три симфонии не имеют программы. Мы уже говорили о значительном внутреннем их родстве. Но вместе с тем эмоциональное содержание, особенности видения мира, самые принципы подхода авторов к жизненному материалу различны.

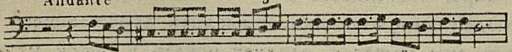

В. Чередниченко попытался воплотить в своей Симфонии сложную общечеловеческую проблему добра и зла. Однако тяготение к отвлеченным философским концепциям ему не свойственно, и потому постоянно ощущается стремление композитора мыслить возможно конкретно, так сказать, программно: добро и зло ассоциируются с образами мира и войны. При этом автор вовсе не стремится нарисовать прямое столкновение противоположных сил. Образы прошедших войн, пережитых баталий как бы воскресают в сознании людей, предостерегая, напоминая об опасности, призывая к постоянной бдительности. Сдержанная, сумрачная, тревожно-настороженная тема вступления

Пример

проходит через всю Симфонию как отзвук пережитого, появляясь и среди задорного празднества в скерцо, и в финале, утверждающем пафос борьбы, созидания, красоту жизни. И только вторая часть — превосходный музыкальный пейзаж, картинка пробуждающейся весенней природы — безмятежна по настроению1. Набежавшее облачко — вот и все ее беспокойство.

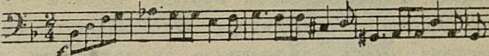

К сожалению, порой в Симфонии ощутим некоторый налет мелодраматичности, например, в кантиленных темах (побочная, первой части, основная тема Andante и побочная финала). Они широки, по-рахманиновски распевны, но недостает им свежести, оригинальности, обаяния. Это тем более обидно, что В. Чередниченко как раз присуще умение «подслащать время», уловить какие-то неповторимые черты его и запечатлеть их в музыкальном образе. Замечательным примером может служить скерцо (так и хочется сказать молодежное скерцо) — сочная, колоритная жанровая зарисовка. Пульс современности — острый, живой — бьется в обеих темах этой части: первой — с характерными ритмическими «перебоями», идущими от народней частушки, от наигрышей балалайки, и второй — зажигательной молодежной пляски в изложении трех труб:

Пример

Юношеский задор, шутка, неудержимое веселье — от всего этого так и веет духом сегодняшнего дня. Мне приходилось наблюдать в самых различных аудиториях, как обострялось восприятие, как мгновенно, устанавливался особый, едва ли не зримый, контакт между слушателями и исполнителями, едва раздавались первые звуки скерцо. Вот, видимо, какие образы наиболее сродни таланту композитора!

Тщетно было бы искать в музыке Симфонии психологическую глубину: автора не интересуют субъективные переживания отдельного человека. И, пожалуй, в данном случае это не недостаток, следствие определенного замысла, отчасти же, а может быть, и определенного склада дарования. Художник словно со стороны показывает людям то, что они пережили, сочувствует им как свидетель, наблюдатель, так сказать, летописец. Но все таки сам непосредственно не участвует в происходящем. Вероятно, поэтому образы Симфонии не содержат в себе острого драматизма. Наиболее характерна в этом отношении главная партия первой части, где ощущается отзвук героических баталий, хранимых памятью.

Совсем по-другому пути идет Р. Бутвиловский. Его внимание обращено вглубь человеческой души. Он стремится как бы субъективировать жизненный материал, преломить его через индивидуальную психику. Может, быть, даже излишне: в первых трех частях Симфонии преобладают скорбные, с оттенком болезненной душевной надломленности, структурно незавершенные, текучие образы, гармоническая терпкость, острая ритмическая пульсация, неожиданность акцентов, синкопирование. И только в финале герой решительно порывает с тягостными размышлениями: надо активно действовать, преодолевая индивидуализм, утверждая свое право жить. Главная тема финала

_________

1 Композитор задумал здесь показать как «трава прорастает». У меня же музыка эта неизменно ассоциируется с таянием снегов, со звоном хрустальной мартовской капели.

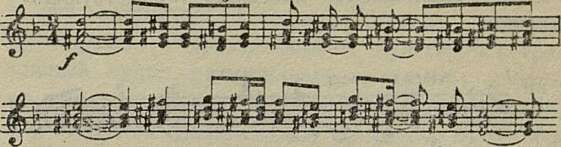

несет на себе отпечаток этой трудной внутренней борьбы, но она уже волевая, собранная, подтянутая. Пройдя через многие испытания, герой Р. Бутвиловского делается естественнее, проще, ближе людям. Тема побочной партии финала — истинная находка композитора. Это какое-то светлое шествие, очень современное по характеру, звуки которого доносятся издалека (pizzicato струнных) и затем приближаются победным торжествующим маршем:

Пример

Тема эта сродни советской массовой песне. Едва появившись, она приковывает к себе внимание аудитории, сообщая музыке общительность. Маршевое движение постепенно захватывает весь оркестр, словно объединяя, сплачивая людей в едином порыве. Ничто не страшно теперь герою, идущему рядом с себе подобными, — ни вторжение чуждых сил, ни трагические реминисценции, врывающиеся перед кодой. Человек победил в коллективе!

Симфония Д. Смольского воспринимается как лирическая исповедь остро чувствующего и интересно мыслящего человека. Драма эта глубоко интимна: герой не обращается со своей болью к людям. Трудно сказать, чем вызваны его переживания.

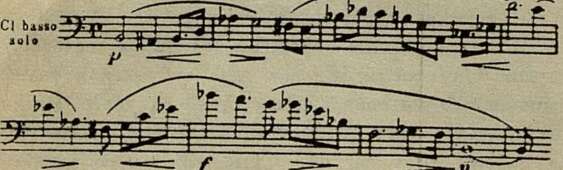

Музыка лишена каких бы то ни было изобразительных моментов, картинности, программности. Подобен неотступной скорбной мысли-чувству монолог бас-кларнета (главная партия первой части)

Пример

и светлая надежда, утешение, сдержанная ласка звучит в ответной мелодии струнных.

Две эти темы-образа лежат в основе всей Симфонии, определяя ее драматургию и композиционную структуру. Цикл состоит из трех частей, идущих без перерыва. Это как бы разросшееся сонатное аллегро, в котором первая часть — экспозиция, вторая — разработка, третья — реприза.

Образный смысл музыки — в постепенно просветлении, высвобождении от мрачных дум, тяжелых предчувствий. Напряженная внутренняя борьба, запечатленная в третьей части, не испепеляет, не обессиливает душу, а скорей исцеляет ее. Темы преображаются, звучат более утверждающе, причем решающую роль здесь играет тембровая динамика. Тембры становятся теплее, звучность мягче и компактнее: мощные унисоны струнных, светлая медь, серебристое пение скрипок в верхних регистрах. Сумрачное звучание кларнета и фагота, которое ранее доминировало, воспринимается теперь как отзвук пережитого. Наступает просветление...

Надо сказать, что если симфонии Р. Бутвиловского и в особенности В. Чередниченко имеют несомненные художественные прообразы, то замысел Д. Смольского оригинальнее. И, может быть, в силу этого он вызвал наиболее острые споры. Следует ли содержание Симфонии ограничивать, субъективными переживаниями личности? Не узко ли это? Не противоречит ли самой природе жанра, возникшего в ответ на потребность массы людей эмоционально осмыслить окружающее? Ответ, мне кажется, следует искать в самой музыке. Она при своей очевидной субъективной направленности привлекает значительностью содержания, стремлением поведать нечто сокровенное и важное. Трудно согласиться с теми, кто упрекает молодого композитора1 в нарочитом серьезничании. Музыка его естественная, искренняя, благородная, и это характерные черты дарования Д. Смольского. Их надо бережно растить, развивать...

Произведения В. Оловникова, Л. Абелиовича, Д. Каминского, Е. Глебова, Г. Вагнера, многие страницы музыки Д. Смольского, Р. Бутвиловского, В. Чередниченко — все это несет в себе свежее дыхание современности и свидетельствует не о случайных удачах, а о плодотворном повороте в творчестве белорусских композиторов. Творчествоэто не избаловано вниманием музыкантов за пределами республики. И право звучать на всесоюзной концартвон эстраде — звучать не по случаю декады или иного какого-нибудь особого события, а в повседневном обиходе — ему еще предстоит завоевать. На этом пути еще будет, вероятно, немало трудностей. Но радостно уже то, что выросли интересные, пытливые композиторы и что созданное ими содержит в себе драгоценные зерна нового.

_________

1 А он действительно молод; ему всего 25 лет

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Баллада о русских мальчишках» 5

- Главное призвание советского искусства 8

- Поиски и заблуждения 12

- Поиски заблуждения. — И спорить, и действовать (вместо отчета) 19

- В стремлении к современности 28

- Решения мнимые и истинные 33

- К 150-летию со дня рождения А. С. Даргомыжского: «Чухонская фантазия». — Два очерка о Даргомыжском. — Письма А. С. Даргомыжского Станиславу Монюшко. —Страницы из автобиографии Ю. Ф. Платоново 40

- Сэр Джон Фальстаф 61

- Решение партийного комитета Большого театра и КДС от 3 ноября 1962 года 68

- Евгений Светланов. — Заметки о воспитании виолончелистов. — Имени Венявского... — Дирижер, оркестр, партитура. — Конкурс имени Глинки 69

- К 90-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина: В работе над «Алеко». — Комета по имени Федор 83

- Магнитогорцы. — Лев Оборин. — «Бородинцы» играют современную музыку. — Югославская музыка. — Играют Менухины. — Американский хор. — Письмо из Ленинграда 99

- Дело государственной важности. — От редакции 110

- Петербургский диплом Юльюша Зарембского. — Заметки без музыки 117

- За рубежом 127

- Новаторский труд. — Узбекская народная музыка 144

- Наши юбиляры: В. М. Беляев, М. И. Блантер 148

- Хроника 151