достиг». Но американский балетмейстер рядом со словом «пластика» неосторожно ставит слово «выразительность», подразумевая выразительность самого тела. И сразу же вся его конструкция теряет равновесие. Может ли быть выразительная бессодержательность? Можно ли в движениях и мимике, лишенных конкретной задачи, что-либо выразить? Если речь идет о нормальных людях, то, видимо, нет. Правда, здесь вполне уместен вопрос: «А почему, собственно, ставятся под сомнение бесспорные положения?» Ведь еще Шаляпин сказал, что «жест есть не движение тела, а движение души». Но Баланчин, признавая выразительность, отрицает содержательность. Он считает, что балет настолько выразителен, что «не нуждается в определенном содержании, тексте».

В тексте балет действительно не нуждается, так как разговаривать в нем можно разве что языком глухонемых. Но «определенность содержания» совсем не идентична произнесенному слову. Гегель, например, считал поэзию, искусство слова, более высокой ступенью в сфере духовной проникновенности по сравнению с изобразительным искусством и музыкой. Но это не мешало ему утверждать, что «как только мимика, или пение, или танец начинают сами по себе самостоятельно разрабатываться, поэзия, как искусство стихосложения, снижается до степени средства...»

Точно так же до степени средства для выражения содержания балета «снижаются» и «красота выработанного, вытренированного тела», которое американский мастер пытается провозгласить как начало и венец искусства танца.

Мы не случайно говорим «пытается», потому что достаточно посмотреть на его постановку «Блудного сына», чтобы понять: категория эстетического удовольствия, которое якобы должен получить зритель от «вытренированного тела», у самого Баланчина достаточно условна и расплывчата.

Мы знаем евангельскую легенду о Блудном сыне, но еще лучше помним полотно Рембрандта, на котором в двух центральных фигурах словно слышится долгожданный вздох облегчения после трудной дороги, от отчаяния, разрешившегося долгожданным счастьем.

В партитуре Прокофьева трагическое просветление переведено в план лирический. Музыка балета (1929), по свидетельству исследователей творчества композитора, в лучших своих страницах является как бы первым эскизом к лирико-

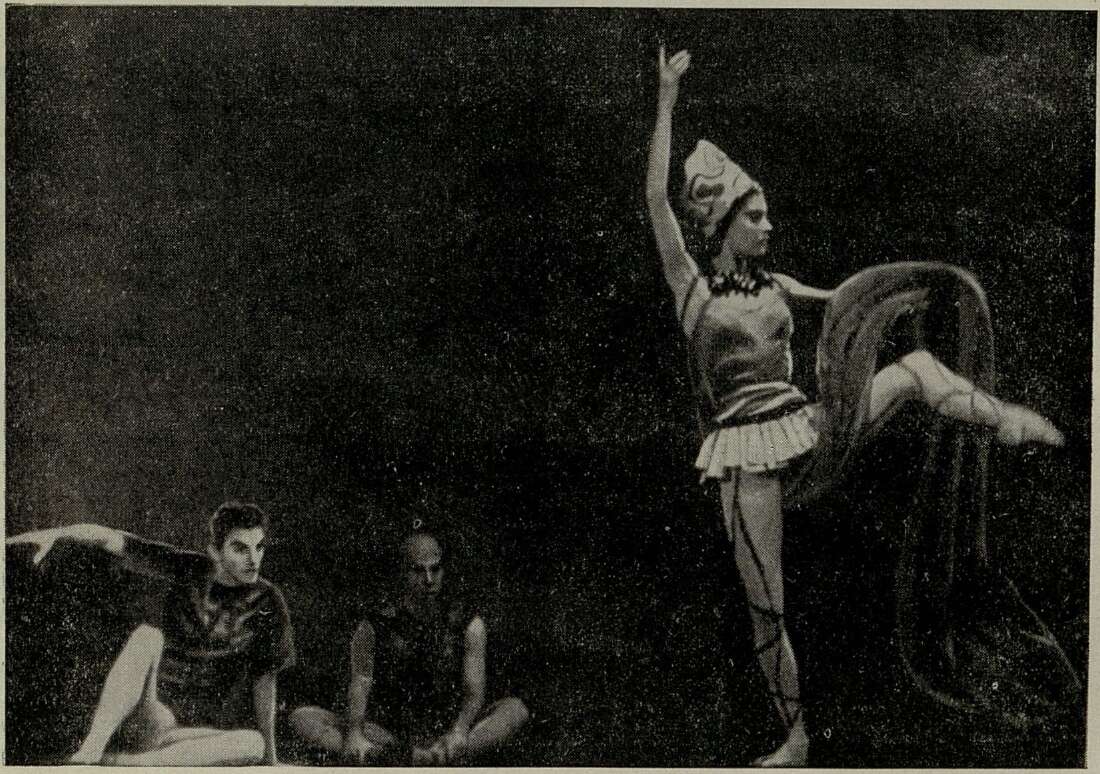

Сцена из балета «Блудный сын» С. Прокофьева

драматическим сценам «Ромео и Джульетты». Но «карандашное» письмо с одинокими хрупкими тембрами флейт, гобоев, кларнетов»1 безжалостно ломается всем пластическим решением балетмейстера. Как бы растерянно звучат голоса оркестра, зная, что на сцене они приобретают краски и страсти совсем им несвойственные. Впечатление такое, словно рисунок, слегка тронутый акварелью, кто-то расписал маслом, постаравшись обратить внимание на то, что было в тени.

По сцене прыгают бритые люди в балахонах, похожие больше всего на безнадежных больных из сумасшедшего дома, — это сотрапезники Блудного сына. А он сам, взъерошенный, изнемогающий то ли от страсти, то ли от сложности хореографического задания, с совершенно серьезным, сосредоточенным лицом старается при помощи Сирены разучить целый ряд сложных акробатических и головоломных поддержек, смысл которых разгадать не столь трудно, сколько просто не нужно, так как все это лежит уже за пределами искусства.

Можно, конечно, восторгаться изобретательностью постановщика, последовательно использующего низенький заборчик как загородку, скамью и столб; можно говорить о декорациях Жоржа Руо, о мастерстве Эдуарда Виллела, мужественно идущего навстречу всем соблазнам, подкарауливающим Блудного сына. Но что именно должно было дать нам эстетическое удовлетворение, мы на этом спектакле так и не поняли. Хотя, может быть, в данном случае имелось в виду окончание балета, которое внесло разрядку в удивленную тишину зрительного зала.

«Блудный сын» — балет программный, и в этом смысле ближе всего к нему стоит «Сомнамбула» Витторио Риети, как произведение, имеющее определенный сюжет. Правда, вопреки утверждению Баланчина о том, что сюжет в балете должен быть «понятен через язык танца, а не с помощью слов, напечатанных в программах», разобраться в смысле и характере действия «Сомнамбулы» мог лишь тот, кому была известна опера Беллини. Остальные поспешно листали программу в надежде найти хоть какие-нибудь объяснения к происходящему и, не найдя, спрашивали у соседей: а это где? а это кто?

Хореографически вся первая половина балета решена весьма трафаретно, с общим танцем, пробежкой и дуэтами отдельных пар, дивертисментом «артистов», приглашенных хозяином дома поразвлечь гостей.

Выразительнее всего поставлена сцена Сомнамбулы и поэта. Юноша поражен странным обликом: девушки в длинном белом одеянии, появившейся в зале, где только что танцевали нарядные гости.

Пламя свечи, которую сжимают ее пальцы, как тусклый светлячок, мелькает по сцене, залитой огнем канделябров. Наверное, ей кажется, что кругом кромешная тьма. И никого нет рядом. Легкими, быстрыми шагами на пуантах она чертит по залу замысловатые круги, словно подчиняясь то разгорающемуся, то потухающему язычку пламени. А совсем близко стоит поэт, стараясь заглянуть в ее бесстрастное, уснувшее лицо. Вот он преграждает ей путь. Сомнамбула на секунду останавливается, будто наткнувшись на неожиданное препятствие, и поварачивает в другую сторону, продолжая свой легкий, словно заколдованный бег.

Тогда юноша ложится на пол. Только свою руку опускает он перед ее ногой. Девушка переступает через нее, юноша кладет другую руку, девушка снова переступает. Поэт вскакивает и несильно толкает девушку в спину. И она быстро и ровно бежит в ту сторону, куда он ее толкнул, а он мчится за ней следом, стараясь перегнать и загородить ей дорогу, чтобы остановить эту неимеющую конца инерцию движения...

В этом дуэте, хотел или не хотел того Баланчин, было раскрыто им определенное содержание, которое само по себе может быть переложено в новеллу. Два действующих лица были вовлечены в конкретные и сложные психологические взаимоотношения, которые смогли быть раскрыты как раз вопреки его утверждению: «и право, не хочется знать, кого изображает та или иная балерина, а просто видеть чистую красоту ее тела, движений».

В данном случае вся характеристичность дуэта возникла именно из необходимости изобразить определенное лицо.

Но не будем ставить Баланчину в упрек, что его творческая практика порой бывает художественно прогрессивнее его теоретических высказываний, тем более, что он сделал все, чтобы разрушить впечатление от дуэта финалом балета, столь же трафаретным, как и его начало. На сцену снова выпорхнули кавалеры и дамы в юбках с какими-то странными хвостиками, потом появился злодей, который по всем правилам условной пантомимы стал объяснять хозяину дома, что в комнате Сомнамбулы мужчина; хозяин дома схватился за голову, погрозил в сторону правой кулисы, выхватил кинжал и побежал восстанав-

_________

1 И. Нестьев. Прокофьев. Музгиз, 1957, М., стр. 245.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мы будем петь о новом мире! 5

- Хорошим фильмам — хорошую музыку 9

- С песней по жизни шагая... 11

- Композитор работает в кино 16

- Что волнует сегодня 19

- Прислушиваясь к «поступи мира» 27

- Говорит Герасе Дендрино 31

- Открытия и проблемы 32

- Рассказывает Д. Баланчин 42

- На спектаклях гостей 44

- Годы в студии 54

- Как работал Станиславский 64

- Первые шаги 69

- Станиславский ставит Мусоргского 72

- Уроки режиссера 78

- Письмо читателя 81

- Украинские певицы. Лариса Руденко; Клавдия Радченко 85

- Конкурс в Тулузе 89

- Путь молодого певца 90

- Артистизм и мастерство неразделимы 91

- Памяти Фейнберга 93

- Искусство дирижирования в наше время 96

- Как мы работаем 98

- Новая программа Э. Гилельса 101

- Рапсодия А. Хачатуряна 102

- Борис Гутников 103

- Встреча с молодыми ленинградцами 103

- Вместе с героями песен и оперетт... 105

- Литовский хор 106

- Оркестр румынского радио 107

- Вечер румынской музыки 108

- Камерный дуэт из Чехословакии 109

- Концерт французских гостей 109

- Малколм Сарджент 111

- Луиз Маршалл 111

- За дирижерским пультом Д. Шостакович и М. Ростропович 112

- Дружба с русской песней 114

- Курт Вайль 118

- «Patria o muerte!» 121

- Новая глава 124

- Встреча с советской песней 125

- Игорь Стравинский в Советском Союзе 127

- Французские музыканты в Москве 130

- Серьезный труд 132

- Новое издание писем Бетховена 134

- Владимир Власов 140

- Юлий Мейтус 144

- Дружеские шаржи Бориса Ефимова 146

- Новогодний тост 148

- МСЭ 150

- Если бы парни и девушки всей земли... 151

- Жизнь побеждает 153

- Живопись вторгается в музыку 154

- Итоги смотра молодежи 155

- Интересный разговор 156

- У композиторов Узбекистана 156

- Читатели поздравляют 157

- Шефы из консерватории 158

- Служение музыке 159

- Путь исканий 160

- А лекторы все ждут... 162

- Премьеры. Москва, Ленинград, Харьков, Свердловск, Донецк, Душанбе 162

- Один день в ДЗЗ 164