ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫX

Л. НОРМЕТ

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К «ПОСТУПИ МИРА»

Кантатно-ораториальный жанр имеет вековые традиции в эстонской культуре, корни его глубоко уходят в плодородную почву народного хорового пения. Развивая достижения прошлого, национальные композиторы вместе с тем активно ищут сейчас новых путей развития этого жанра, стремясь претворить все ценное, прогрессивное, что создано за последние годы современными советскими и зарубежными авторами. Немалую роль сыграло в этом смысле исполнение в Таллине «Carmina burana» К. Орфа и «Патетической оратории» Г. Свиридова. Знакомство с этими двумя сочинениями не прошло бесследно и оказало влияние на творчество эстонских композиторов.

Молодой Арво Пярт не новичок в кантатно-ораториальном жанре. В журнале «Советская музыка» уже писали об его удачном «первенце» — кантате для детского хора и симфонического оркестра «Наш сад»1.

Стихотворный текст к «Поступи мира» сочинил Эйно Вэтемаа, литературно одаренный композитор, пишущий для своих коллег прекрасные тексты и либретто. Безусловно, причина, приведшая молодых авторов к совместной работе, — тяга к современной теме в искусстве.

Современность звучания — одна из ярких особенностей музыки Арво Пярта, благодаря которой его произведения доступны широкой аудитории. Но они всегда далеки от примитивизма и порой отличаются довольно сложным языком.

Образы А. Пярта большей частью лаконичны — богатая фантазия сочетается у него со скупой «деловитостью», умением лепить меткие мелодико-гармонические характеристики. Качество очень ценное, если вспомнить, сколь часто молодые композиторы облекают свои мысли в путаные, перегруженные формы, полагая, что художественность произведения прямо пропорциональна сложности выразительных средств. Пярт же обычно стремится выкинуть «за борт» все лишнее. Уже ранние Первую сонатину и Партиту для фортепиано отличает разумное самоограничение в использовании, например, гармонических приемов.

_________

1 См. седьмой номер журнала за 1961 год.

Пристрастие к строгим линиям (но не к линеарности!), отказ от каких-либо излишеств роднит музыку А. Пярта с современной архитектурой и национальным прикладным искусством, радует простотой «очертаний», открывающей доступ к воздуху и свету.

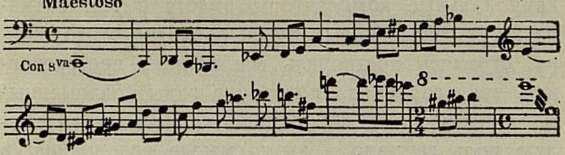

Примером «просторного» изложения может служить хотя бы вступительная унисонная тема оратории: начинаясь в басах, она на протяжении девяти тактов передается, подобно эстафете, от одной группы инструментов к другой, охватывая более четырех октав!

Мелькает интонируемый гобоем и ксилофоном краткий мотив, предвещающий десятую, «африканскую», часть оратории. Дальнейшее развитие приводит к теме, которую мы можем условно назвать темой света и разума.

В оратории «Поступь мира» нет партий певцов-солистов. Вместе с оркестром и хором в ней участвуют двое чтецов1; они обращаются к современникам, рассказывая, как прекрасен мир, когда в нем торжествует любовь к человеку. Хор дополняет сказанное:

«Ведь и ты, товарищ по веку, подумал еще в школьные дни перед глобусом: “У меня есть родина!” И мысль о родине приводит к убеждению: “Уверенно движется наш мир к свету!”» Эту хоровую реплику (вместе с последующей темой разума и света) можно выделить как основную и ведущую мысль всей оратории.

О том, как труден путь человечества, о горе и страданиях недавнего прошлого рассказывается в третьей части — «Мечты были ослеплены». Прозрачно звучащий хор осторожно начинает: «Не хочется мешать песне вашей, песне о голубом небе, о том, как стадо лошадей пьет по ночам из источника...» «Но я должен, должен напомнить о дне, когда вспыхнул... чудовищний гриб», — продолжает чтец. И тут же оркестр «рисует» это потрясающее душу зрелище. На одной высоте в четком ритме назойливо, долго и тревожно хор повторяет лишь одно слово: «Нагасаки». Но в отличие от многих других «музыкальных рассказов» об атомной войне здесь нет экспрессионистического нагнетания эмоций ужаса, кошмара. Мы словно слышим голос земли, накапливающей все большую силу и энергию для протеста и борьбы.

Четвертая часть повествует о науке, поставленной на службу мирной жизни, о тонком и своеобразном труде автоматов, о том, как все чаще «с тихим шорохом распахиваются серые занавеси незнания». В следующей же, пятой, части имитационно вступающие хоровые голоса утверждают: «Мы не забудем, не забудем ни Нагасаки, ни Сталинграда».

После этих контрастных эпизодов, страдающих, к сожалению, некоторой композиционной рыхлостью, следуют две наиболее яркие части оратории, посвященные трудовым будням советской Сибири.

Очень скупо, просто, на фоне до-мажорного аккорда идет басовый речитатив: никто не нарушал раньше векового сна дремучих сибирских елей. Ощущение глубокого сна действительно передано в музыке, где преобладают низкий регистр, спокойное звучание струнных. «И никто не догадывался, что под этой суровой и каменистой почвой таится руда!» — повествует в заключение чтец.

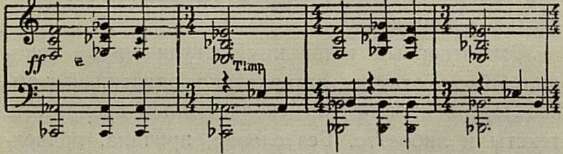

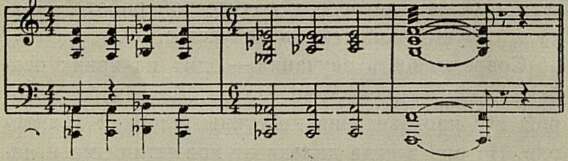

И вот следующая часть — «Новую Сибирь мы создаем», — вносящая яркий контраст. Стремительный бег струнных образует динамичную остинатную фигуру. На ее фоне медь интонирует напористый, «крепкий» мотив. Наконец, возникает бойкая, энергичная мелодия хора «Наша песнь звучит в тишине тундры», удачно воссоздавая столь редкий еще в нашей музыкальной литературе образ созидательного и потому радостного труда:

_________

1 Введение декламации в вокально-симфоническое произведение пока новый прием для эстонских авторов, открывающий интересные творческие возможности, но требующий еще длительных поисков наиболее эффективных результатов.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мы будем петь о новом мире! 5

- Хорошим фильмам — хорошую музыку 9

- С песней по жизни шагая... 11

- Композитор работает в кино 16

- Что волнует сегодня 19

- Прислушиваясь к «поступи мира» 27

- Говорит Герасе Дендрино 31

- Открытия и проблемы 32

- Рассказывает Д. Баланчин 42

- На спектаклях гостей 44

- Годы в студии 54

- Как работал Станиславский 64

- Первые шаги 69

- Станиславский ставит Мусоргского 72

- Уроки режиссера 78

- Письмо читателя 81

- Украинские певицы. Лариса Руденко; Клавдия Радченко 85

- Конкурс в Тулузе 89

- Путь молодого певца 90

- Артистизм и мастерство неразделимы 91

- Памяти Фейнберга 93

- Искусство дирижирования в наше время 96

- Как мы работаем 98

- Новая программа Э. Гилельса 101

- Рапсодия А. Хачатуряна 102

- Борис Гутников 103

- Встреча с молодыми ленинградцами 103

- Вместе с героями песен и оперетт... 105

- Литовский хор 106

- Оркестр румынского радио 107

- Вечер румынской музыки 108

- Камерный дуэт из Чехословакии 109

- Концерт французских гостей 109

- Малколм Сарджент 111

- Луиз Маршалл 111

- За дирижерским пультом Д. Шостакович и М. Ростропович 112

- Дружба с русской песней 114

- Курт Вайль 118

- «Patria o muerte!» 121

- Новая глава 124

- Встреча с советской песней 125

- Игорь Стравинский в Советском Союзе 127

- Французские музыканты в Москве 130

- Серьезный труд 132

- Новое издание писем Бетховена 134

- Владимир Власов 140

- Юлий Мейтус 144

- Дружеские шаржи Бориса Ефимова 146

- Новогодний тост 148

- МСЭ 150

- Если бы парни и девушки всей земли... 151

- Жизнь побеждает 153

- Живопись вторгается в музыку 154

- Итоги смотра молодежи 155

- Интересный разговор 156

- У композиторов Узбекистана 156

- Читатели поздравляют 157

- Шефы из консерватории 158

- Служение музыке 159

- Путь исканий 160

- А лекторы все ждут... 162

- Премьеры. Москва, Ленинград, Харьков, Свердловск, Донецк, Душанбе 162

- Один день в ДЗЗ 164