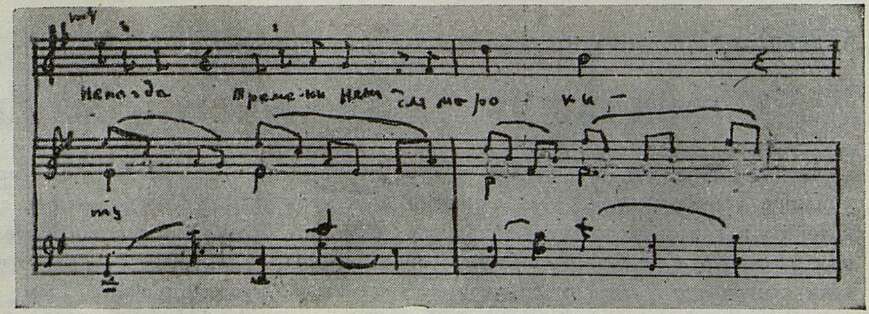

Фрагмент автографа романса «Некогда мне над собой измываться» на слова А. Твардовского (написано левой рукой)

щается к теме Родины, природы. Но образ природы дается здесь в движении, на большом эмоциональном подъеме. Кода этого романса служит заключением и для всего цикла, приобретая значение репризы. Ощущение единства и завершенности подчеркивается возвращением к As-dur'у — тональности первого романса. Для гармонического языка цикла характерно тяготение к плагальным соотношениям, обилие аккордов с альтерациями и задержаниями, особенно ярко звучащих в плагальных кадансах.

Шебалин назвал романсы на стихи А. Твардовского «стихотворениями для голоса и фортепьяно». Это камерные психологически тонкие вокальные миниатюры, современные по своему содержанию и музыкальному языку, в которых нет ничего внешнего, эстрадного, «концертного».

После автобиографического цикла на слова Твардовского Шебалин летом 1961 г. создает еще один цикл романсов (ор. 55) на стихи А. Прокофьева «На земле мордовской». Это три очень светлые вокальные миниатюры, которые правильнее назвать не романсами, а песнями: в них проявилось полифоническое мастерство Шебалина, его тонкое ощущение природы старинных ладов (в романсах на стихи Твардовского и Прокофьева часто встречаются элементы фригийского, дорийского, миксолидийского ладов), знание современного песенного фольклора и прежде всего радостное, по-весеннему свежее восприятие родной природы.

Эпиграфом к этому циклу могли бы служить стихи А. Прокофьева «Я люблю эту землю до слез за былинку последнюю в поле».

Относительная простота гармонических средств сочетается со сложностью неожиданных красочных сопоставлений мажоро-минора. Элементарные, казалось бы, лирические и частушечные напевы в действительности тонко передают современный строй стихотворных текстов, напоены интонационной свежестью и новизной.

Три песни цикла объединены стройным музыкальным замыслом, где первая песня — «Оставайтесь в памяти моей» — вводит в своеобразный интонационный и гармонический строй песен о земле мордовской. Вторая песня «Расцвела черемуха лесная» — лирическое Andante цикла, пленяющее своей поэтичностью, прозрачностью фактуры.

За рекой Сурой пойма, пойма,

Пойма с двух сторон.

Я рекой Сурой пойман, пойман,

Просто взят в полон.

Третья песня — «Белая метель» — финал цикла, Allegro частушечно-плясового характера.

*

Романсы Шебалина на стихи советских поэтов принадлежат к числу новаторских произведений. Эти камерные миниатюры представляют большой интерес с точки зрения кристаллизации современного музыкального языка советской вокальной лирики. Для выражения современной темы и связанного с ней широкого круга образов окружающей жизни композитор использует свежий интонационный строй современной русской речи и песенности.

Вокальные произведения Шебалина еще ждут своих исполнителей-пропагандистов. Хотелось бы, чтобы произведения эти в ближайшие же годы заняли почетное место в репертуаре наших певцов.

Э. ДЕНИСОВ, А. НИКОЛАЕВ

Тончайший музыкант, замечательный педагог

В 1952 году мы, два только что окончивших училище «композитора», были приняты в консерваторию в класс Виссариона Яковлевича Шебалина. С тех пор в течение восьми лет (включая три года аспирантуры) мы имели счастье заниматься у замечательного педагога, тончайшего музыканта, всесторонне образованного человека.

Трудно забыть первое занятие. Виссарион Яковлевич слушал сочинения, показанные на вступительном экзамене. «Досталось» всем без исключения. Несмотря на то, что каждый из нас (как нам тогда казалось) прошел солидный курс музыкальных наук в училище, выяснилось, что в наших сочинениях никуда не годится тематический материал, крайне убог гармонический язык, нелепа форма и «косноязычно» голосоведение. Впрочем, одному из нас в виде утешения (во всяком случае, так это тогда воспринялось) было сказано: «А вот этот оборот я встречал у Пуленка». К следующему занятию мы, помышлявшие уже о более или менее крупных музыкальных формах, получили задание сочинить по одноголосному восьмитакту. Так произошло наше низвержение из области возвышенных, но преждевременных мечтаний на твердую почву практических навыков, точного знания, опыта, то есть композиторской техники.

За все годы занятий наш педагог прежде всего приучал нас к тщательнейшей отшлифовке темы-мелодии, из которой надлежало затем развить все произведение. Мы «сочиняли» восьмитакты десятками и, наконец, стали понимать, почему последний оказывался все-таки лучше первых. Очень помогал нам здесь анализ классических мелодий — дело для нас тогда совершенно новое. Помнится, целый урок был посвящен всевозможным превращениям «Прогулки» из «Картинок с выставки» Мусоргского. Каждому предлагалось продолжить эту тему по-своему, а потом объяснить, хуже или лучше она стала и почему.

Высшую похвалу: «Это вышло...» — мы слышали редко. Зато «разносы» были обычным делом. Но как ни странно, именно после «разноса», подчас очень резкого, ученики уходили с особенным желанием тут же все переделать или сочинить заново, руки у нас никогда не опускались. Вероятно, это происходило оттого, что Шебалин обладает чрезвычайно зорким глазом как на плохое, так и на хорошее. И в слабом сочинении он умеет разглядеть интересную находку, привлекательное зерно, которое можно развить.

В Бывало, что мы приносили в класс сочинения запутанные, неясные для нас самих. В таких случаях Виссарион Яковлевич безошибочно указывал, как его «прочистить», как убрать лишнее, перепланировать. Нам запомнился такой эпизод, А. Пахмутова принесла «Частушку» — одну из (частей своей будущей «Русской сюиты». «Частушка» получилась растянутой, конструктивно запутанной, монотонной. Прошло полчаса, и наш учитель, не добавив ни одной ноты, а только сокращая, изменяя последовательность эпизодов или транспонируя их, заставил пьесу засиять новыми красками. В этом виде «Частушка» и вошла в «Русскую сюиту». Надеемся, что Александра Николаевна не будет на нас в обиде за то, что мы раскрыли этот маленький секрет. Нам дало на это право тогдашнее выражение ее лица — на нем было написано восхищение и изумление совершающимся на глазах чудом.

При всей своей необычайной строгости Шебалин никогда не навязывает своего решения. Обычно он только обращает внимание ученика на неудавшееся место и объясняет, в чем его слабость. И лишь в самых безнадежных случаях указывает, какую именно гармонию применить или как именно осуществить модуляцию.

На занятиях в классе был такой порядок: после прослушивания новой пьесы каждый высказывал о ней свое мнение. И пусть наши суждения не всегда попадали в точку, — это вырабатывало в молодых музыкантах критическое чутье, заставляло активнее вслушиваться в исполняемое.

Конечно, при всем внимании к композиторской технике наш педагог прежде всего побуждал нас вдумываться в смысл создаваемой музыки. Он не уставал напоминать нам, что мы русские композиторы, настойчиво добивался, чтобы в наших сочинениях звучал национальный мелодический материал. Так, содержание одного из только что начатых произведений он определил очень обидно, но и очень точно — «беспаспортный гедонизм». После этого продолжать сочинение не было смысла.

Бывало (особенно на первых курсах), что мы приносили в класс, окажем, романсы на довольно мрачные стихи. И тогда начинался самый увесистый раздел «разноса»; Виссарион Яковлевич весьма едко спрашивал, что заставляет нас, очень и очень молодых людей, обращаться к этой «гробокопательной» лирике, так ли уж связано это с нашей жизнью и т. д.? Досталось одному

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5

- Трибуна съезда 31

- Выдающийся художник 46

- В. Я. Шебалин 50

- На стихи советских поэтов 55

- Спасибо, моя родная земля 58

- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62

- Счастливая судьба 64

- Дорогой учитель, редкий человек 66

- К творческому расцвету 67

- В Белоруссии 71

- В поисках новизны 74

- За научную основательность и этическую чистоту 78

- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84

- Герой, бунтарь, человек 92

- От «музыкальной драмы» — к опере 96

- Говорят председатели и члены жюри 100

- Говорят председатели и члены жюри 103

- Говорят председатели и члены жюри 106

- Говорят председатели и члены жюри 109

- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111

- Талантливый музыкант 113

- Венцы в Москве 114

- Концерт турецкой пианистки 116

- Квартет им. Лео Вейнера 117

- Новая встреча с Милошем Садло 118

- Илекский почин 119

- Поговорим о краевой филармонии 124

- Желаю Вам радости! 128

- Звучит советская музыка 130

- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131

- «Мы счастливы, что видели их» 133

- Хроники моей жизни 136

- Содержательный труд 143

- Интересная брошюра 145

- Пособие по гармоническому анализу 146

- Музыкальный визирь 147

- Певцы печали 148

- Музыкальные репризы 148

- Из блокнота композитора 148

- Накатило! 148

- Арии костра и фонтана 150

- Скрипка и бешенство 150

- Генерал-фагот 150

- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151

- На съезде работников культуры 155

- Ленинградской симфонии — 20 лет 156

- На пленумах. Саратов 158

- На общественных началах 158

- Памяти Н. В. Лысенко 158

- На пленумах. Нальчик 159

- Вариола 160

- Бурятский театр оперы и балета 160

- Замечательный русский певец 161

- Для советских исполнителей 161

- Премьеры 162

- В хореографическом училище Большого театра 162

- Руководитель рабочего хора 164

- Портреты друзей 165

- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166

- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166