Самыми прочными узами связана я с нашей детворой, и не только потому, что постоянно пишу для них песни и фортепьянные пьесы. Как члену бюро Республиканского Совета пионерской организации мне приходится заниматься различными пионерскими делами: помогать самодеятельности, организовывать встречи музыкантов с детьми, самой беседовать с ними о музыке.

А. Боярский (Харьков)

В моих творческих планах нет еще точных названий и даже сюжетов. Могу перечислить лишь жанры: вокальный цикл, оперетта или балет. И все на современную тему.

Что касается связей со слушателями и всевозможной шефской работы, то у нас в организации это дело только-только налаживается. Я, видимо, буду шефствовать над самодеятельностью одного из харьковских институтов. Но шеф из меня получится строгий. Мне кажется, что у нас очень много хвалят участников самодеятельности и очень мало с них требуют. А это ведь наносит ущерб прежде всего развитию их культуры и дарований.

На съезде работников культуры

Быть на уровне огромных исторических задач, поставленных перед нашим народом XXII съездом КПСС, отдать все силы для претворения их в жизнь — к такому единодушному решению пришли участники IV съезда профсоюза работников культуры, проходившего в апреле с. г. в Москве.

В отчетном докладе председателя президиума ЦК профсоюза Т. Калинникова, в речах делегатов немалое место заняли вопросы развития музыкального искусства. Докладчик говорил о достижениях советских композиторов, создавших много ярких талантливых произведений, в которых запечатлены высокие помыслы и чувства советских людей. Бок о бок с профессиональным искусством семимильными шагами развивается самодеятельность. В стране создано шестьсот народных театров, более пятисот тысяч самодеятельных коллективов, в которых занимается свыше девяти миллионов человек. С каждым годом ширится сеть народных филармоний и консерваторий. И повсюду эти массовые формы художественного творчества и просвещения создаются при активном участии деятелей профессионального искусства.

Замечательную инициативу проявила ленинградская артистка О. Андреева. Она выехала на постоянную работу в Целиноградскую область и возглавила там Ансамбль песни и танца.

— Хотелось бы, — сказала председатель Целиноградского обкома профсоюза Б. Алибаева, — чтобы почин Андреевой подхватили деятели искусств других городов, в частности москвичи, которые взяли шефство над Целиноградской областью. У целинников есть еще немало просьб к своим шефам, в том числе просьба к московским композиторам создать песни о покорителях целины.

На съезде говорилось не только о достижениях, но и о многих недостатках, мешающих росту культуры.

В докладе указывалось на то, что репертуар многих театров все еще не удовлетворяет возросших требований советских людей. Концертные организации уделяют мало внимания подготовке новых программ, по-прежнему репертуар некоторых эстрадных коллективов и отдельных артистов не отличается высоким идейно-художественным уровнем.

— По развитию промышленности Волгоград превзошел уровень 1941 г. более чем в два раза, а по числу учреждений культуры не достиг и довоенного уровня, — заявил артист Волгоградского театра им. Горького В. Николаев. — До войны в городе был симфонический оркестр, а сейчас его нет, несмотря на неоднократные обращения городских организаций в Министерство культуры РСФСР. А разве нормально, что город, в котором живет 800 тысяч жителей, не имеет своего оперного театра?

Безусловно, больших успехов добилась наша самодеятельность. Но всегда ли правильно она развивается? Верно сказал известный грузинский артист А. Хорава — есть еще немало коллективов, которые слепо подражают профессионалам, искажая тем самым природу этого замечательного народного движения.

На съезде выступали министр культуры РСФСР А. Попов и заместитель министра культуры СССР А. Кузнецов. Съезд избрал новый состав ЦК профсоюза и ревизионной комиссии.

Всесоюзная художественная выставка

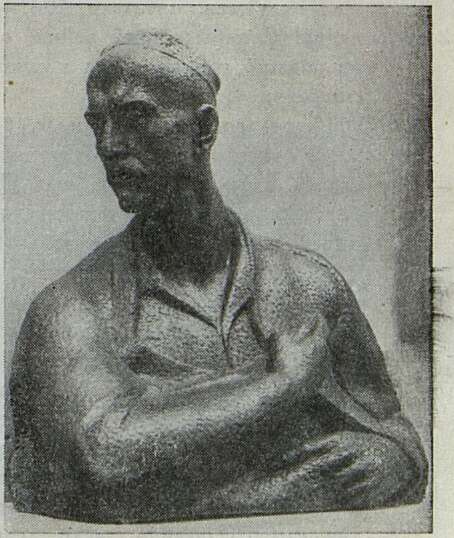

Портрет Хамзы, работа скульптора Н. Феодоридиса

Ленинградской симфонии — 20 лет

Седьмую симфонию Д. Шостаковича, впервые прозвучавшую двадцать лет назад, современники назвали Героической. И, пожалуй, нет в советской музыке другого сочинения, которое с большим правом могло бы носить такое имя.

Героической была сама история создания этой симфонии, поведавшей людям о мужественной борьбе советского народа против гитлеровского нашествия.

Недавно в кишиневской газете «Молодежь Молдавии» появилась маленькая заметка, всего один абзац. Под рубрикой «Знаете ли вы...» читателям сообщалось, что «советский композитор Дмитрий Шостакович писал свою Седьмую симфонию в окруженном фашистами Ленинграде. Он был начальником группы противовоздушной обороны дома, в котором жил. Когда объявляли воздушную тревогу, композитор ставил на нотной странице симфонии "в. т." (воздушная тревога) и шел на дежурство». Для молодежи это лишь любопытная историческая деталь. Но за ней встает человеческий подвиг.

Вдумайтесь, читатели 1945–1946 годов рождения! С первых дней войны, отказавшись уехать из родного города, начал композитор писать свою симфонию.

Артиллерийские обстрелы, бомбардировки, пожары — все это вошло в быт жителей осажденного города. Несмотря ни на что, Д. Шостакович работал быстро, много, напряженно. Иногда в перерывах, выходя на улицу подышать свежим воздухом, с болью и гордостью смотрел композитор на город. «Он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях... и был еще более прекрасен в своем суровом величии. И какое это было мужество, какая глубокая человечность была скрыта в этой борьбе, — вспоминает Д. Шостакович. — Возвращался я с прогулки полный новых впечатлений, обуреваемый страстным желанием работать и работать, скорее внести вклад в борьбу, которую так самоотверженно вели ленинградцы». Июль, август, сентябрь... За три месяца четыре пятых монументальной симфонии были написаны в блокированном Ленинграде.

27 декабря 1941 года в Куйбышеве, куда после долгих настояний выехал Шостакович, была закончена Седьмая симфония, посвященная Ленинграду. Через два месяца, 5 марта 1942 года, огромное симфоническое полотно, требующее удвоенного оркестрового состава, было разучено и исполнено под управлением С. Самосуда объединенным коллективом оркестров Большого театра и Всесоюзного радио, находившихся тогда в Куйбышеве. «Шостакович прильнул ухом к сердцу родины и сыграл песнь торжества», — писал Алексей Толстой, присутствовавший на репетициях Седьмой в Куйбышеве. 29 марта тот же коллектив впервые сыграл симфонию в Москве, в Колонном зале Дома союзов. Еще не прозвучало ни одной ноты, а вся публика встала и устроила овацию вошедшему автору, отдавая дань подвигу музыканта-патриота. Незадолго до конца одного из концертов, во время исполнения финала, рядом с С. Самосудом появился дежурный, который пытался что-то ему сказать. Москвичи хорошо понимали, это означало требование прервать концерт: воздушная тревога! Увлеченный дирижер досадливо отмахнулся, оркестр продолжал играть. Ни один человек в зале не двинулся с места.

В июле 1942 года оркестр Ленинградской филармонии, находившийся тогда в Новосибирске, под управлением Е. Мравинского сыграл Седьмую в присутствии композитора. Но еще во время первых репетиций в Куйбышеве автор говорил: «Моя мечта, чтобы Седьмая симфония в недалеком будущем была исполнена в Ленинграде, в родном моем городе, который вдохновил меня на ее создание». В городе-герое было тогда слишком мало музыкантов. И все-таки те из них, кто пережил блокаду, кинули клич по всему городу. К малочисленному оркестру радио, которым руководил дирижер К. Элиасберг, были прикомандированы лучшие оркестранты частей армии и фло-

Иллюстрация

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- На пути к музыкальной культуре коммунизма 5

- Трибуна съезда 31

- Выдающийся художник 46

- В. Я. Шебалин 50

- На стихи советских поэтов 55

- Спасибо, моя родная земля 58

- Тончайший музыкант, замечательный педагог 62

- Счастливая судьба 64

- Дорогой учитель, редкий человек 66

- К творческому расцвету 67

- В Белоруссии 71

- В поисках новизны 74

- За научную основательность и этическую чистоту 78

- «Укрощение строптивой» в Большом театре 84

- Герой, бунтарь, человек 92

- От «музыкальной драмы» — к опере 96

- Говорят председатели и члены жюри 100

- Говорят председатели и члены жюри 103

- Говорят председатели и члены жюри 106

- Говорят председатели и члены жюри 109

- Члены жюри и лауреаты конкурса виолончелистов 111

- Талантливый музыкант 113

- Венцы в Москве 114

- Концерт турецкой пианистки 116

- Квартет им. Лео Вейнера 117

- Новая встреча с Милошем Садло 118

- Илекский почин 119

- Поговорим о краевой филармонии 124

- Желаю Вам радости! 128

- Звучит советская музыка 130

- К двадцатилетию премьеры Седьмой в США 131

- «Мы счастливы, что видели их» 133

- Хроники моей жизни 136

- Содержательный труд 143

- Интересная брошюра 145

- Пособие по гармоническому анализу 146

- Музыкальный визирь 147

- Певцы печали 148

- Музыкальные репризы 148

- Из блокнота композитора 148

- Накатило! 148

- Арии костра и фонтана 150

- Скрипка и бешенство 150

- Генерал-фагот 150

- Говорят делегаты и гости III Всесоюзного съезда композиторов 151

- На съезде работников культуры 155

- Ленинградской симфонии — 20 лет 156

- На пленумах. Саратов 158

- На общественных началах 158

- Памяти Н. В. Лысенко 158

- На пленумах. Нальчик 159

- Вариола 160

- Бурятский театр оперы и балета 160

- Замечательный русский певец 161

- Для советских исполнителей 161

- Премьеры 162

- В хореографическом училище Большого театра 162

- Руководитель рабочего хора 164

- Портреты друзей 165

- Памяти ушедших. Г. В. Киладзе 166

- Памяти ушедших. Р. И. Грубер 166