слухового впечатления. Однако музыковеды не ответят на вопрос, почему эти трезвучия так свежо звучат у Орфа. Многочисленные метро-ритмические, динамические, тембровые и даже драматургические факторы, влияющие на гармонический язык современных композиторов, остаются, по сути дела, вне поля зрения исследователей гармонии. Видимо, пришло время создать новый раздел этой науки, отражающий развитие гармонии в музыке нашего столетия, — я говорю, конечно, о музыке, достойной ^своего названия. Было время, когда в консерваториях учили той гармонии, с помощью которой создавалась живая музыка. Такие творцы русской музыки, как Чайковский и Римский-Корсаков, возглавили и ее «школу». Но даже их учебники гармонии не охватили всего богатства создаваемых ими же музыкальных образов. Не случайно некоторые элементы гармонии Римского-Корсакова легче анализируются с помощью теории ладового ритма. Тем более с трудом поддаются обязательному разделению на тонику, доминанту и субдоминанту средства современной гармонии. Сейчас функциональная теория — давно исхоженная дорога. Нашим теоретикам нужно искать новых путей, создавать новые теоретические системы, извлекая новые закономерности из творческой практики многонационального советского музыкального искусства и прогрессивных композиторов других стран. Никогда еще музыка не предоставляла музыковедам столь обильного материала для анализа и никогда еще они не были столь равнодушны к предлагаемым им богатствам! Круг средств, применяемых советскими композиторами, значительно шире «прейскуранта» функциональной гармонии, — он включает и кварто-квинтовые сочетания, и тембровые аккорды-пятна, и политональные образования. И вряд ли все это диктуется произволом художника — наверняка здесь действуют еще не вскрытые теорией объективные закономерности. Надо полагать, что Прокофьев обогатил музыку не только пресловутой «прокофьев

ской доминантой» и «далекими отклонениями». Понятия «двойная альтерация» и «прилегающий аккорд» слишком расплывчаты и неточны. Даже когда и появляется желание разобраться в технологии творчества крупных мастеров современности, оно встречает почему-то противодействие многих музыковедов (вспомним дискуссию о политокальности в журнале «Советская музыка»). То, что исследовано у нас и на Западе, в учебном процессе большей ч стью остается книгой за семью печатями. Нужно критически относиться к эстетике Мессиана, но не стоит пренебрегать его учением о ритмике. Никто не обязан принимать всерьез веры Хиндемита во всепронизывающую «божественную гармонию», но его симфонии доставляют радость множеству слушателей, а они написаны в полном соответствии с технологическими принципами, изложенными в его книге «Руководство к сочинению» («Unterweisung im Tonsatz»). А почему мы обходим теорию венгерского музыковеда Б. Сабольчи о гармонии Бартока? Здесь много ценного — это своеобразный противовес теории Яворского (у которого те же выразительные средства объяснены по-другому). Да, в сущности, и теорию Яворского мы, фактически, не изучаем (если не считать обзорных лекций в курсе теоретических систем в Московской консерватории ) .

*

К счастью, музыка развивается и будет развиваться независимо от того, признается ли она музыковедами «правильной» или нет. Но сколько же еще поколений теоретиков будут поклоняться миру незыблемых богов — Т, D, S?! И призывать композиторов: «Образумьтесь, нечестивые!»? Неужели будет так? Надеюсь, что нет. Давно настало время энергично взяться за разработку учения о современной гармонии. Музыка не ждет — она идет вперед семимильными шагами, и каждый год приносит новые художественные открытия. За вами слово, товарищи теоретики!

М. ТАРАКАНОВ

Неотложенные проблемы

Вопрос об особенностях гармонического стиля современной советской и зарубежной музыки — один из самых острых и животрепещущих для нашей музыкальной теории. Если мы проследим развитие музыкальной речи в течение XX столетия, то убедимся, что именно в этой области развитие шло, пожалуй, особенно бурно и стремительно.

К отдельным явлениям современной гармонии можно относиться по-разному, и бесспорно, что далеко не все настойчивые искания нового языка приводили к одинаково ценным результатам. Однако была бы неверной и другая точка зрения, согласно которой все, что выходит за пределы норм функциональной теории, принятой в учебных курсах гармонии, непременно заслуживает отрицательной эстетической оценки.

Если попытаться определить в самых общих чертах, что отличает гармонический стиль, например, Прокофьева или Шостаковича от классического, то многие музыканты, вероятно, прежде всего обратят внимание на характер и структуру применяемых созвучий. Действительно, во многих их произведениях широко используются остро диссонирующие аккорды, в основе которых уже не лежит традиционное четырехголосие, или созвучия, не строящиеся исключительно по терцовому принципу. Другие, быть может, обратят внимание также на значительное усложнение ладофункциональных отношений, приводящее нередко к предельной неустойчивости, а иногда и к потере ощущения определенной тональности.

Мне хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность музыкального языка наших современников. Речь идет о развитии линеарной гармонии, т. е. гармонии, в которой формы движения голосов во многом определяют как характер созвучий, возникающих по вертикали, так и отношения устойчивости и неустойчивости, складывающиеся в гармонических последовательностях. Это не означает, однако, что другим сторонам гармонии, собственно аккордовым и ладофункциональным отношениям не придается существенного значения. «Гармоническая ткань, — указывает Э. Курт, — достигает высшего художественного совершенства только тогда, когда отдельные голоса приобретают мелодическую красоту, точно так же основное условие всякого линеарного письма заключается в образовании наиболее насыщенных гармонических сочетаний, возникающих из многоголосия»1. В этом основное отличие реалистической линеарной гармонии от «линеаризма», получившего крайнее выражение в так называемой «музыке для глаз». В подобного рода проявлениях этого направления зарубежного искусства живое единство гармонии разрушается и, естественно, гармоническая вертикаль подчиняется лишь игре случайностей.

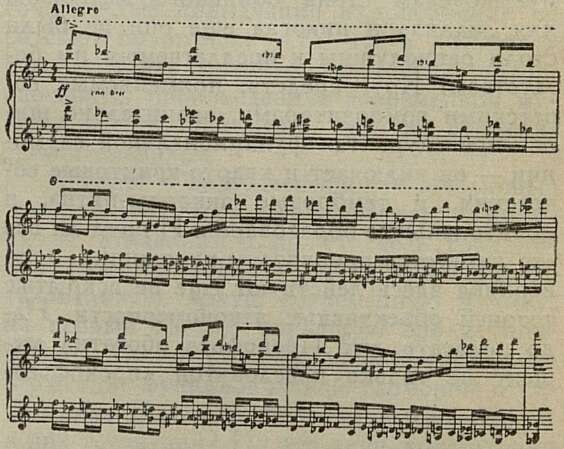

Линеарная гармония не была изобретена в XX веке — мы встречались с различными ее формами и раньше, особенно в творчестве мастеров-полифонистов. Однако характер и конкретные формы этого рода гармонии в наше время существенно изменились. Так, например, линеарное построение музыкальной ткани все более решительно применяется не только в полифоническом, но и в гомофонно-гармоиическом складе изложения. Перед нами фрагмент из первой части Восьмой сонаты Прокофьева:

Нотный пример

_________

1 Э. Курт. «Основы линеарного контрапункта», стр. 92–93.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Навстречу солнцу коммунизма 5

- Быть достойным эпохи! 7

- Слышатся песни будущего 10

- Оправдаем доверие партии 12

- На пороге нового мира 13

- Деятели музыкального искусства — XXII съезду КПСС 16

- Встреча с героем Хачатуряна 27

- «Пятнадцать минут до старта» 34

- Улыбка сквозь музыку 37

- О том, что скоро будет 43

- Видеть национальное по-новому 46

- Развивать науку о гармонии 48

- Неотложные проблемы 50

- Дорогу современному герою! (Заметки об оперном репертуаре) 56

- Черты романтического облика 61

- Лист и народная музыка 68

- Лист в России 72

- Мысли о листианстве 81

- Госоркестру двадцать пять лет 93

- Юбилей оркестра Радио 98

- Молодые литовские певцы 99

- Размышления после концерта 102

- Москва — Ленинград 105

- Они не могут жить без музыки 117

- Народная опера Кутаиси 121

- Музыка свободной Болгарии 124

- Возрожденный Гендель 129

- Гастроли Госоркестра 134

- Прокофьев в Чехословакии 137

- Песню не задушишь, не убьешь! 137

- Советская песня на Кубе 141

- На фестивале в Вене 142

- «Прочтите, не пожалеете» 145

- Труды Зденека Неедлого на русском языке 147

- Первый шаг на пути к музыке 149

- Хроника 151