Говорить здесь о наличии полифонического изложения вряд ли возможно. Тем не менее в основе этого отрывка лежат закономерности линеарной гармонии.

В самом деле, если попытаться разобрать приведенный фрагмент из Восьмой сонаты с позиций функционального гармонического анализа, то здесь мы увидим в основном лишь одну функцию — тоническую. Своеобразие же гармонии этого отрывка заключается именно в сочетании настойчиво утверждаемого в верхнем регистре тонического трезвучия b-moll и нисходящего хроматического движения параллельными минорными трезвучиями. При этом между звуками тоники и проходящими трезвучиями возникают остро диссонирующие аккорды, но они как бы проскальзывают, переходя друг в друга. Надо заметить, что это не абсолютно новый принцип гармонического письма. Подобные явления можно встретить и в классической музыке, когда на фоне выдержанного аккорда звучат хроматические ходы параллельными терциями1. Но вместо терций мы слышим уже движение параллельными трезвучиями и, благодаря этому, в целом музыка приобретает значительно более острое звучание. И подобно тому, как при гармоническом анализе проходящего движения на фоне выдержанного аккорда никто не станет подробно объяснять все созвучия, возникающие на вертикали, так и здесь достаточно лишь указать на их общий характер, не определяя каждое из них в отдельности (хотя, в принципе, это сделать возможно).

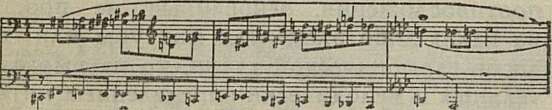

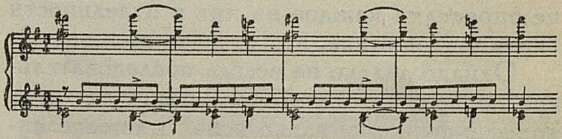

Однако далеко не всегда последовательное проведение линеарного принципа приводит к функционально ясной и определенной гармонии с четким выявлением устойчивых и неустойчивых аккордов. В качестве примера приведем отрывок из третьей части Девятой сонаты Прокофьева:

Нотный пример

Перед нами — подчеркнуто аккордовое изложение. Но если мы попытаемся определить здесь основную тональность, то столкнемся с рядом значительных трудностей. В конечном итоге эта гармоническая последовательность завершается трезвучием главной тональности ля-бемоль мажор. Однако, слушая эту последовательность, мы вряд ли можем почувствовать какую-либо тональность до того, как появилось опорное трезвучие. (Перестроим приведенный отрывок так, чтобы он завершился в любой другой тональности — художественный эффект будет совершенно сходный.) Хроматическая насыщенность голосов гармонии приводит к тому, что мы не ощущаем здесь взаимного тяготения созвучий; они тоже как бы проскальзывают, непрерывно переходя друг в друга. При этом тоникой становится то созвучие, которое является ритмически опорным1

Что же организовывает и этот отрывок, придавая осмысленность и оправданность отдельным созвучиям? Это, опять-таки, логика линеарного развития — хроматическое противодвижение крайних голосов. И если средний голос имеет более извилистый рисунок (хотя в основном следует за верхним), то это объясняется необходимостью получить благозвучные, гармонически насыщенные и мягко диссонирующие созвучия по вертикали. Как видно, в данном случае ясно выражен и конкретный принцип движения и, в то же время, налицо отступление от проведения этого принципа, в соответствии с поставленной художественной задачей.

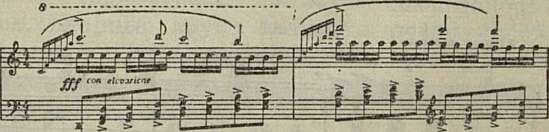

В некоторых произведениях встречаются, однако, примеры линеарной гармонии, где принятый тип движения проводится почти с «геометрической» правильностью. На этот раз мы обратимся к отрывку из Третьей сонаты Прокофьева:

Нотный пример

_________

1 См., например, отдельные моменты развития в известном этюде Шопена соль-диез минор.

1 Примечательно, что подобная закономерность характерна и для русской народнопесенной культуры; во многих песнях устоем нередко является ритмически опорный звук мелодии, предшествующие же звуки не тяготеют к нему.

Нотный пример

Основная интонация заключительной темы экспозиции звучит сначала на фоне восходящего диатонического движения параллельными секстаккордами; затем ее сопровождает нисходящее хроматическое движение параллельными неполными септаккордами. Далее, перед нами снова те же восходящие секстаккорды, а основная интонация начинается малой ноной ниже и звучит соответственно на другой высоте. Неудивительно, что в музыкальной ткани возникают нередко жесткие диссонирующие сочетания.

Но вряд ли можно усмотреть принципиальную разницу между первоначальным соединением и производным. Возникновение тех или иных созвучий обусловлено здесь прежде всего логикой движения голосов. Классическая музыка не знала такого последовательного проведения линеарного принципа в гармонии, когда конкретные формы созвучий, возникающих по вертикали, могут быть значительно варьированы, а художественный эффект от этого почти не изменяется.

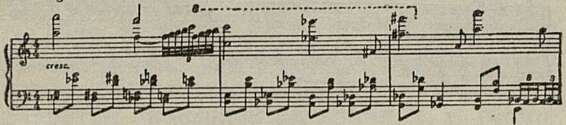

В ряде произведений наших современников относительная самостоятельность элементов музыкальной ткани может заходить настолько далеко, что допустимо иногда говорить о их взаимной независимости. Такая картина возникает в следующем отрывке из первой части Шестой сонаты Прокофьева:

Нотный пример

Подчеркнуто скачкообразная мелодия, в основе которой, однако, лежит восходящее движение, сопровождается нисходящим хроматическим движением параллельных постепенно расширяющихся интервалов. Поражает строгая последовательность, с которой отдельные интервалы сменяют друг друга: после больших терций следуют чистые кварты, затем тритоны, квинты и, наконец, малые сексты. Если мы посмотрим, в каком отношении звуки мелодии находятся со звуками параллельно движущихся интервалов, то в большинстве случаев окажется, что они не только не совпадают с ними, но и остро диссонируют. Возникает впечатление, как будто в данном случае композитор соединил мелодию и сопровождение, не задумываясь над тем, что же получится в итоге. Это, конечно, далеко не так, поскольку, сознательно подчеркивая несовпадение соединяемых элементов, Прокофьев не только придал музыкальной ткани особую остроту, но и ярче выделил мелодию, сделал ее более рельефной.

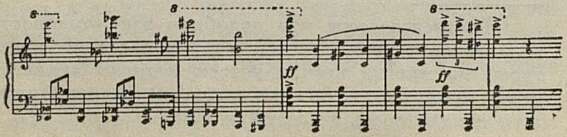

Естественно, что относительная самостоятельность соединяемых в одновременном звучании элементов многоголосной ткани особенно ясно ощущается в полифоническом изложении. Вот несколько тактов из первой части Десятой симфонии Шостаковича:

Нотный пример

Ведущее значение приобретает здесь мотив главной темы, изложенный в высоком регистре. Его сопровождают два ритмически контрастирующие между собой противосложения, основанные не просто на каких-либо элементах фактуры или голосов гармонической ткани, но на выразительных и мелодически определенных интонациях. Каждый из соединяемых мотивов имеет свои опорные звуки, которые в целом образуют остро диссонирующий аккорд, являющийся для этого отрывка своеобразной тоникой. Вместе с тем отдельные звуки этого аккорда не только сливаются

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Навстречу солнцу коммунизма 5

- Быть достойным эпохи! 7

- Слышатся песни будущего 10

- Оправдаем доверие партии 12

- На пороге нового мира 13

- Деятели музыкального искусства — XXII съезду КПСС 16

- Встреча с героем Хачатуряна 27

- «Пятнадцать минут до старта» 34

- Улыбка сквозь музыку 37

- О том, что скоро будет 43

- Видеть национальное по-новому 46

- Развивать науку о гармонии 48

- Неотложные проблемы 50

- Дорогу современному герою! (Заметки об оперном репертуаре) 56

- Черты романтического облика 61

- Лист и народная музыка 68

- Лист в России 72

- Мысли о листианстве 81

- Госоркестру двадцать пять лет 93

- Юбилей оркестра Радио 98

- Молодые литовские певцы 99

- Размышления после концерта 102

- Москва — Ленинград 105

- Они не могут жить без музыки 117

- Народная опера Кутаиси 121

- Музыка свободной Болгарии 124

- Возрожденный Гендель 129

- Гастроли Госоркестра 134

- Прокофьев в Чехословакии 137

- Песню не задушишь, не убьешь! 137

- Советская песня на Кубе 141

- На фестивале в Вене 142

- «Прочтите, не пожалеете» 145

- Труды Зденека Неедлого на русском языке 147

- Первый шаг на пути к музыке 149

- Хроника 151